「やる気が出ない…」を解消!仕事を頑張れる12の原動力と具体例とは

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、モチベーションを維持できる、仕事を頑張るための12の原動力を紹介します。

- 仕事を頑張る気になれない

- 毎週月曜日が憂鬱

- モチベーションが上がらない

はじめに

「やる気が出ない…」「モチベーションが続かない…」「明日からやろう…」こういった経験をしたことはありませんか?

このようなときに多くの人は環境を変えようとしたり、休息を取ろうとしますが、根本的な解決には至らないことも少なくありません。

その理由は、自分が行動するための「原動力」を正しく理解できていないからです。

原動力とは、あなたが動き出すきっかけやエネルギーの源であり、人によって異なります。

この原動力を知ることで、自分がなぜ頑張れるのか、逆にどんな状況でやる気が下がるのかが明確になります。

やる気が出ないときは、単なる怠け心ではなく、原動力と現在の環境が噛み合っていないサインかもしれません。

この記事では、原動力の意味やメリット、具体的な種類、そして自分に合った原動力の見つけ方を解説します。

いまやる気が出ない人はぜひ参考にしてください。

仕事における原動力とは?

仕事における原動力とは、「働く上での行動や選択を支える心理的エネルギー」のことです。

単に「やる気」という一時的な感情ではなく、長期的に努力を続けるための土台となります。

心理学では、モチベーションは大きく「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」に分けられます。

内発的動機づけは、自分の興味や好奇心、価値観に基づく行動で、達成感や成長実感がこれに当たるものです。

外発的動機づけは、報酬や評価、周囲からの期待など外部要因によって行動する場合です。

どちらが優れているというわけではなく、人によって原動力の比重は異なります。

また、同じ人でもキャリアの段階や環境によって変化することが特徴です。

例えば、入社直後は「スキルを身につけたい」という成長欲求が強くても、数年後には「チームで成果を出す喜び」が原動力になることもあります。

このように、自分の原動力を把握することは、適切な目標設定や職場選びの判断基準にもつながりるため、知っておくことが大切です。

正直あまり考えたことが無かったけど知っておいた方が良さそうだね!

原動力を知ることで得られるメリット

では、原動力を知ることで具体的にはどのようなメリットが得られるのでしょうか?

メリット①:モチベーションをコントロールできる

自分の原動力を理解すると、やる気を意図的に高められるようになります。

例えば、達成感が原動力の人は、大きな目標を細分化して日々の業務に小さなゴールを設定することがモチベーションです。

好奇心が原動力の人であれば、新しい知識やスキルを取り入れる習慣を作ることで、仕事への興味を持続できます。

原動力を把握していない場合、やる気が低下した原因が分からず、休暇や環境変更をしても改善されないことがあります。

原動力を活かすことで、日々のムラを減らし、安定した成果を出しましょう。

メリット②:迷ったときの判断軸になる

キャリアや仕事の選択では、条件や周囲の意見に影響されて判断がぶれることがあります。

しかし、自分の原動力が明確であれば、「何を優先すべきか」を一貫して決められるのです。

例えば、貢献が原動力の人は、給与や役職よりも社会的意義のある業務や、チームに価値をもたらせる環境を選ぶ傾向があります。

逆に、報酬が原動力の人は、成果と報酬が連動する評価制度のある職場を選ぶ方が満足度を得やすいです。

判断基準がはっきりしていると、転職や異動でのミスマッチが減り、長期的なキャリアの安定につながります。

また、迷いが減ることで意思決定が早くなり、機会損失も防げます。

メリット③:ストレス耐性が高まる

原動力と仕事内容が合致していると、困難やプレッシャーを前向きな刺激として捉えられます。

例えば、好奇心型の人は新しい課題を与えられることでストレスよりもワクワク感が勝り、結果として高いパフォーマンスを発揮します。

逆に、原動力と環境が合わない場合、同じ課題でも消耗感が強くなり、燃え尽きやすくなります。

自分の原動力を把握していれば、「これは単に業務量の問題なのか、それとも価値観の不一致なのか」を切り分けられます。

対処法が分かることで、不要なストレスを回避しやすくなり、メンタルの安定も保ちやすくなるのです。

企業のエンゲージメント調査でも、価値観一致度が高い社員ほどストレス耐性が高い傾向が示されています。

メリット④:成長スピードが加速する

原動力に合った取り組みは、努力を「やらされていること」から「やりたいこと」に変えます。

好きなものや興味がある分野なら、学習や挑戦を自発的に行えるため、スキル習得や成果が早まるものです。

例えば、成長実感型の人は、新しいプロジェクトや資格取得を通じて自分の変化を実感できれば、さらに学びを深めようと行動します。

この積み重ねは自分ならできるという自己効力感を高め、より難易度の高い課題にも挑戦できるようになります。

逆に、原動力に合わない業務ばかりだと成長意欲が低下し、キャリアが停滞するリスクもあります。

原動力を意識した行動設計は、長期的な能力向上に直結するのです。

メリット⑤:長期的なキャリアの満足度が上がる

自分の原動力を理解していると、職場や仕事選びでの判断が的確になり、長期的な満足度が高まります。

例えば、貢献型の人が利益重視の職場に長くいると消耗しますが、社会貢献性の高い事業や地域活性のプロジェクトに関われば長く情熱を保てます。

一方、報酬型の人は成果に応じてしっかり評価される環境でこそ成長と満足を両立できます。

原動力に沿った環境で働くと、転職の回数が減り、キャリアが安定する傾向があります。

また、自分に合った目標を持てるため、ライフプランとのバランスも取りやすくなります。

キャリアは長期戦だからこそ、原動力を軸にすることが重要です。

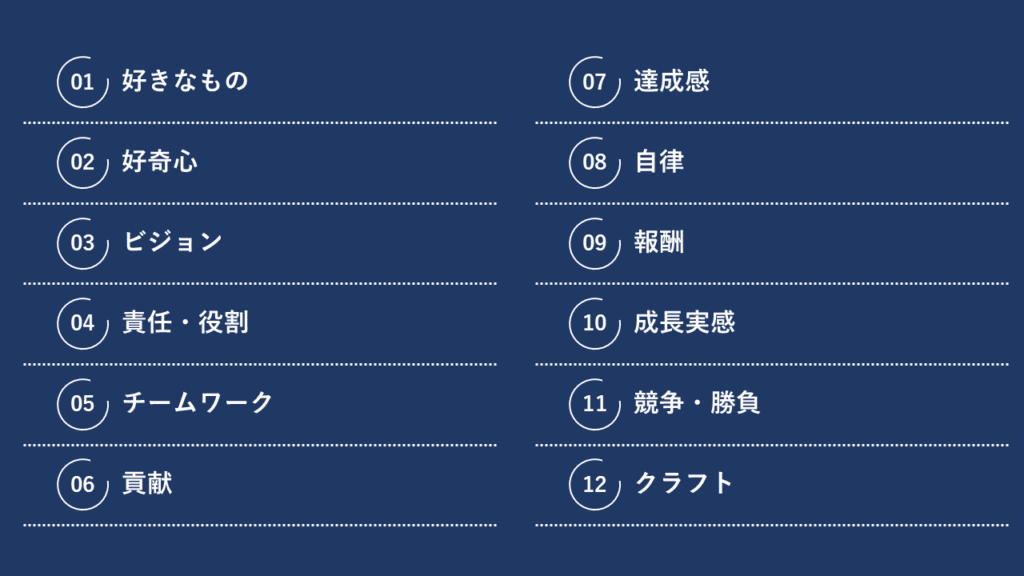

仕事を頑張るための12の原動力

では実際に、「仕事を頑張るための12の原動力」についてみていきます。

- 好きなもの

- 好奇心

- ビジョン

- 責任・役割

- チームワーク

- 貢献

- 達成感

- 自律

- 報酬

- 成長実感

- 競争・勝負

- クラフト

それぞれを見ていきましょう

1:好きなもの

原動力の1つ目は「好きなもの」です。

自分が好きなものに関わるということが原動力に繋がってきます。

- 野球が好きなので野球に関わることができる仕事を選ぶ

- ゲームが好きなのでゲームに関わることができる仕事を選ぶ

などがあります。

一方、好きなものを仕事にする場合は注意も必要です。

- 好きなものを仕事にする環境に慣れてしまい、好きではなくなってしまう

- 好きなものを仕事にしたが、好きではない業務内容を任される

- 人気業界は替えがききやすく労働環境が良くない場合がある

このように、好きなものは原動力となるものの、「好きなだけでは続かない」というケースもあるため注意しましょう。

具体的に好きなことを見つける方法を知りたい場合は↓の記事を参考にしてみてください。

2:好奇心

原動力の2つ目は「好奇心」です。

自分の好奇心が満たされるもの、刺激されるものは原動力に繋がってきます。

関心が持てる仕事であれば、取り組み開始までの起動はスムーズになります。

一方、多くの物事に関心を持っている人、関心が移ろいやすい人は、マンネリや刺激が安定してしまうと他の刺激を求めてしまいます。

そのような人は長期間で取り組みが必要な仕事においては原動力に繋がらないこともあるため注意が必要です。

3:ビジョン

原動力の3つ目は「ビジョン」です。

将来のビジョンや存在意義が原動力に繋がってきます。

- この会社は何のために存在しているのか

- この業務が人々の暮らしにどのような影響を与えるのか

このようなビジョンに納得感を持てることを大切にします。

逆にビジョンが見えない時、取り組みに対し自分が納得できていない時には取り組み意欲が低下してしまいます。

自分自身ではなく、部下や後輩がビジョンを原動力とするタイプであれば、取り組み意義をしっかりと腹落ちさせるようにしましょう。

具体的にビジョンの持たせ方を知りたい場合は、↓の記事を参考にしてみてください。

4:責任・役割

原動力の4つ目は「責任・役割」です。

責任感や重要な役割を与えられることが自らの原動力に繋がってきます。

このような人は責任の重さや役割の重要さによって燃えるタイプです。

あらゆる仕事で役に立つ原動力である一方、自分自身でビジョンを描き、自分の主観や意思で決めることが苦手になってしまう人もいるため注意が必要です。

5:チームワーク

原動力の5つ目は「チームワーク」です。

人と協力しながら物事に取り組むことが原動力に繋がってきます。

- お互いを尊重し合うことができるチーム

- 尊敬できる人と働くことができる

このような思いが原動力となり、「何をするか」より「誰とするか」を大切にしています。

どんな仕事でも原動力につなげることができる一方、メンバーの関係性が良くないと仕事に対する意欲が低下してしまいます。

6:貢献

原動力の6つ目は「貢献」です。

業務によって生まれる感謝や貢献実感が原動力に繋がってきます。

- 人に喜ばれる

- 人の役に立つ

このような、人や社会に貢献することを大切にしています。

一方、誰の役に立っているのかわからない業務や、感謝をされることが少ない環境では、原動力につなげることができません。

周囲が意識して日頃の感謝を伝えていくようにしましょう。

自分の仕事で誰かに感謝されるってとても嬉しいよね!

7:達成感

原動力の7つ目は「達成感」です。

目の前の困難な課題に立ち向かい、挑戦し、達成していくことが原動力に繋がってきます。

課題が難しいほど気持ちが高まるため、短期間で多くの困難な課題に取り組まなければならないスタートアップ企業においては特に重宝されます。

このような人は、難易度の低い課題が続いてしまうと達成感を得られず活力が低下してしまいます。

より難しい課題に取り組むべく転職等により環境を変えることも効果的です。

8:自律

原動力の8つ目は「自律」です。

自分で考え、自分で意思決定し、自分の納得感を持つことが原動力に繋がってきます。

この自律性は、幸せに生きる上で必要な要素として「自己決定理論」としても提唱されています。

注意点として、自律的に考え行動することは大切ですが、会社員であれば組織の一員であることも忘れてはいけません。

組織の方向性と自身の取り組みの方向性は合わせておくようにしましょう。

9:報酬

原動力の9つ目は「報酬」です。

お金や名誉などの報酬が原動力に繋がってきます。

自身の頑張りを明確に報酬として繁栄してもらえる環境では頑張ろうと動くことができる一方、報酬の基準が不明確な場合、原動力に繋がらないため注意が必要です。

10:成長実感

原動力の10つ目は「成長実感」です。

自分自身の成長を実感することが原動力に繋がってきます。

成長することはもちろんですが、成長したことを自身で「実感」することが大切です。

上司やメンバーにフィードバックを求めたり、自分で内省する時間を設けたりすることで成長を実感できる環境を作るようにしましょう。

11:競争・勝負

原動力の11つ目は「競争・勝負」です。

競争や勝負事をすること自体が原動力に繋がってきます。

- 数字を追いかける

- チーム内で競う

などの、勝負事に対して燃えるタイプなので特にリターンがない場合であっても原動力となります。

一方、競争のない環境においてはフラストレーションが溜まってしまうため注意が必要です。

12:クラフト

原動力の12つ目は「クラフト」です。

モノづくりが原動力に繋がってきます。

- 良いものを作る

- クオリティの高いものを作る

そういった思いが原動力となります。

一方、高い完成度やこだわりを求められないような環境においてはモチベーションを保つことができません。

高い質を求められる環境に身を置くように努める必要があります。

自分の原動力を見つける方法

ここまで、原動力となる12の要素を紹介してきました。

最期に、原動力を見つける方法を紹介します。

自分自身に合った原動力を見つけてください。

方法①:過去の成功体験の振り返り

自分の原動力を見つける第一歩は、これまでの成功体験を丁寧に振り返ることです。

成功体験とは、大きな成果だけでなく「頑張れた」「夢中になれた」と感じた瞬間も含まれます。

例えば、学生時代に部活動で大会優勝を目指して努力できた人は、競争やチームワークが原動力の可能性があります。

過去の出来事を振り返る際は、状況・行動・感情の3つをセットで思い出すことが重要です。

- 状況:どんな場面だったのか

- 行動:その時どんな行動を取ったのか

- 感情:どんな気持ちが湧いたのか

このプロセスを繰り返すことで、自分が何に喜びややる気を感じるかが明確になります。

成功体験を紙やノートに書き出し、共通する要素を探すことで、あなたの原動力の輪郭が浮かび上がります。

方法②:日々の中で「夢中になる瞬間」を記録

原動力は日常生活の中にも多く隠れています。

そこで有効なのが、「夢中になった瞬間」を記録する習慣です。

例えば、業務中に時間を忘れて取り組めた作業や、休日でも続けてしまう趣味活動などがこれにあたります。

こうした瞬間には、あなたの原動力が反映されています。

記録の方法はシンプルで構いません。

スマホのメモアプリや日記に簡単に書き残すだけでも十分です。

記録を数週間続けて振り返ると、似たような状況や感情が繰り返し現れていることに気づきます。

それらの共通点こそが、あなたのモチベーションの源泉です。

この方法は仕事だけでなく、プライベートの活動からも原動力を見つけられるのが利点です。

方法③:他人からのフィードバックを参考にする

自分では気づかない強みやモチベーションの源は、他人の目にははっきり見えていることがあります。

信頼できる上司や同僚、友人や家族から「あなたはこういう時に輝いている」と言われた経験を思い出してみましょう。

例えば、「人の相談に乗っている時のあなたはすごく生き生きしている」と言われた場合、貢献やコミュニケーションが原動力かもしれません。

このようなフィードバックは、自分の行動や感情を客観的に捉える手助けになります。

もし可能であれば、キャリア面談や360度評価など、複数人からの意見を集めるとより正確に把握できます。

他人の視点は、自分が無意識にやっている得意なことや、エネルギーが湧く状況を明らかにしてくれます。

どうしても今の仕事に原動力が湧かないのであれば…

今の仕事に「どうしても原動力が出てこない」「仕事を頑張る意欲がでない」となるようであれば、根本の原因を考えてみましょう。

そこには仕事が憂鬱になる原因が隠されているはずです。

↓の記事では、「仕事に行きたくない…」という人のために「憂鬱になる原因と乗り越える方法」を紹介しています。

日曜の夜が憂鬱な人は参考にしてください。

私もたまに憂鬱になるときがあるよ…

また、それでもなお原動力が湧き出てこないのであれば、転職を検討するのも一つの方法です。

↓の記事で転職サイト・転職エージェントのオススメを紹介しています。

こういった行動を起こすにはエネルギーが必要です。

思い立った今こそ!まずは求人情報を眺めてみましょう。

まとめ

本日は、モチベーションを維持できる、仕事を頑張るための12の原動力を紹介しました。

- 原動力は仕事において良い結果を出し、満足度の高いキャリアにつながる

- 仕事を頑張るための12の原動力

- 1 好きなもの:自分が好きなものに関わること

- 2 好奇心:自分の好奇心が満たされるもの、刺激されるもの

- 3 ビジョン:将来のビジョンや存在意義

- 4 責任・役割:責任感や重要な役割を与えられること

- 5 チームワーク:人と協力しながら物事に取り組むこと

- 6 貢献:業務によって生まれる感謝や貢献実感

- 7 達成感:目の前の困難な課題に立ち向かい、挑戦し、達成していくこと

- 8 自律:自分で考え、自分で意思決定し、自分の納得感を持つこと

- 9 報酬:お金や名誉

- 10 成長実感:自分自身の成長を実感すること

- 11 競争・勝負:数字を追いかけるような競争

- 12 クラフト:良いものを作るというモノづくり

原動力は人によって異なり、時期や環境によっても変化します。

大切なのは、自分の原動力を意識的に把握し、それを活かせる行動や環境を選ぶことです。

今回紹介した12の原動力はあくまで例であり、自分に当てはまるものを選び、日々の行動に取り入れることが重要です。

迷ったときは、過去の成功体験や夢中になれた瞬間、他人からの評価をヒントに原動力を再確認しましょう。

この記事をきっかけに、自分のエネルギー源を明確にし、充実したキャリアと人生を築いてください。

以上、タカヒデでした。