アイデア出しに!ビジネスアイデアを見つけるおすすめフレームワーク

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、アイデア出しをしたい方に!ビジネスアイデアを見つけるおすすめフレームワークを紹介します。

- アイデアが思い浮かばない

- 新しいビジネスを始めたい

- ビジネスのフレームワークを学びたい

はじめに

ビジネスアイデアに悩んだとき、何もないところから突然ひらめくのを待ち続け、多くの時間を消費してしまったことはありませんか?

発想を形にするためには、「思考の枠組み=フレームワーク」を活用することが効果的です。

フレームワークは、ただアイデアを出すだけでなく、思考を整理したり、異なる視点に気づいたり、自分では見えていなかった発想を引き出す助けになります。

既存の視点を組み合わせる方法もあれば、視点を強制的に広げる方法もあります。

ひとつの発想法がうまくいかなくても、別のアプローチを試せば突破口が見えてくることもあるのです。

この記事では、そうしたアイデア創出に役立つフレームワークを紹介します。

「何から考えればいいか分からない」「思考が煮詰まっている」「客観的に見直したい」

そう感じている方こそ、この記事を参考にしてください。

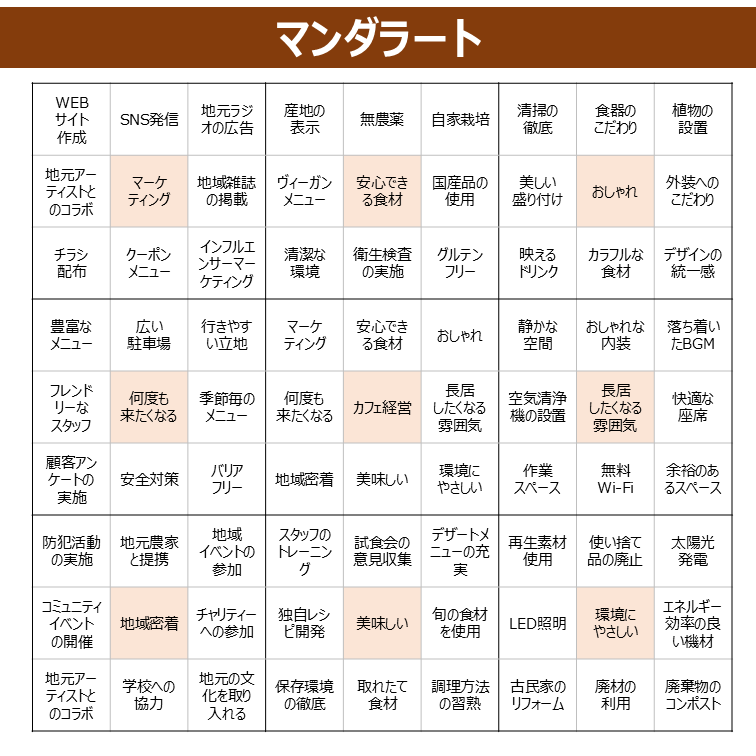

①マンダラート

マンダラートとは?

マンダラートとは、中心にキーワードを置き、そこから関連するアイデアを8つ導き出し、さらにそれぞれのアイデアを起点に新たな関連ワードを広げていくフレームワークです。

ビジネス界では、発想力を高めるフレームワークとして注目されています。

もともとは仏教の曼荼羅(マンダラ)に着想を得たもので、目に見える形で思考を広げていけるのが特徴です。

アイデアを発散させること以外にも、課題抽出や目標設定においても活用することができます。

メジャーリーガーの大谷翔平選手が高校生の時に目標設定として作成していたことでも有名でだね!

マンダラートの使い方

●ステップ1:テーマを真ん中に書く

まず、マンダラートの中心に「解決したいテーマ」や「考えたいキーワード」を記入します。

●ステップ2:周囲の8マスに関連キーワードを書く

中央のマスを囲むように、関連するキーワードを8つ考えます。

連想ゲームのように自由に発想してください。

●ステップ3:8つのキーワードそれぞれを中心にして、さらに8つずつ展開

外側のキーワードを今度は中心に据え、それぞれに8つの関連語を広げていきます。

こうすることで、中心のテーマから最大64個の関連キーワードが生まれます。

●ステップ4:全体を俯瞰して使えそうなアイデアを抽出

マンダラート全体を見渡し、具体化できそうなアイデア、ヒント、行動案などをピックアップします。

マンダラート作成時に注意すべきポイント

- 書く手を止めないこと(思考停止しない)

- 連想は自由に。正解・不正解は考えない

- 後で活用しづらくなるような抽象的すぎるワードは避ける

- 無理に全部のマスを埋めなくてもOK

- 頭の中だけで考えず、紙やデジタルツールに書き出す

- 商品やサービスの企画で悩んだとき

- 自分の強みや価値を整理したいとき

- 就活・転職活動で自己PRを深堀りしたいとき

- 副業や起業のヒントを探しているとき

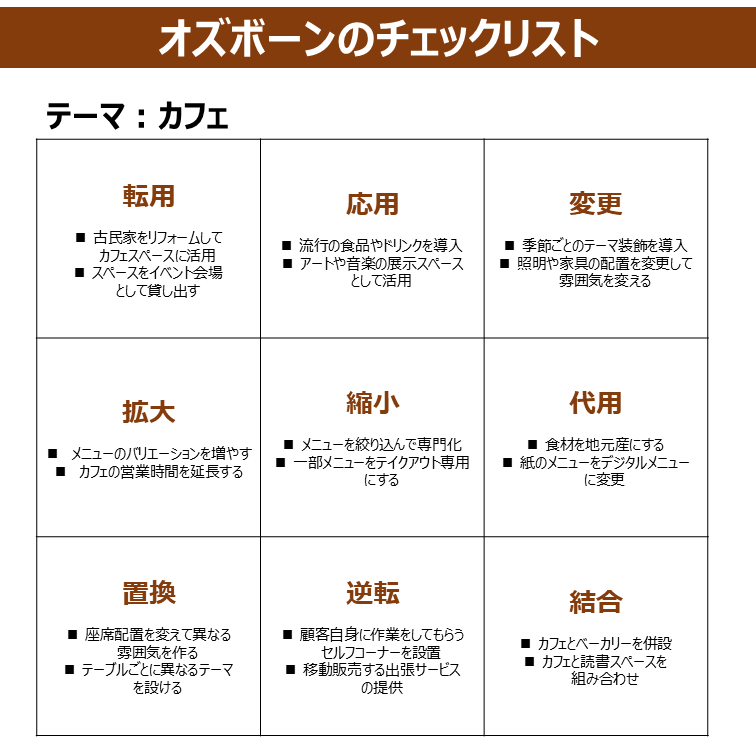

②オズボーンのチェックリスト

オズボーンのチェックリストとは?

オズボーンのチェックリストは、「アイデアを改善・拡張するための9つの視点」を用いたフレームワークです。

以下の9つの問いを用いて考えます。

■オズボーンのチェックリスト9つの問い

- 転用:他に用途はないか?新しい使い道は無いか?

- 応用:他に似たようなものがないか?ほかのアイデアを応用できないか?

- 変更:色・形・デザイン・意味・用途など、変更はできないか?

- 拡大:大きさ・時間・頻度・割合・強さを拡大できないか?

- 縮小:小型化・短く・薄く・軽くできないか?

- 代用:素材・過程・場所・アプローチ・方法を他の何かに代用できないか?

- 置換:要素・成分・部品・配置・プロセスなどを置き換えできないか?

- 逆転:上下・左右・前後など順序や役割を逆にできないか?

- 結合:要素を組み合わせできないか?セットにできないか?

ブレインストーミングの考案者として知られるアレックス・F・オズボーンによって開発され、すでにあるアイデアやプロダクトに対して「どうすればもっとよくなるか?」を問いかける形式で思考を広げていきます。

新しいものをゼロから生み出すのではなく、「あるものをどう変えるか」に焦点を当てているのが特徴です。

オズボーンのチェックリストの使い方

●ステップ1:対象となるアイデアや商品を決める

改善・展開したいアイデアや製品、サービスなどを明確にします。

●ステップ2:以下の9つの質問に1つずつ答えていく

「転用・応用・変更・拡大・縮小・代用・置換・逆転・結合」それぞれの問いに対して自由にアイデアを出していきます。

●ステップ3:出てきた案の中から可能性のあるものをピックアップ

実行可能性・コスト・独自性などの観点から、特に有望なアイデアを選びます。

●ステップ4:ピックアップした案を深掘り・具体化する

「どうやって実現するか」「どんなリソースが必要か」などを検討していきます。

オズボーンのチェックリスト作成時に注意すべきポイント

- すべての質問に答えられなくてもOK

- 否定的な思考ではなく、拡張的な発想に集中する

- アイデアは粗くても後からブラッシュアップすればOK

- チームで行うと多様な視点が得られやすい

- 既存の商品・サービスを改良したいとき

- アイデアがマンネリ化しているとき

- 過去の企画を再活用したいとき

- 他社との差別化ポイントを探したいとき

- アイデアの広がりが乏しいと感じているとき

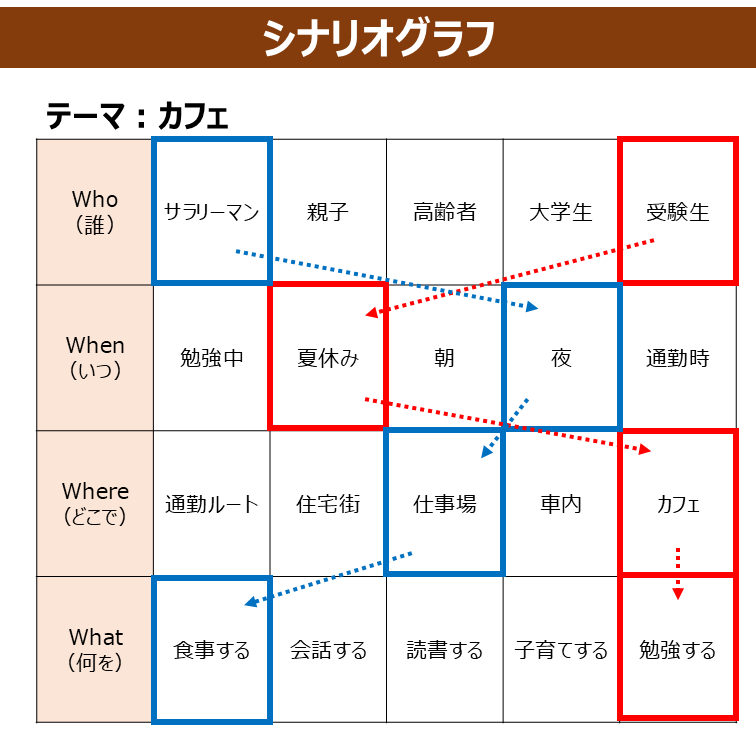

③シナリオグラフ

シナリオグラフとは?

シナリオグラフとは、「未来の出来事」を複数のパターンで想定し、それぞれのシナリオがどう展開するかを図にして整理するフレームワークです。

不確実性が高い場面での意思決定や、将来的なビジネスの可能性を検討する際に効果を発揮します。

1つの仮定だけに依存せず、複数の未来シナリオを視覚的に比較・分析することで、リスクやチャンスを客観的に把握できます。

シナリオグラフの使い方

●ステップ1:テーマ(課題・状況)を設定する

今後の方向性を考えたい対象を明確にします。例:「〇〇業界の今後」や「新規サービスの成否」など。

●ステップ2:変数を設定する

「Who(誰)」「When(いつ)」「Where(どこで)」「What(何を)」の4つの変数を設定します。

●ステップ3:変数の要素を記載する

それぞれの変数に対し、複数の要素を書きだします。(Who:大学生・新入社員・外国人…等)

●ステップ4:要素を組み合わせシナリオ作成する

それぞれの要素を組み合わせ、シナリオを作成します。(「Who:新入社員」「When:休日」「Where:家」「What:勉強する)

●ステップ5:シナリオごとの対応戦略やチャンスを考える

各シナリオにおいて「どんな準備が必要か」「どの戦略が有効か」を検討し、具体的な行動案につなげます。

シナリオグラフ作成時に注意すべきポイント

- 今までにないようなランダムな変数の要素を選ぶ

- シナリオはリアリティを持たせイメージする

- 図だけで終わらせず、行動計画につなげる

- 新規事業の立ち上げ前にリスク分析をしたいとき

- 将来の市場変化に備えた戦略を考えたいとき

- 社内プレゼンや報告書で未来展望を伝えたいとき

- 不確実性の高い環境での判断材料が欲しいとき

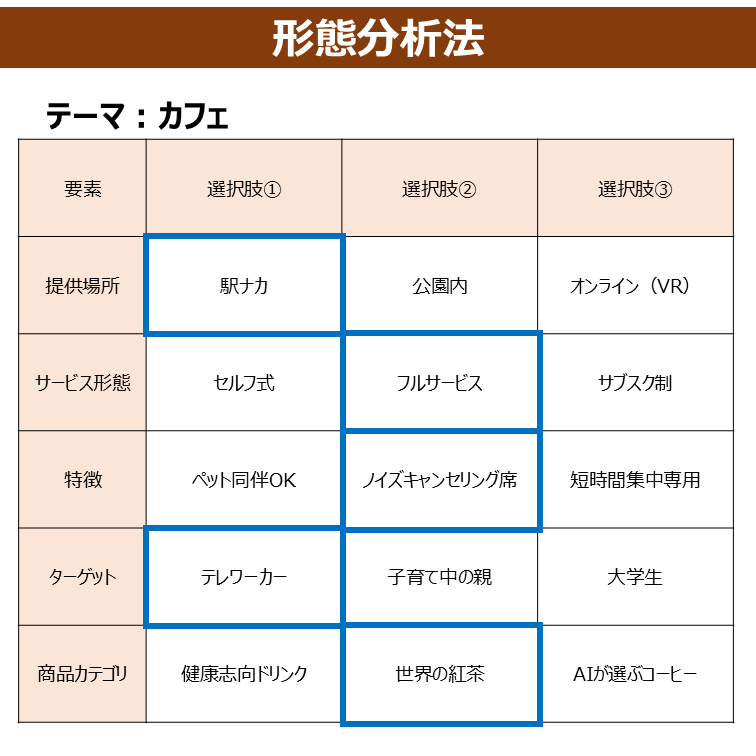

④形態分析法(モルフォロジカル分析法)

形態分析法とは?

形態分析法(モルフォロジカル分析法)は、製品やサービス、仕組みなどを構成する「要素」と、それぞれの「選択肢(変数)」を洗い出し、それらの組み合わせから新たなアイデアを導くフレームワークです。

スイスの天文学者フリッツ・ツウィッキーが開発した手法で、複雑な問題に対して、体系的に多様な解決策を考える際に役立ちます。

直感では思いつかないような「意外な組み合わせ」から独創的なアイデアを生み出せることが特徴です。

形態分析法の使い方

●ステップ1:対象のテーマや課題を設定する

たとえば「新しいカフェサービスを考えたい」「オンライン教育をより魅力的にしたい」など、目的を明確にします。

●ステップ2:対象を構成する要素を抽出する

「場所」「提供形式」「客層」「価格帯」など、テーマに関係する構成要素をリストアップします。

●ステップ3:各要素ごとに複数の「選択肢」を出す

それぞれの要素に対して、3〜5個程度の実現可能なバリエーションを出します。

●ステップ4:異なる選択肢を自由に組み合わせる

要素・選択肢を表にして並べ、自由に組み合わせて新しいアイデアを構築します。

●ステップ5:面白そうな組み合わせを検討・具体化

「実現できるか?」「ニーズはあるか?」「差別化できるか?」などの視点で、選んだ組み合わせを深掘りしていきます。

形態分析法作成時に注意すべきポイント

- 要素は「分解しすぎず」「抽象化しすぎない」バランスが重要

- 奇抜な組み合わせもOKという意識で作成

- 表だけで終わらず、具体的なアイデアに落とし込むまでがセット

- チームで行う場合、複数人で組み合わせを考えると効果的

- 新規商品・サービスのアイデアを多角的に出したいとき

- 既存サービスの改善案を考えたいとき

- アイデア会議で視野を広げたいとき

- 様々な視点を取り入れながら発想したいとき

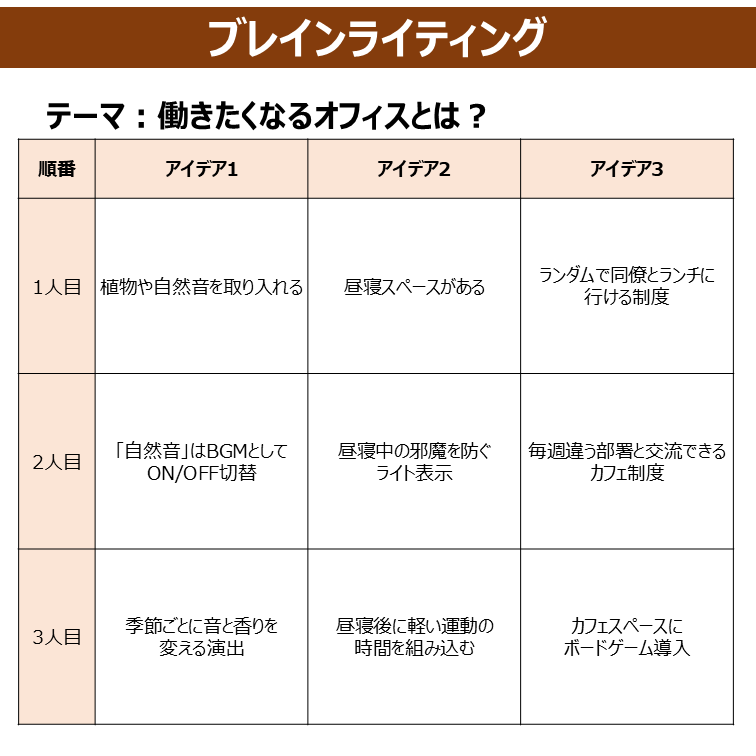

⑤ブレインライティング

ブレインライティングとは?

ブレインライティングとは、複数人でアイデアを「書く」ことで出し合う発想法です。

同じく複数人で行う、ブレインストーミングに比べ、発言の偏りや遠慮を防ぎ、静かに集中して多様なアイデアを生み出せる点が特徴です。

特に、発言が苦手な人でも平等に参加できるため、チーム内の多様性を活かしたいときや、発言による影響を避けたいときに有効です。

ブレインライティングの使い方

●ステップ1:テーマを決め、テンプレートを用意

例:「働きたくなるオフィスとは?」などの具体的なテーマを決め、3マス×人数行分に分かれたシートを用意します。

●ステップ2:5分以内に1人目が3つのアイデアを書く

1人目がシートの上段3マスに自由にアイデアを記入します。時間は5分程度が目安です。

●ステップ3:シートを回し、次の人が前のアイデアをもとに発展させる

2人目は、前のアイデアを参考にしながら、別の視点で3つのアイデアを記入します。同様に制限時間を設けます。

●ステップ4:全員が1枚ずつ回して記入を繰り返す

チーム全員で複数枚のシートを回しながら、繰り返しアイデアを出し合います。

●ステップ5:すべてのアイデアを回収・分類・評価する

最後に、出揃ったアイデアを集めて、重複を整理し、有用なものをピックアップして深掘りします。

ブレインライティング作成時に注意すべきポイント

- 他人の意見を否定せず、発展的に考えること

- ひらめきを重視し、簡単な言葉・短文で書いてOK

- 時間制限を必ず設け、テンポよく進める

- 口頭での議論は禁止

- 会議でいつも同じ人ばかり発言してしまうとき

- クリエイティブなアイデアを短時間で大量に出したいとき

- チームメンバーの多様な発想を引き出したいとき

- 新商品・サービスの企画段階で方向性が定まっていないとき

- 自由なアイデアが出にくい硬直した会議体を変えたいとき

⑥SCAMPER法

SCAMPER法とは?

SCAMPER(スキャンパー)法とは、既存のアイデアや商品を7つの視点で問い直すことで、新たなアイデアや改善案を生み出す発想法です。

名前の「SCAMPER」は、以下7つのキーワードの頭文字を取っています。

- S:Substitute(代用できないか?)

- C:Combine(組み合わせられないか?)

- A:Adapt(応用できないか?)

- M:Modify(修正・強調できないか?)

- P:Put to other uses(他の使い方はできないか?)

- E:Eliminate(取り除けないか?)

- R:Reverse(逆にしてみたら?)

「オズボーンのチェックリスト」を元に、アメリカの創造性開発の研究家、ボブ・エバール氏が開発したみたいだよ!

SCAMPER法の使い方

●ステップ1:改善・発展させたい対象を明確にする

商品・サービス・仕組みなど、見直したい対象を1つ決めます。

例:「コーヒーショップのサービスを良くしたい」

●ステップ2:7つの視点から問いかける

それぞれの視点に対して、「どう変えられるか?」を問いながら自由にアイデアを出していきます。

●ステップ3:出てきたアイデアを整理・選別する

実現可能性・独自性・コストなどの観点で有望なアイデアを絞り込みます。

●ステップ4:選んだアイデアを深掘り・具体化する

ターゲットや実行手順を明確にし、企画として形にしていきます。

SCAMPER法作成時に注意すべきポイント

- すべての視点を網羅しようとせず、思いつくところから始めてOK

- チームで行えば、視点の幅が広がりやすい

- 抽象的な問いに対して、具体例で補って考えると効果的

- 出てきたアイデアは、実行できる形に落とし込むまでが大切

- 既存商品・サービスをリニューアルしたいとき

- 新しい視点から企画を考え直したいとき

- ブレインストーミングが行き詰まったとき

- 発想の幅を意図的に広げたいとき

- 一人で考えるよりチームで議論したいとき

まとめ

本日は、アイデア出しをしたい方に!ビジネスアイデアを見つけるおすすめフレームワークを紹介しました。

- マンダラート

- オズボーンのチェックリスト

- シナリオグラフ

- 形態分析法(モルフォロジカル分析法)

- ブレインライティング

- SCAMPER法

ビジネスアイデアは「才能」ではなく、「技術」として生み出すことができます。

そしてその技術を支えるのが、この記事で紹介した発想のフレームワークです。

これらのツールを場面に応じて柔軟に使い分けることで、「思いつかない」状態から一歩踏み出すことが可能になります。

大切なのは、「完璧なアイデアを出すこと」ではなく、「とにかく手を動かしてみること」です。

迷ったときこそ、ひとつでも構わないので、どれかのフレームワークを実際に試してみてください。

紙とペンさえあれば始められる方法ばかりです。

思考の詰まりをほぐし、よいアイデアにつながることを願っています。

以上、タカヒデでした。