アイデアを絞り込む!ビジネスアイデアを整理し収束させるフレームワーク

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、アイデアを絞り込む際に使える、ビジネスアイデアを整理し収束させるフレームワーク紹介します。

- アイデアが整理できない

- 新しいビジネスを始めたい

- ビジネスのフレームワークを学びたい

はじめに

アイデアを形にする際、「広げること」は得意でも、「絞り込むこと」に悩む人は多いのではないでしょうか。

たくさんのアイデアを出したとしても、数あるアイデアをどう整理し、実行可能な形に落とし込んでいくか。

その収束のプロセスを助けるのが「フレームワーク」です。

フレームワークを活用することで、何の基準もなしにアイデアを絞り込むのではなく、明確な基準をもってアイデアを絞り込むことができるようになります。

この記事では、そんなビジネスアイデアを整理し、収束させるためのフレームワークについて紹介します。

これからアイデアの絞り込みをしようとしている方はぜひ参考にしてください。

アイデアを生み出すための2STEP

ビジネスに関わらず、アイデアを生み出すためには、「多くのアイデアを発散する」「アイデアを収束し整理する」という2つのSTEPが必要です

- STEP1:多くのアイデアを発散する

- 質にこだわらず、量を出すことを意識しアイデアを自由に広げる

- 前提や常識にとらわれない、柔軟な発想が求められる

- STEP2:アイデアを収束し整理する

- 発散したアイデアを整理し、重要な要素を抽出する

- 抽出した要素をより具体化していく

発散した多くのアイデアが効果的であるかどうかは、人やタイミングによって変わってきます。

今の自分にとって効果的なアイデアであるかを判断するためにも条件や指標を設定することが大切です。

ここでは、「STEP2:アイデアを収束し整理する」に重点をおき、アイデアを整理しまとめるためのフレームワークを紹介していきます。

↓STEP1:多くのアイデアを発散するための記事はコチラ

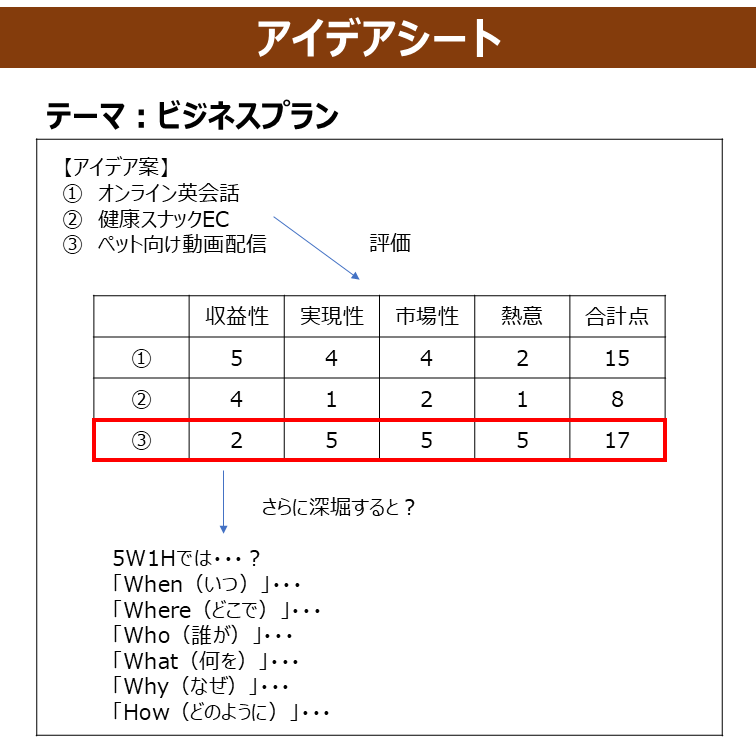

①アイデアシート

アイデアシートとは?

アイデアシートとは、発想段階で出てきたビジネスアイデアを「可視化」し、「比較」しながら「収束」させるためのシートです。

アイデアを頭の中だけで考えていても形にすることは難しいものです。

アイデアを並べて記入することで、客観的に評価しやすくなり、自分では気づかなかった強みや弱点も見えてきます。

ビジネスの構想を整理したい人にとって、有効なフレームワークです。

アイデアシートの使い方

●ステップ①:アイデアを並べる

思いついているビジネスアイデアをすべて書き出します。小さなアイデアでもイラストや図でもOKです。

●ステップ②:深堀り、評価項目を決める

「5W1H」によるアイデアの深堀や、収益性、実現可能性、社会的ニーズ、など「比較の基準」を決めます。

●ステップ③:各アイデアを評価する

決めた評価項目に沿って、各アイデアを1~5点などで採点していきます。

●ステップ④:合計点・平均点を出す

点数を合算し、評価が高いものを候補に残します。

●ステップ⑤:上位アイデアを深掘りする

残った2~3案に対して、追加の検討や市場調査を行い、最終的な1案に絞り込みます。

アイデアシート作成時に注意すべきポイント

- 評価基準は目的に応じて変える

- 採点は主観でもOKだが、他人にも見てもらうと効果的

- 数値化が難しい項目も無理に点数化しない

- 完璧なアイデアを探すより、「実行しやすい」かに注目する

- ビジネスアイデアを複数持っているが、どれから手をつけていいかわからない

- なんとなくアイデアがあるがぼんやりしている

- クライアント提案の前に、自分の中で整理したい

②ストーリーボード

ストーリーボードとは?

ストーリーボードとは、ビジネスアイデアをストーリーとして描き出し、サービスや商品の全体像を視覚的に整理するためのフレームワークです。

もともとは映画やCMの構成を練るために使われてきた手法ですが、近年はビジネスやUX設計の場面でも活用されています。

顧客がどのようにサービスに出会い、体験し、課題を解決していくかを、時系列に沿って描写することで、「使われ方」「伝え方」「実行の流れ」を具体化できます。

四コマ漫画を作るイメージだね!

ストーリーボードの使い方

●ステップ①:想定する顧客像を明確にする

誰がこのサービスを使うのか、具体的な人物像(ペルソナ)を設定します。

●ステップ②:顧客の課題を明らかにする

ペルソナが抱える悩み・不満・不便を洗い出します。

●ステップ③:サービスとの出会いから解決までの流れを描く

1コマずつ、顧客の行動・気持ち・体験の変化をストーリー形式で表現します。

●ステップ④:コマに合わせて簡単なイラストや吹き出しを入れる

感情や状況が伝わるように図解し、視覚的に整理します。

●ステップ⑤:チームで共有し、改善ポイントを話し合う

メンバー間でイメージのズレをなくし、サービス設計の精度を高めます。

ストーリーボード作成時に注意すべきポイント

- ペルソナの視点で描くことが大前提

- ストーリーの流れは「課題→出会い→体験→変化」で構成する

- 実際のセリフや感情を書き添えるとリアリティが増す

- 図や絵は上手でなくてもよい

- ストーリーが現実離れしていないか、現場目線で確認する

- アイデアが抽象的で、サービスの全体像が見えていないと感じるとき

- チームでアイデアを共有し、認識を揃えたいとき

- 顧客体験を重視したビジネスを検討しているとき

- 資料として、伝わりやすい形で構想を見せたいとき

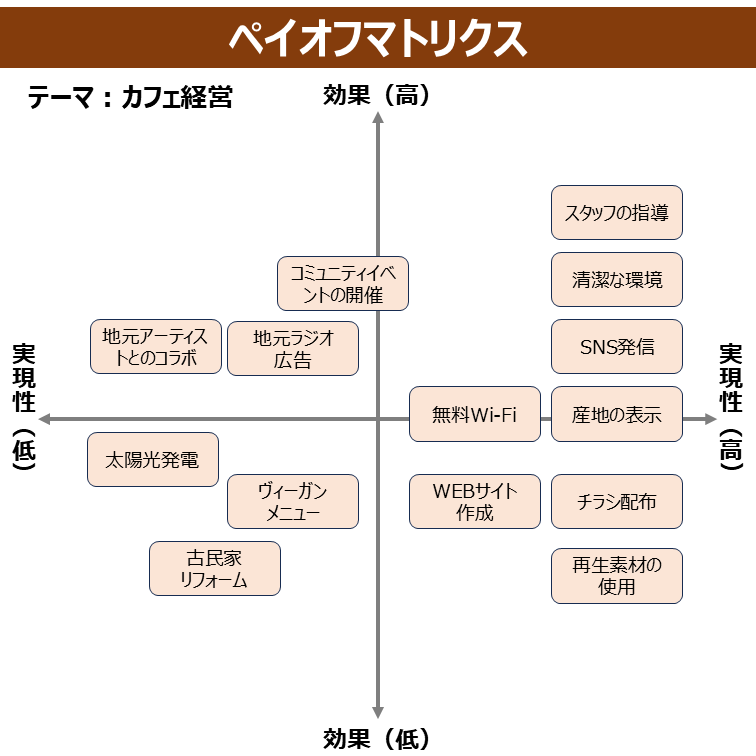

③ペイオフマトリクス

ペイオフマトリクスとは?

ペイオフマトリクスとは、ビジネスアイデアを「効果」と「実現性」の2軸で整理し、優先度を判断するためのフレームワークです。

4つの象限を視覚的に分類できるため、「どのアイデアを今やるべきか」「どれを後回しにすべきか」といった意思決定を客観的にサポートします。

ペイオフマトリクスの使い方

●ステップ①:評価したいアイデアをリストアップする

今考えている複数のビジネスアイデアをすべて書き出します。

●ステップ②:2軸の基準を定める

縦軸「効果(成果・収益性・影響度など)」、横軸「実現のしやすさ(コスト・工数・技術的難易度など)」を設定します。

●ステップ③:各アイデアをマトリクス上に配置する

各アイデアを2軸で評価し、マトリクス内のどこに位置づけるかを決めます。

●ステップ④:4つの象限に基づいて優先度を判断する

以下のような分類で、アイデアの扱いを決めていきます。

ペイオフマトリクス作成時に注意すべきポイント

- 効果・実現性の基準は曖昧にならないよう、事前に定義しておく

- 費用や時間など定量評価できるものは数値で比較する

- あくまで相対的な評価。絶対的な「正解」を求めすぎない

- メンバー間で認識がズレないよう、評価理由を言語化する

- アイデアが多すぎて、どれから着手すべきか迷っているとき

- チームでアイデアを比較し、合意形成したいとき

- 実行に移す前に、リスクとリターンのバランスを見極めたいとき

- 短期間で成果を出すアイデアを選びたいとき

- 限られたリソースの中で、効果的な施策を見つけたいとき

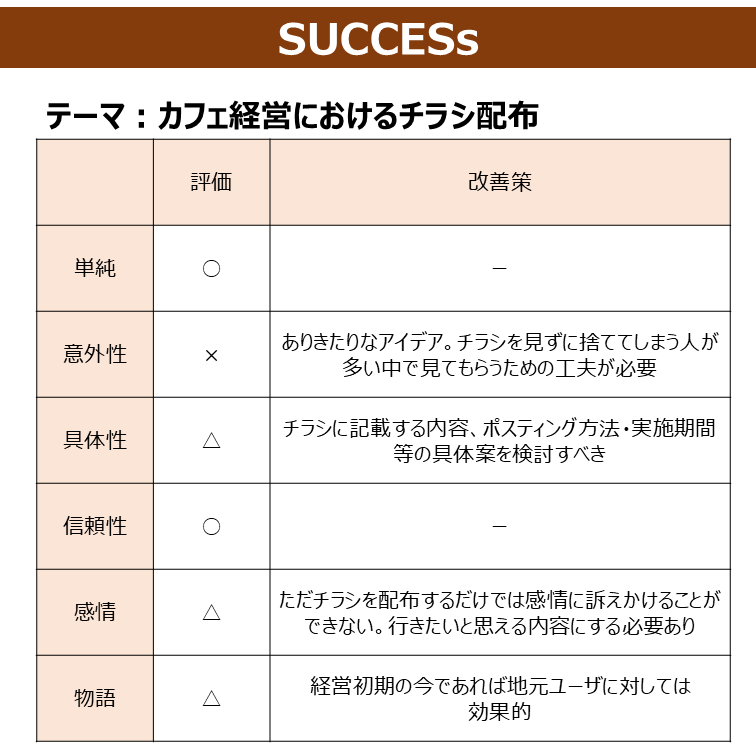

④SUCCESs

SUCCESsとは?

SUCCESs(サクセス)とは、人に伝わりやすく、記憶に残るアイデアの特徴を6つの要素で整理したフレームワークです。

SUCCESsは以下の頭文字から構成されます。

- S:Simple(シンプル)アイデアがシンプルか?誰でも理解できるか?

- U:Unexpected(意外性)意外性があるか?新たな切り口があるか?

- C:Concrete(具体性)細かな部分まで考えられているか?定量・定性的な説明ができるか?

- C:Credible(信頼性)根拠となるデータはあるか?

- E:Emotional(感情に訴える)感情に訴えかける要素はあるか?

- S:Story(物語性)時系列などの流れに沿っているか?ストーリー性はあるか?

このフレームワークを使うことで、アイデアを整理するための評価に加え、今後何をすべきかを明確できることがこのフレームワークの特徴です。

SUCCESsの使い方

●ステップ①:改善・発展させたいアイデアの概要を整理する

商品・サービス・仕組みなど、見直したいアイデアの概要を整理しておきます。

●ステップ②:SUCCESsの各項目に対し評価する

SUCCESsの各項目に対し、○×や点数でアイデアを評価する。

●ステップ③:評価を基に深堀り、整理する

評価をもとに、何が良いのか整理しつつ、更なる改善に向けて何をすべきか、次にやるべきことを深堀りする。

SUCCESs作成時に注意すべきポイント

- 6つすべてを必ず入れようとせず、2〜3要素に集中するのも有効

- Simpleは「短い」ではなく、「本質が明確」であること

- 意外性は「驚かせること」が目的ではなく、「新たな切り口」であること

- 感情に訴える=自己満足にならないよう、「相手視点」で構成する

- プレゼンや事業コンテストで、強く印象に残る説明をしたいとき

- 商品やサービスのキャッチコピーを考えたいとき

- アイデアを「面白い」で終わらせず「行動につなげたい」とき

- チームでアイデアを共有する際、共感と理解を得たいとき

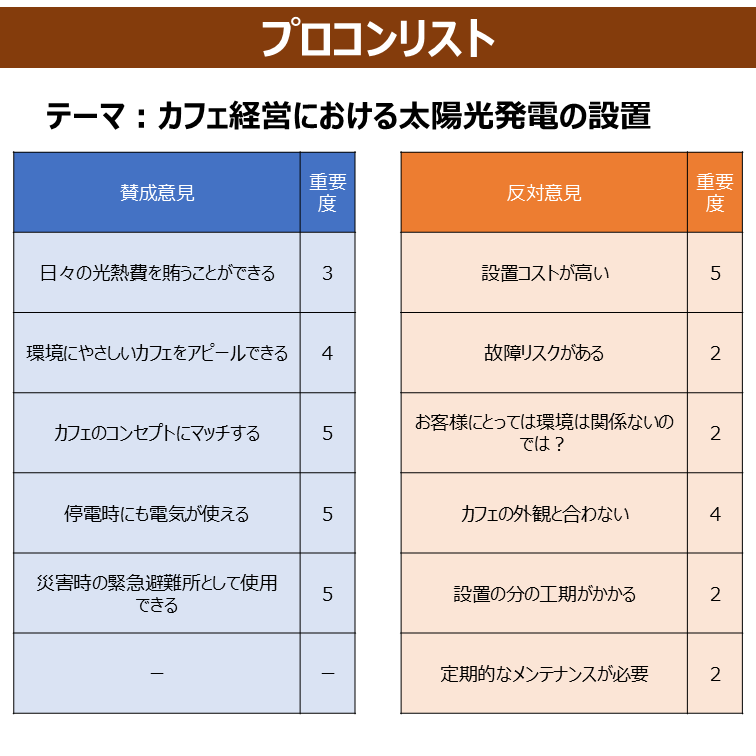

⑤プロコンリスト

プロコンリストとは?

プロコンリストとは、あるビジネスアイデアや選択肢について、「賛成意見(Pros)」と「反対意見(Cons)」を整理することで、そのアイデアのメリットとリスクを客観的に把握するためのシンプルなフレームワークです。

頭の中では「良さそう」「でも不安…」と曖昧だった感覚を、紙に書き出すことで論理的に検討しやすくなります。意思決定に迷ったときに特に有効です。

プロコンリストの使い方

●ステップ①:検討中のアイデアや選択肢を1つ決める

迷っているテーマ(例:AとBの事業アイデアのどちらにするか)を明確にします。

●ステップ②:紙や表計算ソフトに2列の表を作る

左側に「プロ(賛成)」、右側に「コン(反対)」という見出しを立てます。

●ステップ③:頭に浮かぶ限りのメリット・デメリットを書き出す

思いついた順にどんどん記入、感情的な理由でもOKです。

●ステップ④:各項目に重要度を加える

「◎:非常に重要」「○:やや重要」など、自分なりの基準でマークを付けます。

●ステップ⑤:全体を見渡し、意思決定の材料にする

数やバランスではなく、「何が最も大きな影響を持つか」に着目します。

プロコンリスト作成時に注意すべきポイント

- 感情的な意見もあえて書き出すことで、本音に気づける

- デメリットを記載することを過剰に恐れすぎない

- 「重要度」の視点を持つことで、単なる数の比較に終わらせない

- 客観性が必要な場合は、第三者にもリストを見てもらう

- 似たような内容がある場合は、カテゴリごとに整理しなおすとよい

- 複数のビジネスアイデアで迷っているとき

- 自分のアイデアに自信が持てないが、論理的に整理したいとき

- 周囲のアドバイスに迷ってしまったときに、自分の判断基準を持ちたいとき

- 一見「悪くないが決めきれない」状況で、背中を押す材料がほしいとき

- チームで選択肢を比較検討する際に、共通の土台を作りたいとき

⑥Dot Voting(ドット投票)

Dot Votingとは?

Dot Voting(ドット投票)とは、複数のアイデアや選択肢に対して、メンバーがシールやマークを使って投票を行い、優先順位を決定するシンプルな意思決定手法です。

日本語では「点投票」や「付箋投票」とも呼ばれます。

誰が何に賛同しているかを直感的に把握でき、チームでの合意形成や意見の可視化にとても役立ちます。

特に、アイデア出し後の収束フェーズやワークショップでよく活用されます。

ニュース番組とかで見られる街角調査みたいだね!

Dot Votingの使い方

●ステップ①:アイデアや選択肢を一覧化する

ホワイトボードや付箋、画面上などに、比較するアイデアを並べて表示します。

●ステップ②:各メンバーにドット(投票権)を配る

人数に応じて、1人あたり3~5票程度のシールやマークを配布します。

●ステップ③:良いと思うアイデアに投票する

メンバーそれぞれが、自分の判断基準で票を分配。1つに集中しても、複数に分けてもOK。

●ステップ④:集計して優先度を決定する

得票数の多いアイデアを上位とし、次の検討ステップや実行フェーズへと進みます。

●ステップ⑤:上位案の背景や理由を話し合う

得票数だけでなく、なぜ選ばれたのか、補足の意見を交換するとさらに有意義です。

Dot Voting作成時に注意すべきポイント

- 投票前に「判断基準」を共有するとブレが少なくなる

- 影響力のある人の投票を見て流される「同調バイアス」に注意

- アイデアに番号をつけるなどして、記録や議論がしやすい形に整える

- 得票数が少ないアイデアも無視せず、なぜ支持されなかったかも検討材料にする

- メンバー全員の意見をフェアに取り入れたいとき

- 短時間でアイデアの優先順位を可視化したいとき

- チームでの合意形成が必要なとき

- ワークショップやアイデア会議で盛り上がりながら進めたいとき

まとめ

本日は、アイデアを絞り込む際に使える、ビジネスアイデアを整理し収束させるフレームワーク紹介しました。

- アイデアシート

- ストーリーボード

- ペイオフマトリクス

- SUCCESs

- プロコンリスト

- Dot Voting(ドット投票)

フレームワークは、単なる「テンプレート」ではなく、思考の質とスピードを高めるための強力な道具です。

一人で悩んでいるとき、チームで意見がまとまらないとき、判断がつかず行動に移せないときそれぞれのフレームワークが、状況に応じた最適な突破口を提供してくれます。

悩んだ時には、ぜひフレームワークを使ってみてください。

曖昧な悩みや複雑な情報を、具体化してくれるサポートにつながるはずです。

以上、タカヒデでした。