やりたい仕事がわからない…社会人の4割がハマる迷いから抜け出す方法

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、「やりたいことがない…」と悩む、社会人の4割が抱える迷いの原因と解消する5つのポイントを紹介します。

- 転職したいがやりたい仕事がわからない

- 今の仕事を続けて良いかモヤモヤしている

- 自分の本当にやりたいことを見つけたい

はじめに

「自分のやりたい仕事は何だろう…」

転職やキャリアに迷うとき、多くの人が最初に突き当たる壁は「やりたい仕事がわからない」という悩みです。

ただ条件が良い会社を探すだけではなく、自分自身の興味や強み、価値観と一致する職を見極めなければ、自分の仕事に対してやりがいを感じることはできません。

しかし現実には「好きなことがはっきりしない」「今の仕事がやりたいことなのかわからない」「条件は悪くないのにモヤモヤする」といった声が絶えないものです。

本記事ではデータを交えながら、なぜ多くの人がやりたい仕事を見つけられないのかを整理し、そこから抜け出すための具体的な方法を紹介します。

記事を読み終わった後には、漠然とした不安を少しでも行動に変えるためのステップを掴めるはずです。

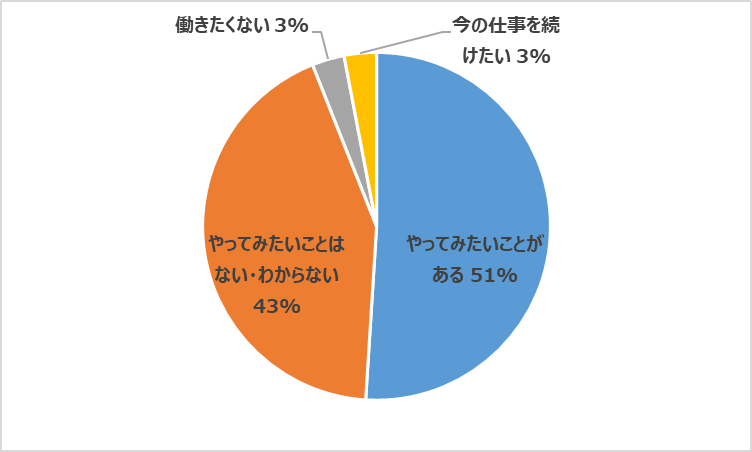

社会人の約4割は「やってみたいことがない」

「やりたい仕事がない」と悩んでいるのはあなただけではありません。

リクルートワークス研究所の調査によれば、社会人の約4割が「自分の仕事でやってみたいことが特にない」と答えています。

■あらゆる制約がなかった場合に「仕事や職業についてやってみたいこと」の状況

つまり、働く人の半数近くがやりたいことが無く、ただ働いているだけなのです。

背景には、仕事に求める価値が変化していることがあります。

かつては「収入」「安定」が重視されていましたが、今は「やりがい」「成長機会」「ライフスタイルとの調和」など、個人ごとの多様な基準が入り混じっています。

そのため、自分が本当に望むものを掘り下げないことには、仕事選びで迷いが生じてしまうのです。

とはいえ、あなただけではなく、「4割の仲間がいる」と知ることでも安心材料になることでしょう。

自分のやりたいことを言語化するって難しいよね…

「やりたい仕事がわからない」その原因とは?

ではこれだけの人が「やりたい仕事がわからない」のはなぜなのでしょうか?

やりたいことが見つからないのには、いくつかの典型的な原因があります。

これらは単なる性格や能力の問題ではなく、自己理解や情報整理が不足していることから生まれるケースがほとんどです。

ここでは、それぞれの原因を詳しく見ていきましょう。

原因①:好きが曖昧

「やりたい仕事」を考えるとき、多くの人は「自分の好きなこと」を思い浮かべます。

しかし、いざ言語化しようとすると「好きなことって何だろう」と立ち止まってしまう方は多いのではないでしょうか?

これは、日常の中で自分の興味を観察してこなかったことが原因です。

例えば「読書が好き」と言っても、物語を楽しむのが好きなのか、知識を得るのが好きなのかで選ぶべき仕事は変わってきます。

好きなことを曖昧なままにしておくと、求人サイトを見てもピンとこない状況に陥ります。

まずは「どんな活動に没頭できるか」「どんな瞬間にワクワクするか」を振り返ることが、好きの軸を明確にする第一歩につながります。

原因②:得意なことと需要の接点が不明確

「得意なことが分からない」「得意はあるけれど仕事に活かせない」という原因です。

得意なことは、自分の中に閉じたものではなく、他人から評価される「強み」でもあります。

しかし、この「強み」は自分では当たり前にできてしまうことのため気づきにくいのが難点です。

また、「強み」に気づいたとしても、社会が求めるスキルとの接点を意識しなければ「趣味の域」から抜け出すことができません。

例えば「話すのが得意」でも、それを営業・プレゼン・教育などの仕事に転用できると理解して初めて武器になります。

自分の得意なことを正しく棚卸しし、需要とつなげる視点を持てなければ、やりたいことに結びつきません。

原因③:条件は良いが価値観が不一致

一見、収入や勤務条件は悪くないのに「なぜか気持ちが乗らない」と感じるケースがあります。

これは仕事内容や職場環境が、自分の価値観と一致していないことが原因です。

具体的には「安定した会社」に入っても、挑戦や成長を重視する人には物足りなく映り、「裁量権の大きい仕事」でも、安心感を求める人にはストレスが大きく感じてしまいます。

このように、条件の良し悪しだけで判断すると、働き始めてから「何か違う」と違和感を抱えやすいのです。

やりたいことを見つけるには、収入や勤務地といった条件だけでなく、自分が何を大事にしたいかという「価値観」を明確にする必要があります。

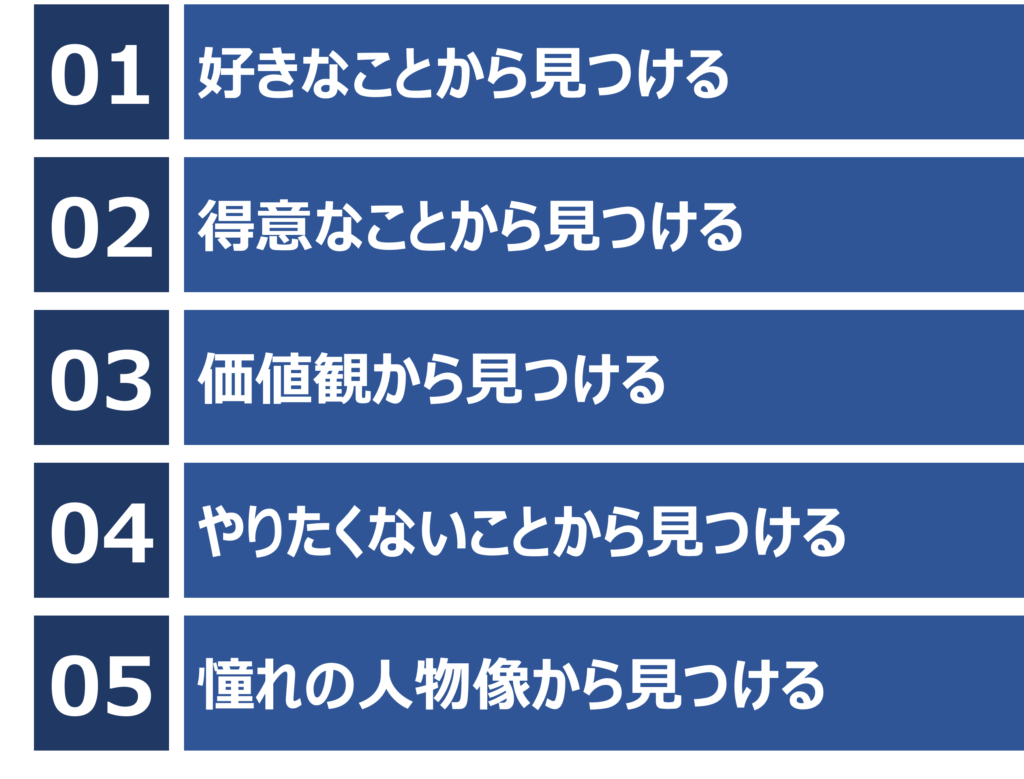

自分に合った仕事を見つけるための5つのコツ

では、原因が分かったところで、具体的にはどのような基準で自分に合った仕事を見つければよいのでしょうか?

やりたいことを見つけるには、感覚的に探すのではなく、具体的な切り口を持つことが効果的です。

ここでは5つのコツを紹介します。

それぞれのコツは独立しているものではなく、複数の視点を組み合わせて検討するのがポイントです。

それぞれの観点で自分に問いかけることで、仕事選びの方向性を少しずつ明確にしていきましょう。

コツ①:「好きなこと」から見つける

自分が「好き」と感じる活動は、長く続けても苦にならず、モチベーションを維持しやすい軸となります。

ただし「好き」は抽象的なままだと役立ちません。

例えば「音楽が好き」でも、演奏することが好きなのか、曲を作るのが好きなのかで選ぶべき職種は異なります。

具体的には「時間を忘れて没頭した経験」や「お金を払ってでも続けたい活動」をリスト化することがおすすめです。

その中から共通するテーマを探すと、自分が心からワクワクできる対象が見えてきます。

好きなことを起点にすることで、やりがいや充実感を得やすい仕事にたどり着けるでしょう。

なお、「好きなことを見つける」具体的な方法は↓の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

コツ②:「得意なこと」から見つける

得意なことは、自分では気づきにくい一方で、周囲からの評価で明らかになる場合が多いものです。

例えば「プレゼンが分かりやすい」「数字に強い」「気配りが自然にできる」といった点は、本人にとって当たり前でも、他者からは大きな強みとして映ります。

この得意なことを、「仕事」として価値を発揮するには、社会の需要と接点を見つけることが必要です。

得意なことを書き出し、それをどんな職種や業務に応用できるかを考えることで、仕事を選ぶ際の選択の幅が広がります。

「自分は得意なことがない」と感じる人も、過去に褒められた経験や成果を振り返り、ヒントを見つけてみてください。

こちらの「得意なことの見つけ方」についても、↓の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。

コツ③:大切にしている「価値観」から見つける

やりたいことを考えるときに見落とされがちなのが、自分の価値観です。

価値観とは「何を大事にしたいか」を示す基準であり、これに合わない環境ではたとえ好きな仕事であったとしても長続きしません。

価値観を言語化するには「どんな瞬間に満足を感じるか」や「逆に我慢できないことは何か」を振り返ることが有効です。

求人サイトを見る際には、給与や勤務地だけでなく、会社の求める人物像が自分の価値観と一致しているかを確認することが大切です。

自分の価値感を棚卸しし、それに合った仕事を選択するようにしましょう。

こちらも「自分の価値感の見つけ方」については↓の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

コツ④:「やりたくないこと」から見つける

やりたいことを探すときに、逆方向から考えることも効果的です。

それが「やりたくないこと」を明確にする方法です。

人は嫌いな作業や環境に対しては敏感で、そこを排除するだけでストレスの少ないキャリアを描くことができます。

「ノルマに追われる営業は避けたい」「夜勤は体質的に合わない」「満員電車を避けたい」など具体的に書き出してみましょう。

さらに「どのくらい我慢できるか」「回避可能か」も併せて評価することで、譲れる部分と絶対にNGな部分が見えてきます。

やりたくないことを除外すれば、残った選択肢は自分に合う可能性が高くなります。

これは「消去法」から探す仕事選びの方法であり、選択肢が多い場合には特に効果的な方法です。

私は「自分が納得できないことでも上司の指示であればやらないといけない環境」が嫌だな…

コツ⑤:「憧れの人物像」から見つける

自分の憧れの人物を参考にすることも、仕事選びのヒントになります。

その人の経歴やどのような努力をしてきたのかを調べることで、目標像が明確になり、どのようなスキルや経験が必要か見えてきます。

それは有名人でも身近な人でも構いません。

- スティーブ・ジョブズのようになりたい

- 子供に愛されている先輩のようになりたい

- 料理が上手な親のようになりたい

自分が心惹かれる人物像には、自分の理想や価値観が投影されています。

ただし注意すべきは、表面的な華やかさに惑わされないことです。

憧れの人が持つライフスタイルやスキルを分解し、「自分が本当に惹かれている要素は何か」を抽出する必要があります。

そして、それを今の自分ができる小さな行動に落とし込んでみましょう。

「自分にはその人になれるわけがない」といった制限は取っ払い、まずは自分の気持ちに正直になり考えてみることが大切です。

やりたいことを見つける際によくある失敗パターン

これまで伝えた内容を参考に、ぜひ「やりたいこと」を見つけてください。

しかし。やりたいこと探しには落とし穴も存在します。

ここでは代表的な失敗パターンを取り上げさせていただきます。

これらの失敗を理解した上で、「やりたいこと」のブラッシュアップをしていきましょう。

失敗パターン①:他人の期待に引っ張られる

親や上司、友人など、周囲の期待に合わせて自分の進路を決めてしまうケースはよくある失敗パターンです。

「安定した会社に入ってほしい」「この資格を取るべき」といった声は、一見正しいように思えても、自分の価値観や興味を無視してしまう原因になります。

結果として「望まない仕事」に就き、やりがいや達成感を得られずに後悔する人も多いでしょう。

他人の声は参考にしても、最終判断をするのは「自分自身」です。

自分の「やりたいことは何なのか?」ということを忘れないようにしましょう。

特に親しい人から期待されると自分の意志を隠してしまう人が多いから注意しよう!

失敗パターン②:情報収集だけで止まってしまう

もう一つ多い失敗は、情報収集ばかりで行動に移さないことです。

本やインターネットで「自己分析の方法」や「成功者の体験談」を読み漁って満足し、結局何も試さないまま時間だけが過ぎてしまうパターンです。

情報はあくまで材料であり、実際にやってみないことには、「自分に合うかどうか」は分かりません。

まず、「自己分析をしてみる」「求人情報を見てみる」これだけでもやらないよりはずっとましです。

ここからさらにもう一歩踏み込み、実際にやりたいことに挑戦してみましょう。

やりたいことは「動きながら」見つけるという意識が大切です。

まずは「求人情報から調べてみよう」という方には、↓の記事で転職サイトのオススメを紹介しています。

ぜひここからスタートしてください。

まとめ

本日は、「やりたいことがない…」と悩む、社会人の4割が抱える迷いの原因と解消する5つのポイントを紹介しました。

- 好きなことから見つける

- 得意なことから見つける

- 価値観から見つける

- やりたくないことから見つける

- 憧れの人物像から見つける

「やりたい仕事がわからない」という悩みは、社会人の約4割が抱える共通の課題です。

しかし原因もわからず、そのまま働き続ける方は非常に多い状況です。

今この記事を読んでいただいたあなたは、少しでも改善したいと考えている方でしょう。

最期まで読んでいただいたからこそ、まずは自己分析から始め、本当にやりたいことを見つけてください。

これからの人生がより良くなることを願っています。

以上、タカヒデでした。