やりがいを感じられない人は37%!仕事でやりがいを見出す8つの要素

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、やりがいを感じられない人に、自己決定理論とJob Characteristics Modelをもとに、仕事でやりがいを見出す8つの要素を紹介します。

- 仕事のモチベーションが上がらない

- 今の仕事にやりがいを感じられない

- 転職しようか悩んでいる

はじめに

あなたは今、やりがいをもって働けていますか?

仕事を続ける上で「やりがいがあるかどうか」は、多くの人にとって重要な要素です。

給与や待遇が安定していても、毎日の業務に意味を感じられなければモチベーションは続きません。

本記事では「やりがい」理論や実際のデータに基づいて整理し、具体的な8つの要素に分解して紹介します。

自分のキャリアを見直すきっかけとなり、「やりがいがない」と感じたときに改善や転職といった選択肢をどう考えればよいか、判断材料にして頂ければ幸いです。。

そもそも仕事におけるやりがいの定義とは?

「やりがい」という言葉は人によって解釈が異なり、曖昧に語られることも少なくありません。

一般的には「その仕事に意味や価値を感じられること」「努力が成果や成長につながる実感」といった心理的な充足を指します。

単に楽しい・面白いという感情だけでなく、自分の能力を活かせるか、他者に貢献しているか、将来につながるかといった要素が絡み合って生まれるのです。

研究の世界では「内発的動機づけ」と関連づけられることが多く、給与や昇進などの外的報酬だけでは持続しにくいとされています。

そこで重要になるのが「自己決定理論」と「Job Characteristics Model」という二つの心理学的枠組みです。

こちらもそれぞれを解説していきましょう

「自己決定理論」とは?

「自己決定理論(Self-DeterminationTheory)」は、アメリカの心理学者デシとライアンによって提唱された理論で、人が意欲を持続させるためには三つの基本的欲求が満たされる必要があると説いています。

- 自律性:自分で選択している感覚

- 有能感:できるようになったと実感すること

- 関係性:人とのつながりや承認

これらが満たされると、報酬や評価がなくても自発的に取り組める状態になり、逆に欠けると「やらされ感」が強まりやりがいを失いやすくなります。

具体的には、上司からの細かい指示ばかりで自由度が低いと自律性が奪われ、成果を認めてもらえなければ有能感も育たないようなものです。

やりがいを語る際には、この自己決定理論が示す三つの要素を基盤に考える必要があります。

Job Characteristics Modelとは?

もう一つの代表的な枠組みがHackmanとOldhamによる「Job Characteristics Model(職務特性モデル)」です。

これは、仕事そのものの設計が従業員のやりがいに直結するという考え方で、五つの特性が提示されています。

- 技能多様性:さまざまなスキルを使えるか

- タスク完結性:仕事を最初から最後まで担えるか

- タスク有意性:社会的に意味があるか

- 自律性:裁量の幅があるか

- フィードバック:成果に対する手応えがあるか

これらが高いほど仕事の動機づけが強まり、逆に欠けると「単調」「意味がない」と感じやすくなります。

この、「Job Characteristics Model(職務特性モデル)」と「自己決定理論」と合わせると、やりがいを感じる仕組みがより立体的に理解できるのです。

データで見る「やりがい」の現状

では、そんな「やりがい」を一般的に皆さんはどれくらい感じることができているのでしょうか?

私たちは「やりがい」という言葉を感覚的に語りがちですが、実際の調査データを見てみると、その実態がより明確にわかります。

やりがいを重視する人がどれくらいいるのか、逆にやりがいを感じられていない人がどの程度存在するのかを把握することは、自分の悩みが特別なものではないと気づく第一歩になります。

ここでは調査をもとに、「やりがい」をめぐる現状を具体的な数字で紹介します。

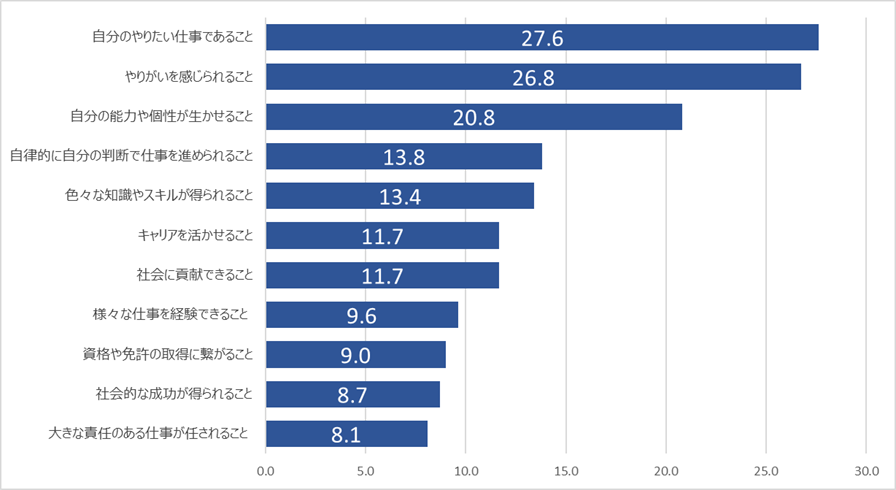

仕事選びで「やりがい」を重視する人は27%

パーソル総合研究所の調査によると、転職や就職活動において「やりがいを重視する」と答えた人は全体の27%です。

これは全体で2番目に多い理由となっています。

■仕事内容を選ぶ上で重視することは何ですか?

つまり、やりがいは万人にとって最優先ではないものの、長期的にキャリアを築く上では無視できない指標といえます。

この数字は、転職市場や人材採用の現場でも重要視されており、近年では「やりがい」を前面に出す求人も増えています。

私も「やりがい」を最重要視しているよ!

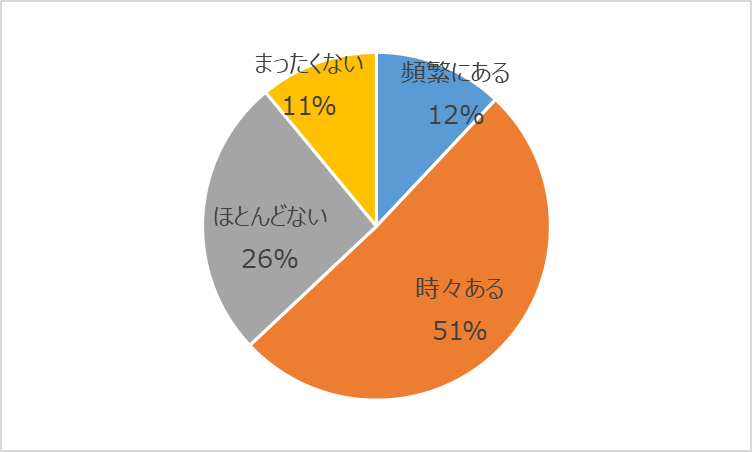

今の仕事に「やりがい」を感じられない人は37%

一方で、今の仕事に対し「やりがい」を感じられずにいる人がいることも事実です。

エン転職の調査によると、「現在の仕事にやりがいを感じられていない」と答える人は37%にのぼるというデータもあります。

■あなたは現在の仕事で「やりがい」を感じることがありますか?

つまり3人に1人以上が日常的にモチベーションの低下や不満を抱えているということです。

背景には、裁量権の少なさや成果が正当に評価されない環境、単調で成長実感が乏しい業務内容などが考えられます。

この割合は決して少なくなく、多くの人が「自分だけではない」と安心すると同時に、改善に向けたアクションを考える必要性を示しています。

やりがいを感じられない状態が続くと、生産性の低下や離職意向の高まりにもつながるため、企業にとっても見逃せない問題なのです。

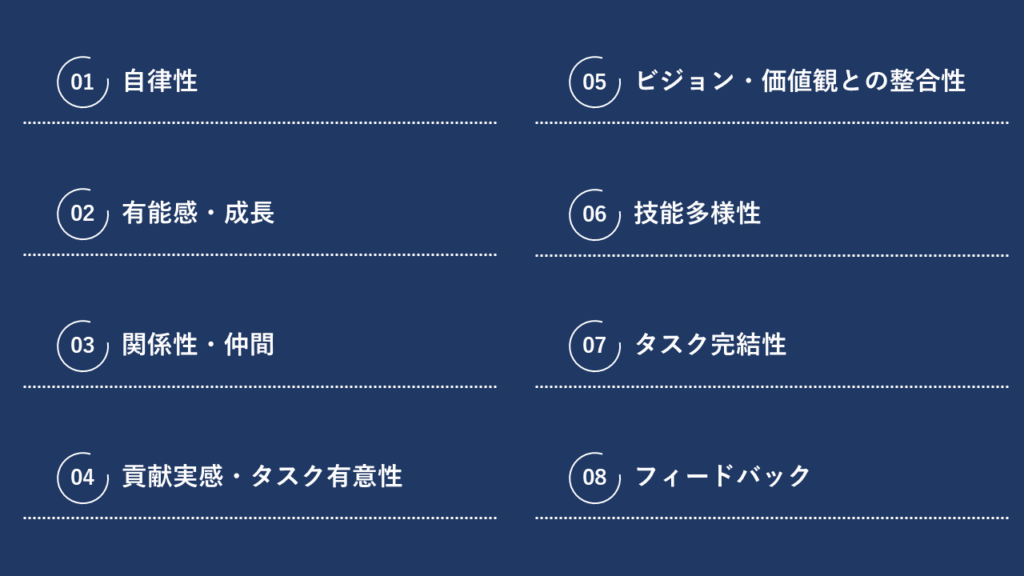

仕事のやりがいを決める8つの要素

では、ようやくですが、仕事のやりがいを決める8つの要素を見ていきましょう。

やりがいは単一の要因で決まるものではなく、複数の心理的・組織的要素が絡み合って生まれます。

「自己決定理論」や「Job Characteristics Model」をベースに整理すると、仕事のやりがいは大きく8つの要素から構成されます。

ここではそれぞれの要素を解説していきます。

要素①:自律性(自分で決められる裁量があるか)

自律性とは、業務を進める中で自分で意思決定できる余地があるかどうかを指します。

上司から細かく指示される環境では「やらされ感」が強まり、やりがいを感じにくいものです。

一方、タスクの進め方や優先順位を自分で考えて決められると責任感が芽生え、達成時の満足度も高まります。

具体的には、営業職であれば訪問先や提案内容を自分で設計できること、企画職であれば新しい施策の提案に裁量があることが自律性を高めます。

裁量の有無はストレスにも影響を与えるため、やりがいを考えるうえで最重要の要素といえるでしょう。

「やらされ仕事」ばかりやってても楽しくないよね…

要素②:有能感・成長(スキルアップや達成を実感できるか)

有能感は「できるようになった」という実感を得られることです。

成功体験の積み重ねは自己効力感を高め、次の挑戦への意欲につながります。

例えば、エンジニアが新しいプログラミング言語を習得して業務改善につなげたときや、営業が商談の成功率を上げられたときなどは成長を感じられるものです。

このような成長を感じるためには、定期的なフィードバックや学習の機会が欠かせません。

研修制度やキャリアアップ支援制度が整っている会社では、この有能感が醸成されやすく、長期的にやりがいを持続できます。

要素③:関係性・仲間(信頼できる同僚や上司がいるか)

人は社会的なつながりの中で働いているため、信頼できる同僚や上司の存在はやりがいに大きく影響します。

Gallupの調査では「職場に親友がいる人は7倍もエンゲージメントが高い」と報告されており、仲間の存在が心理的安全性や意欲を高めます。

困ったときに相談できる上司や、一緒に成果を喜び合える同僚がいれば、多少の困難も前向きに乗り越えられることでしょう。

逆に人間関係が悪化している職場では、どんなに待遇が良くてもやりがいを失いやすいので注意が必要です。

要素④:貢献実感・タスク有意性(社会や他者に役立っていると感じられるか)

自分の仕事が誰かの役に立っていると感じられることは、大きなやりがいに繋がります。

Job Characteristics Modelでいう「タスク有意性」にあたり、自分の業務が組織や社会にとって意味のあるものであるかが重要です。

顧客から「助かりました」と直接感謝される仕事や、社会課題の解決に貢献する事業は、給与以上のモチベーションを与えてくれます。

一方で、成果が見えにくい業務や、自分の役割が全体にどう影響しているのか不透明な仕事はやりがいを感じにくくなるため注意しましょう。

要素⑤:ビジョン・価値観との整合性(組織の方向性と自分の価値観が一致しているか)

やりがいを大きく左右するのが「自分の価値観」と「会社のビジョン」がどれだけ重なるかです。

社会貢献を大切にしている人が利益主義の企業で働いてしまうと、たとえ成果を出してもそこに充実感を得ることはできません。

逆に、自分の信じる理念と会社のミッションが一致していれば、日々の業務にも意義を感じやすくなります。

近年はSDGsやサステナビリティを掲げる企業も増え、従業員が共感できるかどうかが採用にも影響しています。

転職や就職活動の際は、仕事内容や待遇だけでなく、企業理念やビジョンを確認し、自分の価値観と照らし合わせることが、長期的なやりがいにつながるのです。

要素⑥:技能多様性(仕事で様々な能力を活かせるか)

ライン作業のように一つの業務だけを繰り返す単調な仕事は、やりがいを感じにくいものです。

逆に、複数のスキルを組み合わせて取り組める仕事は、達成感や充実感を生み出します。

マーケティング職においてデータ分析・文章作成・デザイン調整など幅広い能力が求められるもの。

プロジェクトマネージャーにおいて調整力・企画力・問題解決力が必要なもの。

こうした多様なスキルを活用する機会は、自己成長や有能感の強化にも直結します。

もし現在の業務が単調だと感じるなら、新しい業務を任せてもらう、社内プロジェクトに参加するなど、自ら機会を広げる工夫をしてみることも良いかもしれません。

要素⑦:タスク完結性(仕事を最初から最後までやりきれるか)

自分の仕事が断片的で、全体像の一部しか担えないと「何のためにやっているのか」が見えづらくなります。

これが続くと、やりがいを失いやすいのです。

タスク完結性が高い仕事とは、企画から実行、振り返りまで一連の流れを担当できる仕事を指します。

たとえばイベント運営のように、準備から当日の運営、終了後の報告まで一貫して関ることがその一例です。

逆に細切れの業務ばかりだと、自分が仕事全体のどこに貢献しているか分からなくなり、貢献感も希薄になります。

もし自分の役割が限定的すぎるのであれば、上司に相談して仕事の範囲を広げたり、幅広い業務に関わる工夫をしてみましょう。

要素⑧:フィードバック(成果に対する評価や手応えがあるか)

仕事の成果がどう評価されているのか分からないと、やりがいは育ちません。

Job Characteristics Modelでもフィードバックは重要な要素として位置づけられており、適切な評価やコメントがあることで努力が報われる感覚が得られます。

営業であれば契約件数や売上という数字、接客業であれば顧客からの感謝の言葉など、手応えを感じられる仕組みが必要です。

フィードバックが不足している職場では、上司に定期的な振り返りの場を依頼する、同僚と成果を共有するなど、自ら工夫することも効果的です。

即時かつ具体的なフィードバックは、モチベーションを継続させる大きなやりがいに繋がるでしょう。

「やりがい」が無い場合、現職改善?転職か?判断のポイントとは?

やりがいを感じられないとき、多くの人が「転職すべきか」と悩むことでしょう。

しかし即断は危険で、まずは「改善できる余地があるか」を確認する必要があります。

- 裁量の拡大を上司に相談する

- 異動や新しい業務を希望する

- 研修や資格取得でスキルを伸ばす

など、自分から働きかけることで解決するケースは少なくありません。

「改善する」という選択肢もあるんだね!

一方で、

- 会社のビジョンや文化そのものが自分の価値観と合っていない場合

- 長期間フィードバックや成長機会が得られない場合

などは、環境を変える必要が出てきます。

このとき大切なのは「自分のやりがいの源泉がどこにあるか」を8つの要素に照らして明確にすることです。

改善可能な部分は現職で挑戦し、改善が望めない要素が根本的に欠けているなら転職を検討する。

こうした冷静な仕分けが、後悔のないキャリア判断につながります。

それでもなお、転職を考えているのであれば転職サイトで求人情報を見ても良いかもしれません。

↓の記事で転職サイトのオススメを紹介しているので参考にしてみてください。

まとめ

本日は、やりがいを感じられない人に、自己決定理論とJob Characteristics Modelをもとに、仕事でやりがいを見出す8つの要素を紹介しました。

- 要素①:自律性(自分で決められる裁量があるか)

- 要素②:有能感・成長(スキルアップや達成を実感できるか)

- 要素③:関係性・仲間(信頼できる同僚や上司がいるか)

- 要素④:貢献実感・タスク有意性(社会や他者に役立っていると感じられるか)

- 要素⑤:ビジョン・価値観との整合性(組織の方向性と自分の価値観が一致しているか)

- 要素⑥:技能多様性(仕事で様々な能力を活かせるか)

- 要素⑦:タスク完結性(仕事を最初から最後までやりきれるか)

- 要素⑧:フィードバック(成果に対する評価や手応えがあるか)

やりがいは一時的な気分ではなく、「自律性」「成長実感」「人間関係」「貢献感」「ビジョンとの一致」「技能多様性」「タスク完結性」「フィードバック」といった複数の条件が満たされてこそ生まれるものです。

大切なのは、やりがいを他人や会社任せにするのではなく、自分自身で「見出す」姿勢を持つことです。

今回紹介した8つの視点を手掛かりに、自分らしいキャリアを築いていきましょう。

以上、タカヒデでした。