自分がわからない…8つの要素で「本当の自分」を知る自己理解法とは?

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、「自分がわからない…」と感じている方に、8つの要素から「本当の自分」を理解し、判断や行動の軸を見つける自己理解方法を紹介します。

- 自分自身を知りたい

- 自己分析をするところである

- 私が何者なのか興味がある

はじめに

日々の生活や仕事の中で、私たちは多くの選択を迫られます。

転職や結婚といった大きな決断から、休日の過ごし方や買い物の選択まで、あらゆる場面で自分の価値観や性格が判断に影響しています。

しかし、自分の特徴や傾向をしっかり理解していないと、他人の意見や流行に流されやすくなり、後悔する選択をしてしまうことも少なくありません。

一方で、「自分はどういう考え方をするのか」「何を大切にしているのか」が明確になっている人は、判断がブレにくく、自信を持って行動できます。

それは、自分なりの判断基準がはっきりしているからです。

自己理解は、仕事選びや人間関係の構築にも大きな影響を与えます。

この記事では、現代において自己理解がなぜ重要なのかを整理し、「自分」を構成する8つの要素と、その結果をどう活かすかを解説します。

「自分」を知ることが今の時代に必要な理由とメリット

ではまず、なぜ自分を知る必要があるのでしょうか?

その理由やメリットをみていきましょう。

私も今まで「自分が何者か」なんて考えたこともなかったよ!

①:判断がブレにくくなる

自己理解が進むと、自分の価値観や優先順位が明確になります。

安定を何より重視する人なら転職の条件も安定性が中心になりますし、挑戦を好む人なら新しい環境を選びやすくなります。

基準がはっきりしていれば、他人の意見や一時的な感情に左右されにくくなり、長期的に満足できる選択が可能です。

逆に、自己理解が浅いと、場当たり的な選択になりやすく、後悔や迷いが増えます。

現代は情報も選択肢も多く、意思決定の機会が増えているため、自分の基準を持つことがより重要になっています。

判断がブレないことは、仕事や人生全般の方向性を安定させる土台となるのです。

②:強みを活かしやすくなる

自分の強みを理解していれば、それを発揮できる環境や役割を選びやすくなります。

たとえば、分析が得意で慎重な人は品質管理や経理のような職種で力を発揮できますし、発想力や行動力がある人は企画や営業で活躍しやすくなります。

強みを意識的に活用することで、同じ努力量でも成果が出やすくなります。

自分の強みは他人にとっては当たり前でない場合が多く、気づかれにくい魅力です。

これを理解しておくことで、面接などの自己PRにも説得力が生まれます。

強みを活かすためにも自己理解を進めていきましょう。

③:人間関係の摩擦が減る

自分の思考や感情の傾向を理解していると、他人との違いを受け入れやすくなります。

「なぜあの人はそんなことをするのか?」といった他者の言動も理解できるようになるのです。

こうした相互理解が進むことで、不要な衝突や誤解が減ります。

職場や家庭での人間関係のストレスは、価値観や性格の違いが原因になることが多いです。

自己理解を通じて「自分のこういう部分が相手と合わない」と把握できれば、事前に対応策を考えられます。

これは単なる対人スキルではなく、ストレスの予防策にもつながります。

④:自己肯定感が高まる

自己理解が深まると、自分の特性や行動を「良し悪し」だけで判断しなくなります。

たとえば、内向的な自分を以前は「社交的でない」とマイナスに捉えていた人も、「集中力があり深く考えられる強み」として認識できるとった形です。

欠点と思っていた部分が、場面によっては強みに変わると知ることで、自分を受け入れやすくなるのです。

また、他人と比較して劣等感を持つ回数も減ります。

自分の基準で成長や成果を評価できるようになり、無理に他人のペースに合わせる必要がなくなるでしょう。

結果として、日々の満足感や幸福感も高まります。

⑤:成長の方向性が見える

自己理解は、現状と理想像のギャップを明確にします。

自分の苦手分野が分かれば、その課題に合った練習や経験を積む計画が立てられます。

闇雲に努力するよりも、必要なスキルや経験に的を絞れるため、効率的に成長できるのです。

さらに、成長の過程で自分の変化を実感しやすくなります。

定期的に自己分析を繰り返すことで、「半年前よりも成長した」と、小さな進歩も可視化できるでしょう。

この積み重ねが、長期的なモチベーションの維持につながります。

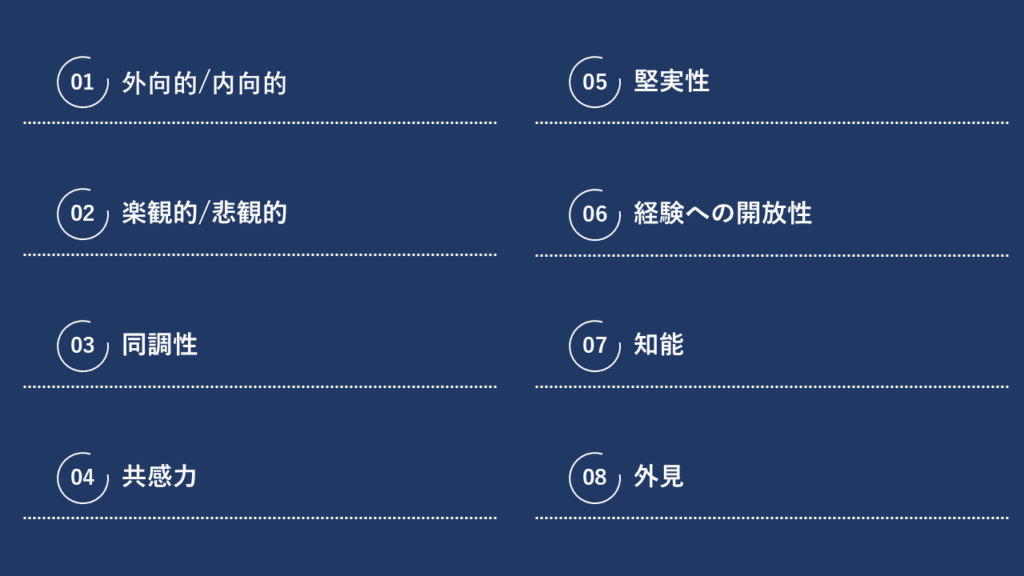

「自分」を構成する8つの要素

では自分自身を理解するためにはどうすればよいのでしょうか?

そのためには自分がどのような要素で構成されるのかを理解する必要があります。

これが分かれば、「自分がどのような人間なのか」という自己理解につながるはずです。

さっそく、「自分」を構成する8つの要素を見ていきます。

1つの要素だけでなく8つの要素が組み合わさっていることを理解しておきましょう。

「経験への開放性」?何だろう?

要素①:外向的か、内向的か

外向性と内向性は、人との関わり方です。

この要素は明るいか、暗いかを表しています。

外向的な人は、刺激に対して鈍感なため、覚醒度を上げようとして強い刺激を求めます。

- クラブで遊ぶ

- パーティで知らない人と知り合う

- バンジージャンプやスカイダイビングに挑戦する

これらは外向的なタイプの特徴です。

ここまで強い刺激を求めるのは、それだけ覚醒度が低いからで、覚醒度を最適レベルに引き上げるためにこれだけの刺激が必要となります。

一方、内向的な人は、刺激に対して敏感なため、覚醒度を下げようとして強い刺激を避けます。

- 図書館のような静かな空間を好む

- 人の集まるパーティを避ける

- 初めての人との会話に疲れる

このような特徴があります。

元々覚醒度が高いため、刺激を避けることで、覚醒度を最適レベルに押し戻しています。

要素②:楽観的か、悲観的か

この要素は精神的に安定しているか、神経質かを表しています。

私たちは常に、過去や未来についてシミュレーションをしています。

精神的に安定している人は、このシミュレーションが「楽観」の方向に傾いており、神経質な人は「悲観」の方向に傾いています。

人は基本的には楽観主義です。

多くの場合、恋愛や仕事など何であれ、「私は平均以上だ」と感じていますが、これは楽観的な人の方うまくいくためです。

楽観的な人は健康で長生きし、悲観的な人は病気がちで短命という傾向もあります。

これだけ聞くと、悲観的なことに良い要素は無いようにも見えますが、そうとも言い切れません。

楽観的な人は他人に責任を転嫁する「自己中心的」な考え方であり、現実を自分に都合よく解釈しています。

一方、悲観的な人は自分で責任を引き受けようとする「利他主義者」であり、現実を正しく解釈しているとも言うことができ、課題に対して正確な答えを導き出すことができるのです。

要素③:同調性の強弱

この要素はみんなと一緒にやっていけるか、自分勝手かを表しています。

集団の中で質問を受けた時、自分は「Yes」と思っていたとしても、周りが全員「No」と言っていると、自分の意見を「No」に変えてしまう。

といった経験をしたことがある人も多いと思います。

これが「同調圧力」というものです。

同調性の強い人は組織に従順で、長いものに巻かれるタイプと言えます。

一方、同調性が低い人は組織に反抗し、はぐれ者になるタイプです。

多くの人は同調性が高いものです。

それは人が社会化された動物であるため、コミュニティに属していないと生きていくことができないことから当然であるともいえます。

要素④:共感力の高さ

この要素は相手に共感できるか、冷淡かを表しています。

共感力は、相手と感情を一致させる能力であり、映画やドラマを見て涙を流すように、相手の気持ちを自分に重ね合わせることができます。

共感力が高いと、他人の微妙な感情の変化を素早く察知し、その人と一緒に泣いたり笑ったりすることができます。

一方、共感力が低いと冷血であると思われてしまいますが、医師のように冷静な判断をしながら手術をする場合においては十分にメリットがあります。

また、一般的には女性の方が共感力は高く、男性の方が共感力は低いという男女差も発生するのが共感力の特徴です。

要素⑤:堅実性の度合い

この要素は信頼できるか、あてにならないかを表しています。

堅実性の高い人は、未来の自分を大切にし、堅実性の低い人は今の自分を大切にします。

これらはお金で表されることが多いです。

1年後に10,000円もらえると約束するか、今すぐ5,000円もらえるか選ぶとした際に、堅実性の高い人は「1年後の10,000円」をとり、堅実性の低い人は「今すぐの5,000円」を取ります。

この堅実性は、必ずしも生まれながら持ったものではなく、生まれ育った環境にも影響されます。

厳しい経済環境で育った人は堅実性が低くなってしまいがちです。

堅実性が低いと、

- 衝動的

- 不真面目

- いい加減

といったネガティブな印象を与えてしまいますが、革命家や芸術家として成功するタイプもいることが特徴です。

要素⑥:経験への開放性

この要素は面白いか、つまらないかを表しています。

経験への開放性が高いと、普通の人では思いつかないようなアイデアが思い浮かぶなど、想像力が豊かです。

作家や芸術家に多いのがそのタイプです。

一方、経験への開放性が低いとそういった想像力は働きにくく、ユニークなアイデアは思い浮かびにくい特徴があります。

行政書士や裁判官のように、一切の比喩を使わず、誰もが理解できる文章を作成できるタイプです。

この経験への開放性は、美や芸術といった文化的な部分に関係している要素となります。

お堅い人なのか、ユニークな創造性がある人なのか、ってことだね!

要素⑦:知性のタイプ

この要素は賢いか、そうでないかを表しています。

この世は知的社会なため、知的であるということは「私」という人間に大きな影響力を与えます。

男女差をみると、男性は数学や論理的知能といった、空間把握能力に優れています。

一方、女性は言語的能力に優れている。

といった特徴があります。

要素⑧:外見の印象

この要素は魅力的か、そうでないかを表しています。

その名の通り外見がどうかなので、「私」という人間に与える影響は大きいです。

顔立ちが良いと

- 好意的な扱いを受ける

- 人に好かれやすい

- 優秀だとみなされやすい

といった研究結果もあります。

特に思春期以降の若者にとっては大きな影響を与えます。

また、外見は内面の自信にもつながるため、意識的に整えることで自己肯定感を高める効果もあります。

以上8つの要素です。

ここまで、「私」を構成する8つの要素をお伝えしてきましたが、「私」はそれぞれの要素の組み合わせであり、多くの場合は平均に寄ってきます。

「やや外向的だが、やや悲観的」のように、すべての要素が極端な特徴として表れるわけではない点にも注意するようにしましょう。

自己理解した結果を活かす方法

以上ここまで、8つの要素を紹介してきました。

ではここで理解したことを具体的にどのように活かせばよいのでしょうか。

最期に自己理解の活かし方を紹介します。

①:仕事選び・キャリア設計への応用

8つの要素で自分の特性を把握すると、キャリア選択の精度が上がります。

たとえば、外向的で経験への開放性が高い人は、新規開拓営業や海外事業のように人との出会いと変化の多い環境に適性があります。

逆に、内向的で堅実性が高い人は、経理・法務・研究開発など集中力と継続性が求められる職種に向きます。

これは単なる性格診断ではなく、自分の特性を「適職の条件」として具体化する作業です。

長期的なキャリア設計においても、自分の特性に合った業界・職種を選ぶことができるので、モチベーションを保ちつつ成長を続けましょう。

今回の自己理解を参考に「新たなキャリアを目指したい」という方には、転職をすることも一つの方法です。

↓の記事で転職活動の進め方を紹介しているのでぜひ参考にしてください。

②:人間関係改善への応用

自己理解は、人間関係における摩擦を減らすことにもつながります。

職場では、チームメンバーの特性と自分の特性を照らし合わせて役割分担をすると効果的です。

堅実性が高い人は計画やスケジュール管理、開放性が高い人は新しい施策や改善提案を担当するなど、強みを活かしたチーム編成が可能です。

こうした調整は、成果を高めるだけでなく、互いの信頼感を深める結果にもつながります。

さらに、自分が楽観的で相手が悲観的な場合、先にリスクを整理して伝えることで、相手の不安を軽減できます。

自己理解は「自分のため」だけでなく「相手のため」にも活かせる力と理解しておきましょう。

もし今、人間関係で悩み転職を考えているのであれば、↓の記事で転職をすべきか判断するポイントを紹介しています。

人間関係が上手くいかない方はぜひ参考にしてください。

③:日常の意思決定への応用

8つの要素は、日常生活のあらゆる場面で意思決定の助けになります。

- 休日の過ごし方

- 結婚相手

- 一生を暮らす場所

全てが自己理解によって最適化されます。

こうして自分に合った選択を続けることで、日々の満足度や充実感が高まります。

年齢や経験によって特性は変化するため、定期的に見直すことでその時々に合った意思決定が可能です。

都度、自己理解を繰り返し、いつでも最適な意思決定ができるようにしておきましょう。

なお、判断や意思決定が苦手な人に向けて↓の記事で判断力を上げるポイントを紹介しています。

ぜひ参考にしてください。

まとめ

本日は、「自分がわからない…」と感じている方に、8つの要素から「本当の自分」を理解し、判断や行動の軸を見つける自己理解方法を紹介しました。

- 外向的/内向的…明るいか、暗いか

- 楽観的/悲観的…精神的に安定しているか、神経質か

- 同調性…みんなと一緒にやっていけるか、自分勝手か

- 共感力…相手に共感できるか、冷淡か

- 堅実性…信頼できるか、あてにならないか

- 経験への開放性…面白いか、つまらないか

- 知能…賢いか、そうでないか

- 外見…魅力的か、そうでないか

「自分を構成する8つの要素」は、あなたの性格や価値観を多角的に映し出します。

これを理解しておくことは、仕事・人間関係・日常生活のあらゆる場面での判断や行動を、自分らしい形に整えるのです。

自己理解を繰り返すことで後悔の少ない人生を過ごしてください。

以上、タカヒデでした。