成果が出ない原因は課題設定ミス?正しい問題発見の3つのフレームワークを紹介

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、課題設定ミスが原因で成果が出ない方に、As-Is/To-Be、ロジックツリー、重要度マトリクスの3つのフレームを使い、正しい問題発見の方法を解説します。

- 仕事や業務を効率的にすすめたい

- 日々業務に追われ時間がとれない

- 物事の課題の本質を見つけることが苦手だ

はじめに

「なかなか売り上げが上がらない…」

ビジネスの現場では、「一生懸命取り組んでいるのに成果が出ない」という場面が少なくありません。

その原因の多くは、努力の方向性を誤っていることにあります。

正しく課題を発見できていないと、いくら対策を打っても本質的な改善にはつながりません。

逆に言えば、課題発見の精度を高めることこそが、生産性を上げ、成長を実現するための出発点となるのです。

本記事では、課題・問題を発見する必要性を解説した上で、典型的な失敗パターンと、実務に役立つフレームワークを紹介します。

この記事を読み終わった後には、自分の業務「正しい課題を見つけ、解決につなげる」具体的な方法を理解できるので、ぜひ最後まで読んでください。

課題・問題を発見する必要性とは?

そもそも、課題・問題はなぜ見つける必要があるのでしょうか?

この章では、その必要性を5つの観点から掘り下げていきます。

理由①:解決のスタート地点を間違えないため

課題を誤って捉えると、解決策を打っても解決しません。

例えば「売上が伸びない原因=広告不足」と仮定して予算を増やしても、「実際の要因=リピート率低下」だった場合、期待した成果は得られません。

このような課題を正しく発見することは、問題解決のスタート地点を誤らないために必要です。

「原因に合った解決策」を打たなければ、効果を得ることはできません。

課題を適切に特定することで、限られたリソースを無駄にせず成果に直結させることができます。

理由②:優先順位をつけ、リソースを集中できる

やるべきことは山ほどあっても、人や時間、予算には限りがあります。

課題を発見することは、「何をやらないか」を決める作業でもあります。

プロジェクトで10個の問題が見つかっても、すべてを同時に対応するためには膨大なリソースが必要です。

逆に、本質的な課題を見極めることができれば、そこにリソースを集中でき、短期間で目に見える成果を得やすくなります。

課題発見は選択と集中を実現する手段ともいえるでしょう。

理由③:長期的な成長や競争力につながる

課題を発見する力は、短期的な改善だけでなく、長期的な競争力になります。

現状に満足し小さな問題を見過ごしてしまう組織は、やがて市場環境の変化に取り残されます。

一方、日常の小さな課題を拾い上げ、改善を積み重ねる組織は、変化への耐性を高めながら成長を続けられます。

個人のキャリアにおいても同じで、「今の仕事で何が改善できるか」を常に問い続ける姿勢が、学びやスキルの蓄積を生み、長期的な市場価値を押し上げていきます。

理由④:チームや組織の方向性を揃える

課題を明確にすることは、チーム全体の進むべき方向性を揃える役割を持ちます。

課題が曖昧だと、メンバーごとに違う解釈で行動し、結果として力が分散してしまいます。

「今解くべき課題」をメンバー全員で共有できれば、各人の取り組みがシナジーを生み、組織の成果が最大化されます。

担当者ごとに動きがバラバラで、異なる取り組みをしていれば、成果は出にくいものです。。

課題発見は共通言語をつくり、組織の足並みを揃える手段だと理解しましょう。

理由⑤:判断や意思決定の質を上げる

課題発見の過程では、現状把握や原因分析、あるべき姿の設定など、意思決定に必要な情報を整理することになります。

このプロセス自体が、判断の質を高めるトレーニングです。

感覚や思いつきだけで進めるのではなく、根拠を持った意思決定ができるようになります。

課題を正しく発見できれば、意思決定の精度が上がり、失敗リスクを大幅に減らすことができます。

課題設定がうまくいかないよくある失敗パターン

課題を設定すること自体は難しくありません。

しかし、実際の現場では多くの人が同じような失敗を繰り返しています。

その原因はどこにあるのでしょうか?

ここでは典型的な3つの失敗パターンを取り上げ、それぞれがなぜ成果を妨げるのかを考えていきます。

失敗①:目指すべき姿が抽象的すぎる

- 売上を上げたい

- 組織を良くしたい

こういった抽象的な目標は、一見すると前向きに見えますが、具体的な行動には結びつきません。

たとえば「売上を上げたい」というだけでは、広告を打つのか、価格を見直すのか、顧客体験を改善するのか、具体的な対策を判断できず、議論が空回りします。

理想像が抽象的だと、現状との差分も分からず、課題の定義があいまいになってしまうのです。

数字や根拠を基にした具体的な姿を描くことで、解決策を検討しやすくなります。

失敗②:原因が深堀り出来ていない

表面的な原因だけを見て判断してしまうのも典型的な失敗パターンです。

「売り上げが減ったのは既存顧客の来店頻度が減ったため」これだけでは、なぜ来店頻度が減ったのかが分かりません。

売り上げを取り戻すために、どのような対策を打てばよいか分からないのです。

真の課題を発見するには「なぜ?」を繰り返して原因を掘り下げることが欠かせません。

「売り上げが減った」→「既存顧客の来店頻度が減ったため」→「人気メニューの味が変わったため」→「原価を抑えるために材料を変えたため」といった具体的な要因に分解できるようになります。

原因を深掘りしないまま課題を設定すると、対策が場当たり的になり、結局同じ問題が繰り返されることになるため注意が必要です。

失敗③:課題の優先順位がついていない

課題をたくさん列挙すること自体は悪くありませんが、優先順位をつけないままでは力が分散し、どの課題も中途半端に終わってしまいます。

組織でも個人でも、時間やリソースはも限られており、同時にすべての問題を解決することはできません。

そのような場合に、優先順位を決めることで「今取り組むべきはどれか」を明確にし、集中投資が可能になります。

組織の規模が小さいほど、優先順位を決めなければ効率的な対策を打つことはできないのです。

課題設定に効果的なフレームワーク

これらの必要性や、失敗パターンを踏まえ、課題設定に効果的なフレームワークを紹介します。

課題を正しく設定するためには、感覚や思いつきに頼らず、体系的なフレームワークを使うことが有効です。

フレームワークを活用することで、現状を客観的に把握し、原因を整理し、解決すべき優先課題を選び出すプロセスが明確になります。

フレームワークは「考え方の型」であり、思考の抜け漏れを防ぎ、再現性のある課題発見を可能にすることができます。

特にビジネスの現場で使いやすく効果が高い3つの方法を見ていきましょう。

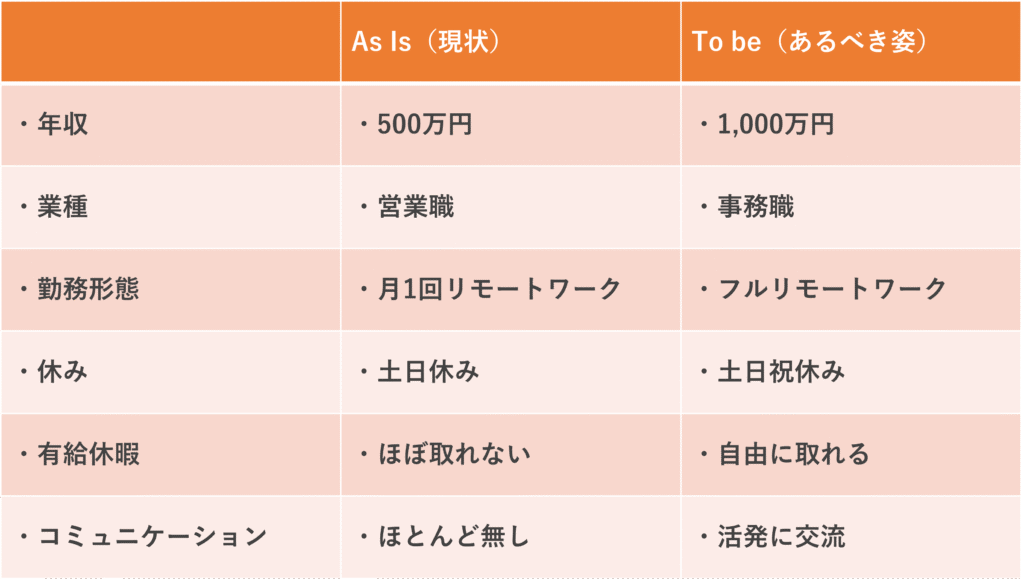

フレームワーク①:現状と理想を可視化する(As-Is / To-Be)

「As-Is / To-Be」は、現在の状態(As-Is)と理想の状態(To-Be)の差分を整理するフレームワークです。

課題はこの現状と理想のギャップから生まれるため、まずはこのギャップを整理し可視化することが重要です。

注意すべき点として、

- 自分が到達したい、あるべき理想の姿を言語化できているか

- 「現状を正確に理解し、何が問題であるかを把握できているか

という観点を意識して検討しましょう。

失敗しやすいのは、理想の姿を曖昧にしてしまうことです。

「もっと良くしたい」では現状との差が測れず、行動に落とせません。

理想を数値や期限で表すことで、初めて本当の課題が浮き彫りになります。

- あるべき理想の姿を描く

…自分の未来を創造し、ありたい姿を描く - 現状を整理する

…理想の姿に対し、現在どのような状況にあるのかを書き出す - ギャップを分析する

…理想と現状との間にあるギャップを分析する

実施例

■自分のキャリアを見直ししたい

これはビジネスだけではなくて自身のキャリアでも活用できるよ!

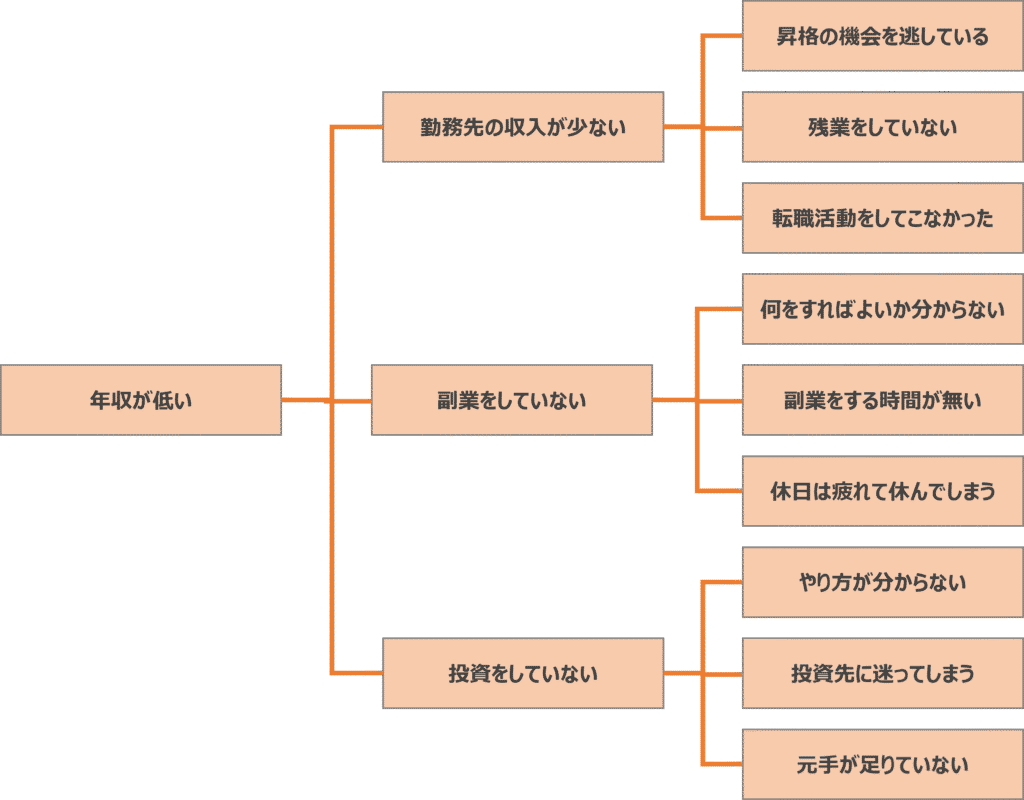

フレームワーク②:原因を徹底的に分解する(ロジックツリー)

ロジックツリーは、課題の原因を体系的に掘り下げるためのフレームワークです。

大きな問題を枝分かれさせることで、要因を漏れなく洗い出し、本質に迫ることができます。

このロジックツリーでは、下位の概念に向かうほど成功が具体化され、上位の概念に向かうほど要約されます。

注意点は、自分の視点や論点に偏りがなく、網羅的に情報を書き出す必要があることです。

このように、「漏れなくダブりなく」情報を整理するという考え方は「MECE」と呼ばれ、このロジックツリーを行う上で重要な考え方となってきます。

表面的な原因にとどまらず、具体的かつ解決可能な課題にたどり着ける点がこのフレームワークの良いところです。

- 問題を設定

…ロジックツリーの頂点となる問題を設定 - 主な原因を書き出す

…設定した問題に「なぜ?」と問いかけ、主な原因として考えられる要素を書き出す - 原因の細分化

…原因として書き出した要素にさらに「なぜ?」と問いかけ、各原因を細分化し掘り下げる - ツリーの整理

…情報を出し切ったら、「各要素のつながりが論理的であるか」「上位・下位の概念関係に間違いがないか」とチェックする

実施例

■年収アップのための要因分析

「なぜなぜ分析」などの深堀分析の際に使われるフレームワークだね!

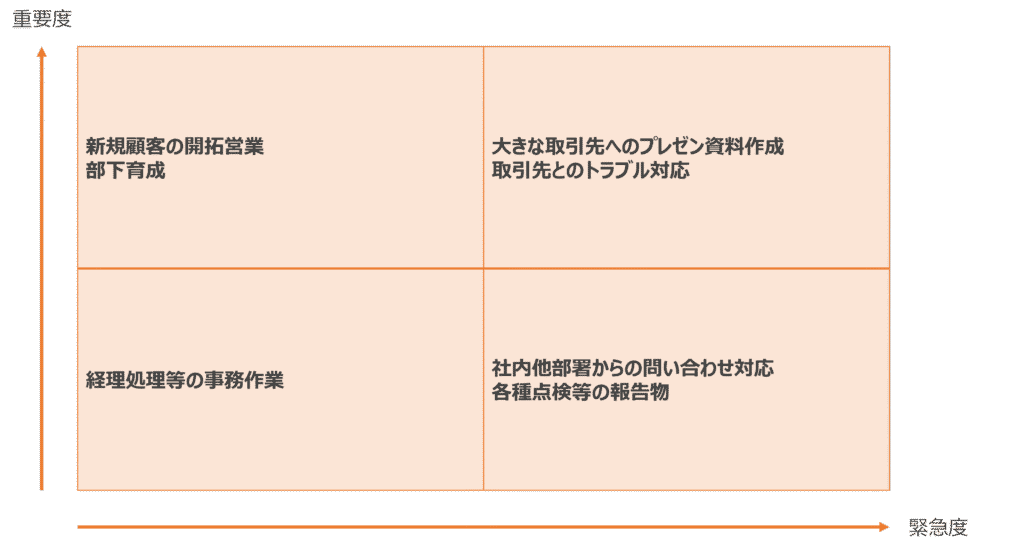

フレームワーク③:行動を決める優先順位付け(緊急度×重要度マトリクス)

課題を発見し原因を分解した後に必要なのは、「どの課題から手を付けるか」を決めることです。

その判断を助けるのが「緊急度×重要度マトリクス」です。

このフレームでは、課題やタスクを「緊急か・緊急でないか」「重要か・重要でないか」の二軸で分類します。

このマトリクスでは目的に対する貢献度の高いものから着手する必要があります。

基本的には、「緊急度」「重要度」どちらも高いものを優先して着手し、「緊急度」「重要度」どちらも低いものは優先順位が下がります。

多くの人が失敗するのは、緊急性が高いが重要度の低い作業に振り回され、本当に成果を生む課題に時間を割けなくなることです。

マトリクスを活用すれば「重要だが緊急ではない領域」に計画的に取り組めるようになり、長期的な成果や競争力を確保できます。

- 課題をマトリクス上に配置

…「緊急度」「重要度」という4象限のマトリクスを作成し、課題を配置 - 優先順位を検討

…「緊急度」「重要度」の高さを参考にしながら検討する

実施例

■業務課題の優先順位付け

私もよく「緊急性が高いが重要度の低い作業」に振り回されてしまうので気を付けなきゃ…

実務での応用と失敗回避のコツ

フレームワークを学んだだけでは実務に活かせません。

大切なのは、実際の現場でどのように使い、どんな落とし穴を避けるかを理解することです。

以下では、フレームワークを実務に応用する際のポイントと、よくある失敗を防ぐためのコツを紹介します。

コツ①:3つのフレームワークを組み合わせて使う

それぞれのフレームワークは単独でも役立ちますが、組み合わせることで効果が大きくなります。

- 「As-Is / To-Be」で理想と現状の差を明確する

- そのギャップを「ロジックツリー」で掘り下げる

- 出てきた課題を「緊急度×重要度マトリクス」で整理して着手順を決める

これらを一連の流れとして実行すれば、課題設定から行動決定までをスムーズに進められることを意識しましょう。

コツ②:数値が伴わない理想を立てない

課題設定の段階で理想を数値化しなければ、課題が曖昧になってしまいます。

- 半年で売上を10%伸ばす

- 5年後には年収を100万円アップさせる

このように、数字を用いて具体化することが重要です。

数値化によって進捗も測定でき、課題が解決に近づいているかを客観的に判断できるようになります。

コツ③:ロジックツリーの深堀りが止まらない

ロジックツリーを作成していると、原因を深掘りしすぎてどこまで深掘りすればよいか分からなくなることがあります。

そんなときは「自分たちがコントロールできる範囲かどうか」を基準に区切りをつけましょう。

外部環境など自分で変えられない要因に行き着いたら、それ以上掘らず、改善可能な要素に注力することがポイントです。

コツ④:「緊急だけど重要でない業務」に振り回されない

日々の業務では「緊急だけど重要でない」課題に追われてしまいがちです。

- メール対応

- 突発的な依頼

これらがその典型的な例です。

これに時間を奪われると、本当に重要な課題に手が回らなくなります。

解決策は、スケジュールの中に「重要だが緊急でない」課題のための時間を意図的に確保することです。

忙しい中にも長期的な成果につながる活動を取ることにを意識しましょう。

その他の効果的なフレームワークを紹介

図で思考を整理する方法

市場を分析するフレームワーク

ビジネスアイデアを見つけるフレームワーク

ビジネスアイデアを整理し、収束させるフレームワーク

事業戦略立案に効果的なフレームワーク

まとめ

本日は、課題設定ミスが原因で成果が出ない方に、As-Is/To-Be、ロジックツリー、重要度マトリクスの3つのフレームを使い、正しい問題発見の方法を解説しました。

- 問題のあぶり出し:As is/To be

…現状(As is)とあるべき姿(To be)との間にあるギャップを可視化 - 問題の整理:ロジックツリー

…「全体」と「部分」を網羅的に整理 - 優先順位の決定:緊急度/重要度マトリクス

…物事の優先順位を「緊急度」「重要度」という2つの評価項目で整理

課題を正しく発見することは、問題解決の出発点であり、成果につながる行動を導くための重要なステップです。

本記事では、そのためのフレームワークとして、「As-Is / To-Be」「ロジックツリー」「緊急度×重要度マトリクス」の3つを紹介しました。

まずは実業務で活用し、自分に合ったやり方や使い方を見つけてみましょう。

以上、タカヒデでした。