ビジネスで使える!事業戦略立案に効果的なフレームワークを紹介

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、これからビジネスで戦略を検討する方に!事業戦略立案に効果的なフレームワークを紹介します。

- 事業の戦略を検討したい

- 会社の企画部門で活躍したい

- 新しい事業を始めようとしている

はじめに

ビジネスにおいて成果を上げるためには、やみくもに動くのではなく「戦略」をもって行動することが欠かせません。

しかし、「戦略を立てる」と聞くと、漠然としていてどこから着手すればよいか分からないという声も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、事業戦略立案に効果的なフレームワークを紹介していきます。

戦略思考を体系的に整理したい方、これから新規事業や施策を企画したい方は是非参考にしてください。

戦略立案とは

では具体的に戦略立案をする際にはどのように検討すればよいのでしょうか。

戦略立案は大きく分けて3つの流れで進めることが多いです。

- STEP①:戦略の方向性を考える

- STEP②:戦略の実現方法を考える

- STEP③:戦略の目標を設定する

そのポイントを整理していきましょう。

STEP①:戦略の方向性を考える

まず最初に行うべきは、「どの方向に向かうか」を決めることです。

これは事業や組織が進むべき大枠の道筋を描く作業です。

新しい市場を開拓すべきか、既存の市場を深掘りすべきか、価格で勝負するのか、ブランド価値で勝負するのか。

このような「戦うフィールド」と「戦い方」を選ぶことが、戦略の出発点になります。

市場や顧客の分析を通じて、自社がどこで強みを発揮できるかを明らかにし、勝てる方向性を定めていきましょう。

STEP②:戦略の実現方法を考える

方向性が定まったら、次に重要なのは「それをどう実現するか」という手段を具体化することです。

たとえば、新たな顧客層をターゲットに据える戦略を採るなら、その顧客にどのようにリーチし、どのような価値を届け、どのように収益化するかまでを設計する必要があります。

この段階では、「アイデア」だけでなく「実装方法」までを意識することがポイントです。

また、戦略は単独で動くものではなく、組織内の他の動きとも整合性をとる必要があります。

部門間の連携や、既存のプロセスとの兼ね合いも含めて、実現性の高い形へと落とし込んでいく作業です。

STEP③:戦略の目標を設定する

そして最後に重要なのが、「戦略をどう測るか」という視点です。

どれだけ優れた戦略でも、進捗や成果を測る仕組みがなければ、実行後の振り返りや改善につなげることができません。

売上や顧客数といった数値だけでなく、顧客満足度やサービスのリピート率といった指標も重要になってきます。

戦略が本当に意味あるものだったのかを検証するための「ものさし」を持つことが、次の打ち手につながっていくのです。

目標設定の際には、現実的で達成可能な範囲を見極めると同時に、組織にとってチャレンジングな内容も織り交ぜることが求められます。

そのバランスを取ることが、戦略を「机上の空論」に終わらせず、成功に導くことに繋がるのです。

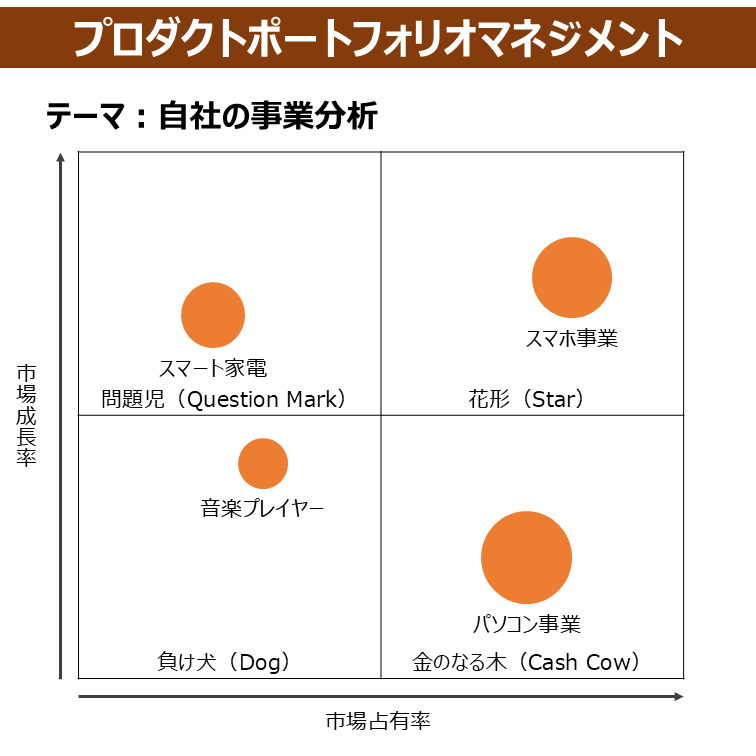

①:プロダクトポートフォリオマネジメント

プロダクトポートフォリオマネジメントとは?

まずは戦略方針を検討する際のフレームワークの紹介です。

プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)とは、複数の製品・サービスを「市場成長率」と「市場占有率」という2軸で分析し、自社の経営資源をどこに集中すべきかを判断する戦略フレームワークです。

以下の4つのカテゴリに分類し戦略を検討します。

- 花形(Star):高成長 × 高シェア

- 問題児(Question Mark):高成長 × 低シェア

- 金のなる木(Cash Cow):低成長 × 高シェア

- 負け犬(Dog):低成長 × 低シェア

事業のバランスや将来性を可視化することで、撤退・強化・維持などの戦略的意思決定をサポートします。

プロダクトポートフォリオマネジメントの使い方

●ステップ1:事業・製品を洗い出す

自社が展開しているすべての製品・サービス・事業をリストアップします。

●ステップ2:市場成長率と相対的市場占有率を調査

市場成長率(業界全体の成長性)と、自社の市場シェアが競合に対してどの程度かを数値化します。

●ステップ3:4象限のどこに位置するかを分類

ステップ1でリストアップした事業を花形・問題児・金のなる木・負け犬の4つのカテゴリに分類します。

●ステップ4:戦略を検討

象限ごとに、資源配分や撤退戦略を策定します。

プロダクトポートフォリオマネジメント作成時に注意すべきポイント

- 感覚ではなく定量データをもとに分類する

- 市場の定義を明確にする

- 時間の経過で分類は変化することを認識する

- 製品単位か、事業単位かの粒度を揃える

- 既存事業の整理・再評価をしたい時

- 人・モノ・金・時間などの経営資源配分を見直したい時

- 新規事業を検討する前に、既存事業の立ち位置を把握したい時

- 将来性のある事業に集中したい時

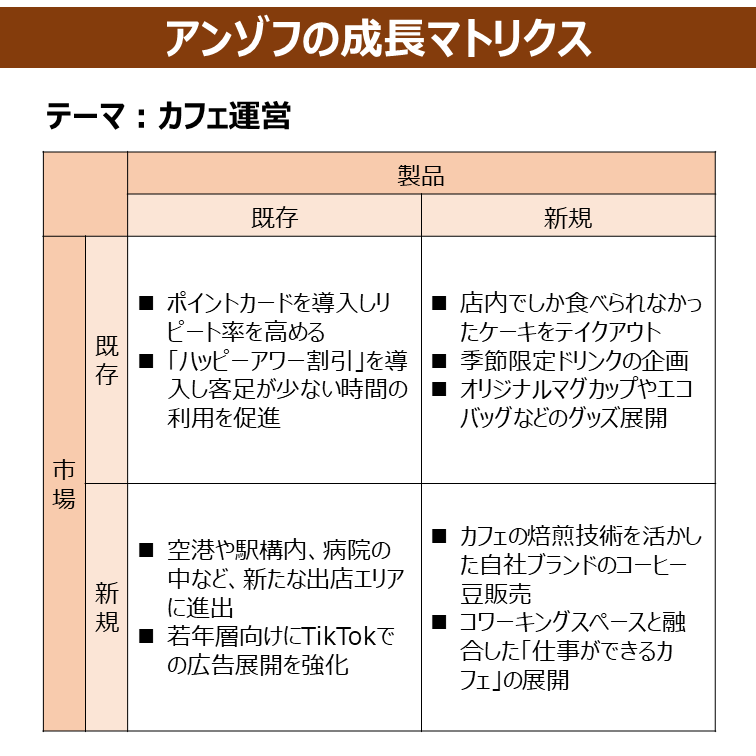

②:アンゾフの成長マトリクス

アンゾフの成長マトリクスとは?

こちらも戦略方針を検討する際のフレームワークの紹介です。

アンゾフの成長マトリクスとは、事業の成長戦略を「製品」と「市場」の2軸で整理するフレームワークです。

このマトリクスは、製品が「既存か新規か」、市場が「既存か新規か」という組み合わせから、企業が取るべき成長戦略を次の4つに分類します。

- 市場浸透(既存市場 × 既存製品)

- 製品開発(既存市場 × 新製品)

- 市場開拓(新市場 × 既存製品)

- 多角化(新市場 × 新製品)

この4象限をもとに、自社の現状やリスク許容度に応じた戦略方針を検討できます。

アンゾフの成長マトリクスの使い方

●ステップ1:現在の製品・サービスと市場を整理

自社の主力製品と、ターゲット市場をリストアップします。

●ステップ2:市場と製品の変化の可能性を検討

新たな市場展開や新製品投入の余地があるかどうかを見極めます。

●ステップ3:4象限に当てはめて戦略候補を明示

各製品・サービスについて、以下のどの戦略が適しているかを考えます。

- 市場浸透:既存顧客への販売強化

- 製品開発:新たな機能・バージョンの投入

- 市場開拓:新しい地域・セグメントへの進出

- 多角化:全く新しい市場と製品への参入

●ステップ4:成長戦略に優先順位をつける

事業リスクや投資インパクトを踏まえて、実行可能性が高いものから実施計画を立てましょう。

アンゾフの成長マトリクス作成時に注意すべきポイント

- 成長戦略ごとのリスクの高さを理解する

- 「市場」「製品」の定義を明確にする

- 競合の動きや外部環境も併せて考慮する

- 実行性を重視し各象限に無理に当てはめようとしない

- 新たな成長戦略を立てたい時

- 新規事業や新商品を検討している時

- 既存事業の拡大か新規展開か迷っている時

- 投資判断や中期経営計画の軸を整理したい時

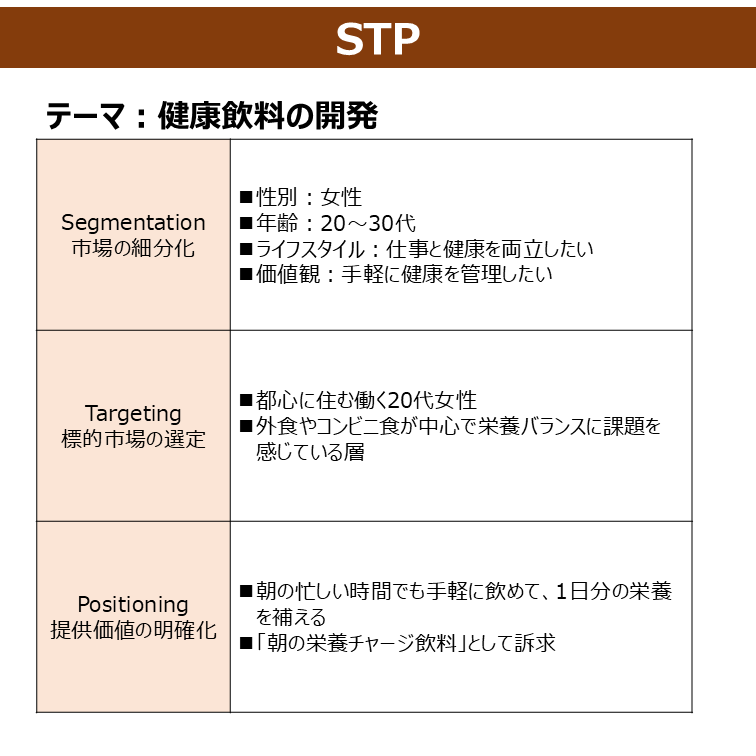

③:STP

STPとは?

こちらも戦略方針を検討する際のフレームワークの紹介です。

STPとは、マーケティング戦略を立案する際の基本フレームワークで、次の3つのステップで構成されます。

- Segmentation(セグメンテーション):市場を細分化する

- Targeting(ターゲティング):狙う顧客層を定める

- Positioning(ポジショニング):選ばれる理由を明確にする

顧客を理解し、自社の商品やサービスが誰に・なぜ選ばれるべきかを明確にすることで、効果的なマーケティング活動が実現できます。

STPの使い方

●ステップ1:セグメンテーション(市場の細分化)

市場を年齢、性別、地域、ライフスタイル、価値観などの観点から分けます。

●ステップ2:ターゲティング(標的市場の選定)

分けたセグメントの中から、市場規模、成長性、自社の強みとの適合性を踏まえ自社が最も価値を提供できそうな層を選びます。

●ステップ3:ポジショニング(提供価値の明確化)

競合との差別化ポイントを明確にし、「この商品は自分向けだ」と感じてもらえるような立ち位置を定めます。

STP作成時に注意すべきポイント

- データに基づいたセグメンテーションを行う

- 「選ばれやすい」層ではなく「選ばれる理由が明確な」層をターゲットに

- ポジショニングでは「他社との違い」が顧客に伝わる言葉であることが重要

- 自社の強み・ブランドとポジションが矛盾しないようにする

- 新商品・サービスの市場投入を検討している時

- 既存商品の売上が伸び悩んでいる時

- マーケティング戦略を根本から見直したい時

- 自社ブランドの立ち位置を明確にしたい時

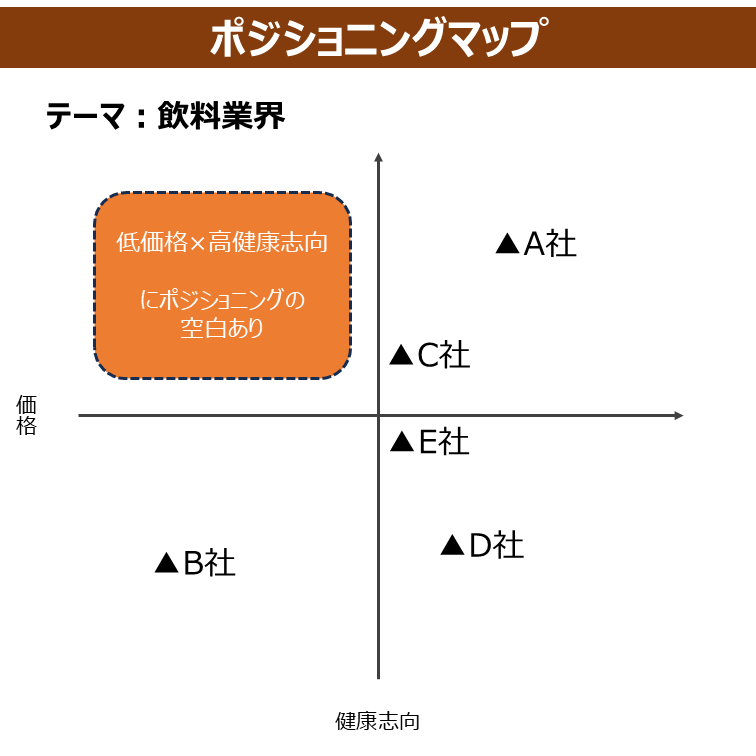

④:ポジショニングマップ

ポジショニングマップとは?

こちらも戦略方針を検討する際のフレームワークの紹介です。

ポジショニングマップとは、自社の商品・サービスが市場内でどのような立ち位置にあるかを「2つの評価軸」で視覚的に表現するフレームワークです。

横軸と縦軸に価格、品質、機能性、デザインなど、それぞれ異なる評価基準を設定し、競合と比較することで、差別化ポイントやブルーオーシャンを発見しやすくなります。

先ほど紹介したSTPの「ポジショニング」を具体的に示すツールとして有効です。

ポジショニングマップの使い方

●ステップ1:競合を含めた主要ブランド・商品を洗い出す

市場内の代表的な競合や、自社と比較されやすい製品をリストアップします。

●ステップ2:評価軸を2つ決める

価格×機能性、手軽さ×高級感、など自社や顧客にとって重要な価値を反映した軸を設定します。

●ステップ3:マップ上に各商品をプロット

主観・定量データ・アンケートなどを参考に、各ブランドがどこに位置するかをマッピングします。

●ステップ4:差別化ポイントや空白領域を確認

市場の中で、どこに競合が集中しているか、どこが手薄かを視覚的に把握します。

ポジショニングマップ作成時に注意すべきポイント

- 軸の選定は自社視点にならないよう注意し顧客の購買判断基準に基づけること

- 客観的なデータをできる限り活用する

- 評価軸は抽象的すぎないように

- プロット後に「戦略的な意図」を見出すことが重要

- 新商品の立ち位置を決めたい時

- 競合と自社の違いを明確にしたい時

- 市場の中で差別化戦略を立てたい時

- ブランディングや広告メッセージの方向性を決めたい時

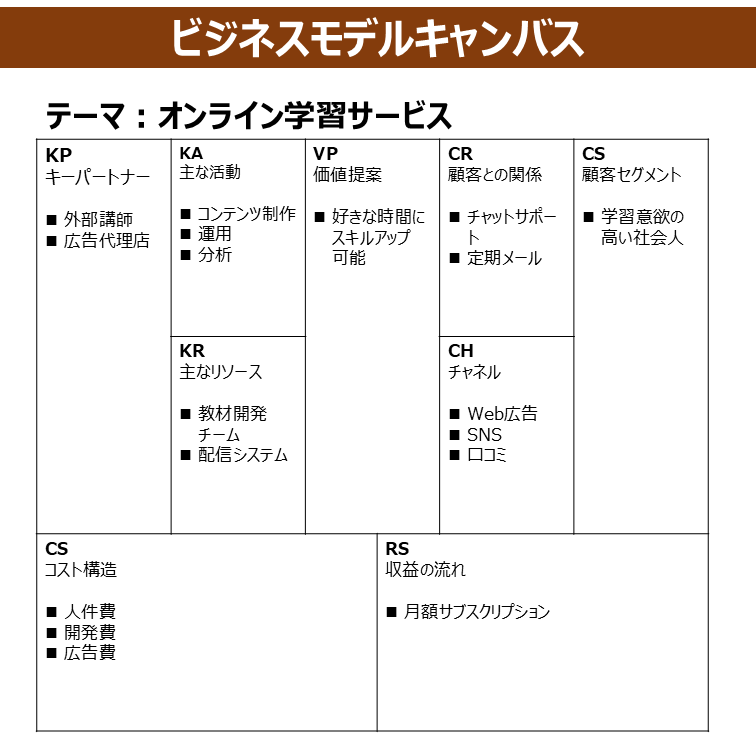

⑤:ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルキャンバスとは?

続けて、戦略を具体化する際のフレームワークの紹介です。

ビジネスモデルキャンバスとは、ビジネスの仕組み全体を「9つの要素」に分解して1枚のキャンバスにまとめるフレームワークです。

事業のアイデアを整理し、収益化の仕組みや強み・リスクを可視化することで、戦略の具体化と関係者間での共通認識を高めることができます。

9つの構成要素は以下の通りです。

- 顧客セグメント(CS)

- 価値提案(VP)

- チャネル(CH)

- 顧客との関係(CR)

- 収益の流れ(RS)

- リソース(KR)

- 主な活動(KA)

- パートナー(KP)

- コスト構造(CS)

ビジネスモデルキャンバスの使い方

●ステップ1:顧客視点の要素から整理する

まずは右側(顧客セグメント〜収益の流れ)から書き出します。

- 誰に何をどのように届けるのか

- どうやってお金が入ってくるのか

●ステップ2:提供側のリソースと活動を考える

次に左側(リソース〜コスト構造)を整理します。

- 価値を届けるために何が必要か

- どのようなコストがかかるか

●ステップ3:全体を見直し、論理的な整合性を確認する

全体のバランスが取れているか、過不足がないかを確認しながら調整します。

●ステップ4:関係者と共有し、議論する

キャンバスは思考の可視化ツールです。完成ではなく「議論の土台」として活用します。

ビジネスモデルキャンバス作成時に注意すべきポイント

- 1つ1つの項目は「短く具体的に」記載する

- 実現性と一貫性のある組み合わせにする

- 顧客視点を常に意識する

- 完璧を目指さず、仮説ベースで構わない

- 新規事業やスタートアップのビジネスモデルを整理したい時

- 既存事業の見直しをしたい時

- 社内外の関係者と共通認識を持ちたい時

- ビジネスアイデアを検証したい時

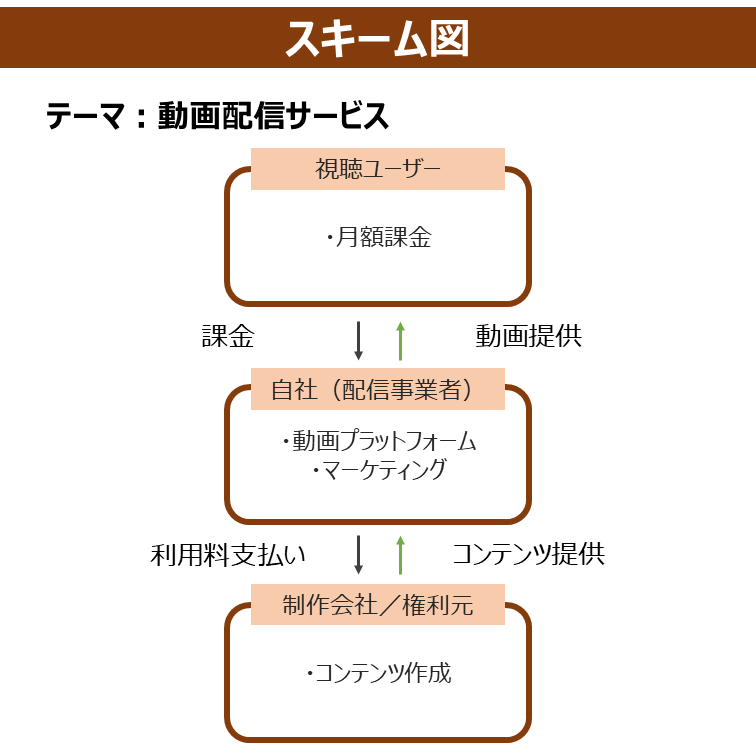

⑥:スキーム図

スキーム図とは?

こちらも戦略を具体化する際のフレームワークの紹介です。

スキーム図とは、ビジネスの流れ・仕組み・関係性を図解で表したもので、事業モデルやオペレーション、収益構造などの全体像を視覚的に整理する手法です。

特に、戦略立案の内容を具体的に落とし込むフェーズにおいて、社内外のステークホルダーとの共通理解を得るために役立ちます。

図によって「誰が」「何を」「どのように」「誰に」提供し、そこに「お金や情報」がどう流れるかを一目で把握できるのが特徴です。

スキーム図の使い方

●ステップ1:構成要素(登場人物・機能)を洗い出す

顧客・自社・外部パートナー・仕入先・プラットフォームなど、スキームに関わるすべての主体をリストアップします。

●ステップ2:関係性や流れを明確にする

各要素がどのように関わり合っているか、モノ・金・情報の流れを線でつなぎます。

流れの方向性や手段(オンライン・対面など)も明記すると効果的です。

●ステップ3:図に落とし込む

要素をアイコンやボックスで表現し、関係性を矢印で示します。

●ステップ4:関係者と共有し、修正・洗練させる

一度作って終わりではなく、現場の声や意見を反映しながら更新していきましょう。

スキーム図作成時に注意すべきポイント

- 複雑になりすぎないようにシンプルに

- 情報の流れと金銭の流れは分けて表現する

- 関係性が曖昧な部分は仮説のままにせず、関係者に確認する

- 図だけで完結するよう、注釈や凡例をつける

- ビジネスモデルや収益構造を可視化したいとき

- 新規事業の仕組みを関係者と共有したいとき

- 外部パートナーとの役割分担を整理したいとき

- 複数サービスの連携や統合の設計を行いたいとき

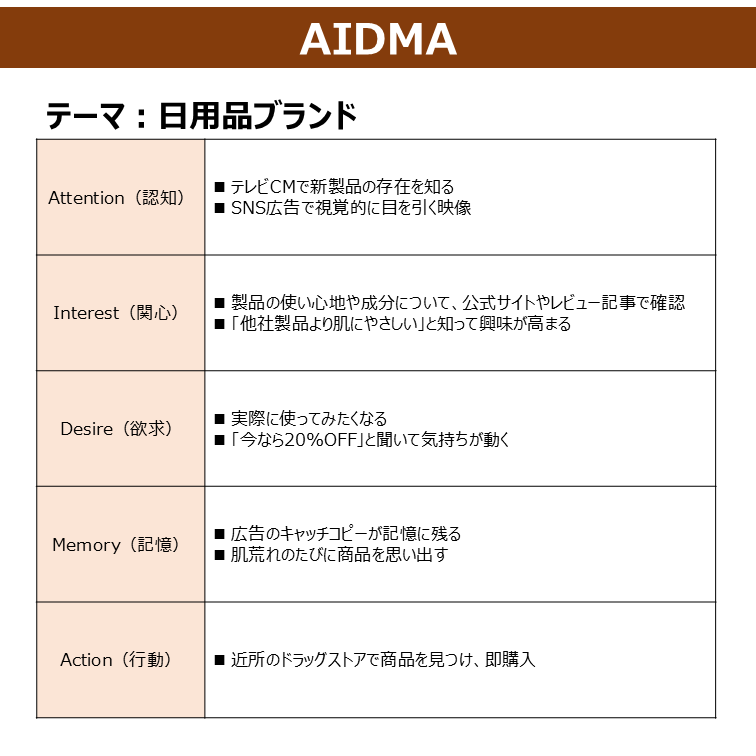

⑦:AIDMA

AIDMAとは?

こちらも戦略を具体化する際のフレームワークの紹介です。

AIDMAとは、消費者が商品を購入するまでの心理プロセスを段階的に表したマーケティングモデルです。

特にマス広告やリアル店舗など、オフライン中心の購買行動分析で活用されてきました。

AIDMAは、以下の5段階で構成されます:

- Attention(認知):商品やブランドの存在を知る

- Interest(関心):興味を持ち、もっと知りたいと感じる

- Desire(欲求):商品を欲しいと思い始める

- Memory(記憶):欲しいという気持ちを記憶に留める

- Action(行動):実際に購入する

広告・販促・販売戦略の設計において、この流れを意識することで、効果的に顧客を購買へと導くことができます。

AIDMAの使い方

●ステップ1:商品・サービスの訴求対象を明確にする

ターゲットとなる顧客像を定め、どのようにして注意を引くかを検討します。

●ステップ2:AIDMAの各ステップに対応する施策を設計

以下を参考に、各段階に合ったコミュニケーションを考えます。

- Attention(認知):テレビCM、SNS広告、街頭ポスターなどで認知を獲得

- Interest(関心):LPや比較サイト、口コミで情報を深掘り

- Desire(欲求):ベネフィット訴求、限定性、ストーリーテリング

- Memory(記憶):ブランドロゴ、キャッチコピー、リターゲティング広告

- Action(行動):購入ボタンの最適化、キャンペーン、導線設計

●ステップ3:ボトルネックを分析し、改善を図る

どの段階で離脱が多いのかを分析し、その部分の訴求やUXを強化します。

AIDMA作成時に注意すべきポイント

- すべての段階に一貫性のあるストーリーを持たせる

- ターゲットの認知レベルによって注力すべきステップは異なる

- Memory(記憶)は、比較検討される商品ジャンルで特に重要

- 広告・プロモーション戦略を立てるとき

- 店頭販促やポップアップ施策を検討するとき

- 購買行動の流れを可視化して改善したいとき

- ブランド認知から購入までを設計したいとき

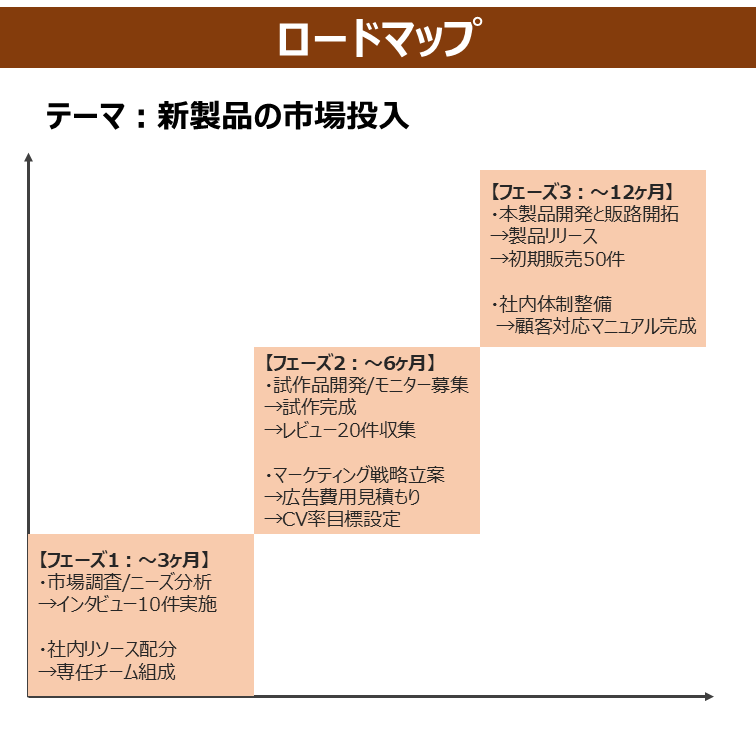

⑧:ロードマップ

ロードマップとは?

続けて戦略の目標を設定する際のフレームワークの紹介です。

ロードマップとは、目標達成までの道筋を「時間軸に沿って」可視化するフレームワークです。

製品開発や中長期の事業計画を立てる際に用いられ、今何をすべきか・次に何が必要かをチームで共有しながら実行に落とし込むことができます。

特に、戦略が策定されたあとに「いつ・何を・どの順で」行うかを具体化するフェーズで強い力を発揮します。

ロードマップの使い方

●ステップ1:戦略目標を明確にする

事業全体のゴールや売上目標、拡大戦略を定めます。

そのうえで1年、3年などの期間を設定します。

●ステップ2:達成に必要な要素を洗い出す

人材、資金、プロダクト、営業施策、マーケティングなどをリストアップし、各施策の優先順位をつけます。

●ステップ3:フェーズを区切る

短期、中期、長期などのフェーズに分け、期間ごとに取り組むべき内容を記載します。

●ステップ4:ガントチャート風に可視化する

各施策をタイムラインに配置し、同時進行・依存関係も整理します。

進捗確認のタイミングを設定するとなお良いです。

ロードマップ作成時に注意すべきポイント

- 理想だけを描かず、リソースの現実性を踏まえて構築する

- 進捗評価が曖昧にならないよう具体的な成果指標を併記する

- チームで合意形成を図り実行段階でのズレを減らす

- 定期的な見直しを前提に設計する

- 複数部署をまたぐ中期プロジェクトを推進したい時

- 社内で戦略方針は決まっているが、具体的な行動計画に落とし込めていない時

- スタートアップや新規事業で、限られたリソースを最大活用したい時

- 社外パートナーに計画を提示し、協力体制を築く必要がある時

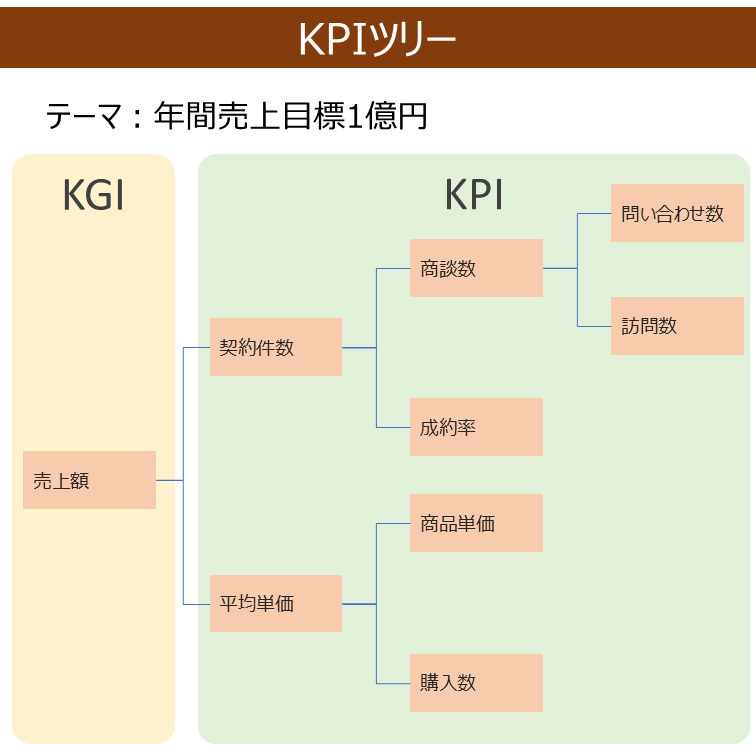

⑨:KPIツリー

KPIツリーとは?

こちらも戦略の目標を設定する際のフレームワークの紹介です。

KPI(重要業績評価指標)ツリーとは、企業やプロジェクトの最終的な目標(ゴール)を頂点に置き、その達成のために必要な要素(KPI)を階層的に分解・整理した図です。

目標を達成するために「何を測定すべきか」を明確にし、各部門や個人の業務とゴールを結びつける役割を果たします。

KPIツリーの使い方

●ステップ1:最上位のゴール(KGI)を設定する

売上高1億円、シェアNo.1獲得などの最終的な目標を設定します。

●ステップ2:KGIを達成するための主要KPIを定める

最終目標のKGIを達成するために必要な契約件数、単価、リピート率などの要素を主要KPIとして目標設定します。

●ステップ3:各KPIをさらに具体的なサブKPIに分解する

主要KPIをさらにブレイクダウンし、商談数、訪問数、問い合わせ件数などのサブKPIとして設定します。

●ステップ4:KPIと業務プロセスの紐づけを行う

実際の業務活動でコントロール可能な指標に落とし込みます。

●ステップ5:ツリー構造として図に整理する

図式化して、全体の関係性を一目で把握できるようにします。

KPIツリー作成時に注意すべきポイント

- KGIがあいまいだと全体が機能しないため、最初に明確にする

- 「因果関係」が論理的につながっているか検証する

- 指標は「測定可能」かつ「現場でコントロール可能」なものにする

- 部門間で重複や矛盾がないように調整する

- 定期的な見直しと更新を行うことで、環境変化に対応できる体制を整える

- 戦略目標を部門ごとにブレイクダウンしたい時

- メンバーが何に注力すべきか明確にしたい時

- 定量的なマネジメントを導入したい時

- 成果と日々の行動の関係性を可視化したい時

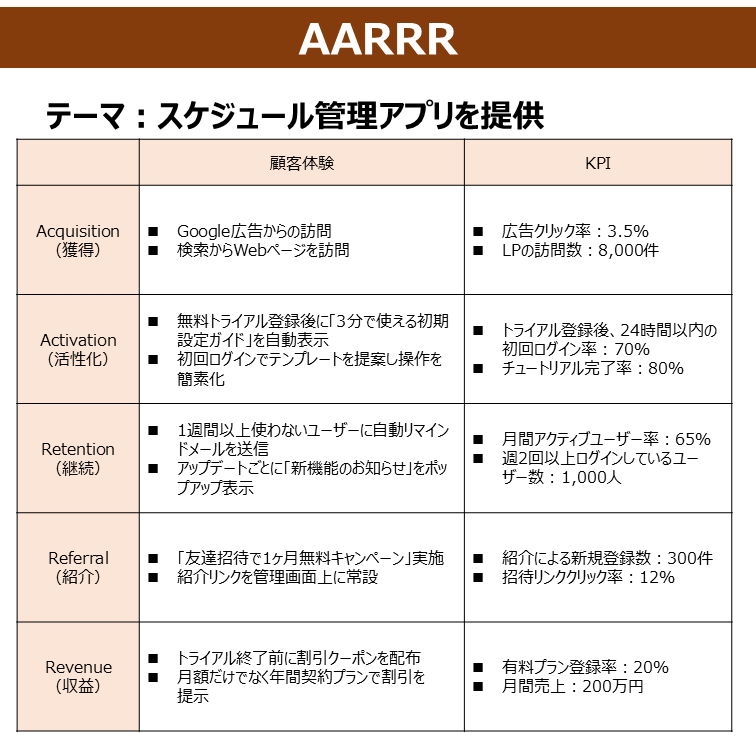

⑩:AARRR

AARRRとは?

こちらも戦略の目標を設定する際のフレームワークの紹介です。

AARRRとは、ユーザーの行動を5段階の指標で可視化・分析するフレームワークです。

それぞれの頭文字は以下を意味します:

- Acquisition(獲得):ユーザーをどうやって集めるか

- Activation(活性化):ユーザーが最初に価値を感じる体験

- Retention(継続):継続して利用してもらう

- Referral(紹介):ユーザーが他者に紹介する

- Revenue(収益):売上にどうつなげるか

このフレームワークを使うことで、プロダクトやサービスの成長を数値で追いかけやすくなります。

AARRRの使い方

●ステップ1:分析の範囲を決める

Webアプリやキャンペーンなど、分析する対象を決めます。

●ステップ2:5つの段階に沿って顧客体験を書き出す

AARRRの流れに沿って、具体的に顧客がどのような体験をするのか書き出します。

●ステップ3:5つの段階ごとにKPIを設定する

AARRRそれぞれに対し、流入数・初回利用率などの目標となるKPIを設定します。

●ステップ4:施策を打ち、効果検証を繰り返す

実際に施策を打ち、試行錯誤や効果検証を繰り返します。

AARRR作成時に注意すべきポイント

- それぞれの段階に明確な定義を持たせる

- 指標を設定するときは、数値で測定できるものにする

- 一度にすべて改善しようとせず、最もインパクトの大きい段階から着手する

- 定性情報も組み合わせてボトルネックの「背景」を把握する

- 新規事業やプロダクトの立ち上げ直後

- ユーザー行動のどこでつまずいているかを把握したいとき

- 収益化までのプロセスを明確にしたいとき

- グロースハック施策を設計・検証したいとき

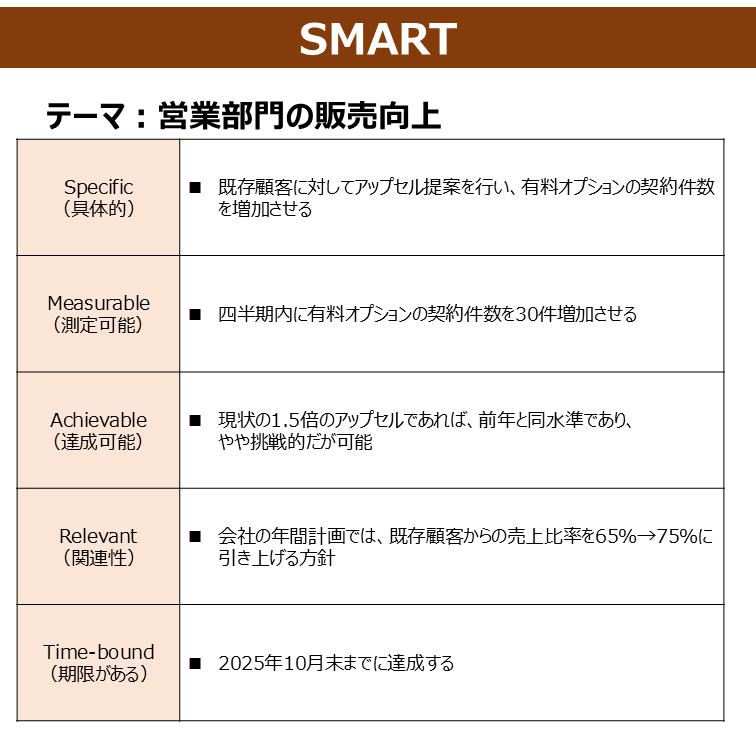

⑪:SMART

SMARTとは?

こちらも戦略の目標を設定する際のフレームワークの紹介です。

SMARTとは、目標設定を行う際のチェック基準の頭文字を取ったフレームワークです。

以下の5つの要素を満たすことで、実行性・明確性の高い目標設定が可能になります。

- S:Specific(具体的)

- M:Measurable(測定可能)

- A:Achievable(達成可能)

- R:Relevant(関連性)

- T:Time-bound(期限がある)

この5条件に沿って目標を設計することで、曖昧な願望ではなく、行動に落とし込める戦略的な目標設定が可能になります。

SMARTの使い方

●ステップ1:目標の草案を作成する

まずは、達成したい目標を自由に書き出します。

●ステップ2:SMARTの5要素に照らして確認する

草案をSMARTの観点で見直します。

- S:Specific(具体的)

目標は曖昧でなく、誰が見ても明確でわかりやすい内容であること。 - M:Measurable(測定可能)

達成度合いを数値や指標で確認できるようになっていること。 - A:Achievable(達成可能)

実現困難すぎず、現実的な手段で達成できるものであること。 - R:Relevant(関連性)

個人の目標や組織のビジョン・戦略と整合性が取れていること。 - T:Time-bound(期限がある)

いつまでに達成するのか、明確な締め切りが定められていること。

●ステップ3:必要に応じて修正する

曖昧だったり不明確な点を修正して、5要素を満たすようにします。

●ステップ4:チームや上司と共有する

1人だけの判断ではなく、関係者と共有して同意を得ることで、実行へのコミットが高まります。

SMART作成時に注意すべきポイント

- 最初から5条件を完璧に満たそうとしすぎない

- Achievable(達成可能)を重視し「少し頑張れば届く」レベルに設定

- 目標が本人の関心や組織の方向性とズレないようRelevant(関連性)を忘れない

- 年初や四半期の「個人の目標設定」を行う時

- プロジェクト開始時に「達成基準」を明確にしたい時

- チームのメンバーに「明確な指示」を出したい時

- 経営や管理職が「部門ごとのKPI」を設計したい時

まとめ

本日は、これからビジネスで戦略を検討する方に!事業戦略立案に効果的なフレームワークを紹介しました。

- プロダクトポートフォリオマネジメント

- アンゾフの成長マトリクス

- STP

- ポジショニングマップ

- ビジネスモデルキャンバス

- スキーム図

- AIDMA

- ロードマップ

- KPIツリー

- AARRR

- SMART

戦略立案とは、「どこに向かうか(方向性)」「どうやって実現するか(実行手段)」「いつ・どこまでやるのか(目標)」を段階的に考えることです。

これを感覚や経験だけで行うのではなく、体系的なフレームワークを活用することで、より抜け漏れのない、説得力ある戦略が構築できます。

ぜひこれらのフレームワークを使いこなし、より実践的な戦略立案力を磨いていってください。

以上、タカヒデでした。