考えがまとまらず迷走ばかり…図で思考を整理する4つの図解方法とは?

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、考えがまとまらず堂々巡りに悩んでいる方に!4つの図を使い、思考を整理する具体的な方法と注意点を紹介します。

- 思考を整理することが苦手

- 物事を深く考えることができない

- 新しいアイデアや考えを生み出したい

はじめに

「考えているつもりなのに結論が出ない」「頭の中が散らかって整理できない」

そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。

人は処理能力に限界があり、文章や頭の中だけで考えようとすると論点が迷走しがちです。

そこで有効なのが「図で考える」方法です。

図を使うことで情報の関係性や優先度が明確になり、考えが一気に整理されます。

本記事では、図を使わないと迷走してしまう理由、図で考えることのメリット、そして代表的な4つの図の活用法を解説します。

ぜひビジネスの実践時に取り入れてみてください。

図を使わないと考えが迷走してしまう理由

冒頭も少し触れましたが、そもそもなぜ図を使わないと考えが迷走してしまうのでしょうか?

頭の中だけで考えることはできないのでしょうか?

まずはその理由を見ていきましょう。

理由①:頭の中だけだと情報が処理しきれない

人間のワーキングメモリには限界があります。

一度に保持できる情報は7個程度とされ、複雑なテーマを文章や頭の中だけで扱おうとすると情報が抜け落ちたり順序が混乱してしまいます。

例えば、会議の課題を整理するときに、関係者、施策案、評価基準など多くの要素を同時に考えようとすると、結論にたどり着けず議論が停滞することがあるのもそのためです。

図を使わない場合、情報の過不足や優先度が曖昧になり、思考が堂々巡りに陥ってしまいます。

私は頭の中で考えることが苦手なので、いつも図示して考えているよ!

理由②:抽象と具体が混ざりやすい

考える過程においては、抽象的な話と具体的な施策が同じレベルで浮かびます。

これを頭の中や文章だけで扱うと、抽象と具体が混在し整理できません。

例えば、考える過程では「戦略の方向性」という抽象的な話と「広告を打つ」といった具体的な施策が現れることから混在してしまうのです。

図を用いないと階層構造が曖昧になり、議論が深まらず曖昧な結論に流れてしまいます。

理由③:全体像が見えず部分最適に走る

文章や頭の中の思考は局所的な情報に引っ張られがちです。

そのため全体の構造が見えず、一部の課題にこだわりすぎる傾向があります。

具体的には、「コスト削減」を議論するとき、印刷費削減にだけ注目してしまい、人件費や在庫管理の視点を見落としてしまうようなことです。

全体像を把握できないと、全体最適よりも部分最適に偏り、かえって成果が出ないという失敗につながる可能性があります。

理由④:前提や関係性があいまいになる

頭の中で「これは当然の前提」と思っていることでも、可視化しなければ他人に伝わりません。

さらに要素同士の関係性も曖昧になりやすく、「因果関係なのか、単なる並列なのか」が不明確になります。

図を使わないと関係性が不透明なまま議論が進み、結果的に判断を誤ることがあります。

理由⑤:発想が堂々巡りになる

アイデア出しを文章だけで行うと、同じことを繰り返し考えてしまう「堂々巡り」になることがあります。

既に出した案が頭の中で曖昧に残るため、新しい視点に切り替えにくいのです。

図にまとめて要素を外に出しておけば、「まだ埋まっていない領域」に意識が向き、堂々巡りから抜け出せます。

図で考えるメリット

では、具体的に図で考えることにはどのようなメリットがあるのでしょうか?

このメリットを知ることで、あなたも図で考えたくなるはずです。

メリット①:要点を抽出できる

図には「一枚に収める」という制約があります。

そのため余計な装飾や長い説明を削ぎ落とし、必然的に要点が明確になります。

例えば「売上増加要因」を整理するとき、細かい感覚的な言葉は省かれ、「客数」「単価」「購入頻度」といった本質的な要素だけが残るようなことです。

文章だけでは長くなってしまう論点も、図にすると一目で重要ポイントを理解できるのです。

メリット②:抜け漏れ・思い込みを防げる

図は空白を通じて「まだ検討していない部分」を見える化します。

マトリクス図では4象限すべてを埋めることが基本なので、未検討の領域が明確になります。

また他者に見せることで「その矢印は因果関係か?」「この軸は本当に適切か?」と質問され、思い込みを修正できるのも大きなメリットです。

図を描くことで、無意識の偏りや抜けを防ぎ、論点の網羅性を高められます。

メリット③:全体像を俯瞰できる

文章は線形的に進むため、全体の構造を把握しづらいですが、図なら一目で全体を俯瞰できます。

上位概念と下位要素の階層関係が明確になり、論理の一貫性が確認できることもメリットです。

フロー図を用いればプロセス全体の流れが俯瞰でき、どこに課題が潜んでいるのかを全体視点で把握できます。

全体を見渡すことで、部分にこだわらず戦略的な判断が可能になるのです。

メリット④:発想を広げられる

図は要素同士を組み合わせやすく、新しい発想を生む土台になります。

具体的にはマトリクス図で縦軸と横軸を変えてみると、新たな比較の視点を持てることがメリットです。

またループ図を描くと、強化サイクルや悪循環が可視化され、改善の着眼点が広がります。

図によって「既存要素の新しい組み合わせ」が促進されるため、アイデア発想の幅が広がりやすいのです。

メリット⑤:他者と共有・合意がしやすい

図は文章より直感的に理解できるため、他者とのコミュニケーションを円滑にします。

会議で図を提示すれば、共通認識をすぐに作ることができ、議論のスタート地点が揃いやすいのです。

例えばプロジェクトの課題整理をツリー図にして見せると、誰がどの課題を重視しているかが一目で伝わり、合意形成が加速します。

説明の効率化や誤解防止につながる点も大きなメリットです。

代表的な4つの図の活用法

では、メリットを把握したところで、具体的な図の紹介に移りましょう。

ここでは、代表的な4つの図を紹介します。

使ったことがある図も出てくるかと思いますが、ぜひ使った場面を思い出しながら読んでください。

この4つの図にこだわらずとも、頭を整理するために好きなように書いてみることが第一歩だよ!

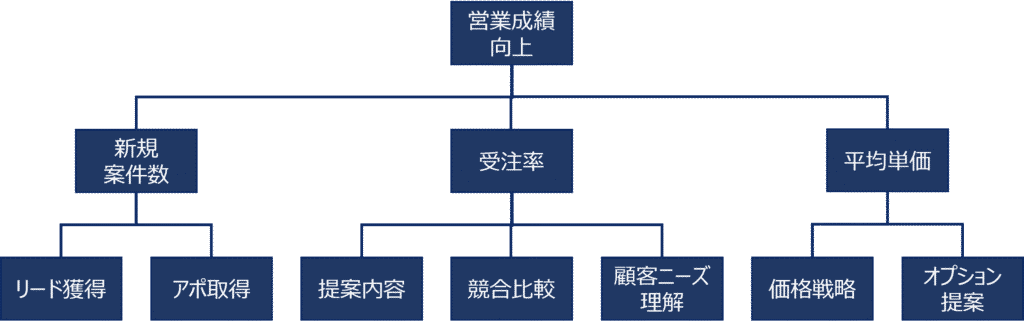

図①:ツリー図

一つ目は「ツリー図」です。

使いどころ

ツリー図は「物事を階層的に分解する」際に最も役立つ図です。

大きなテーマを枝分かれさせていくことで、全体像と部分の関係が明確になります。

特に問題の原因分析や課題の要素分解に有効で、MECE(漏れなく・ダブりなく)整理するのに適しています。

漠然とした課題を具体的に落とし込むときに力を発揮する図です。

作り方のステップ

- 最上位に「解決したいテーマ」や「結論」を置きます。

- それを左右に枝分かれさせながら要素を分解していきます。同じ階層では粒度を揃えること。

- 分解が進んだら、各末端要素に対して具体的なアクションや施策を関連づける

具体例

■テーマ:営業成績を上げたい

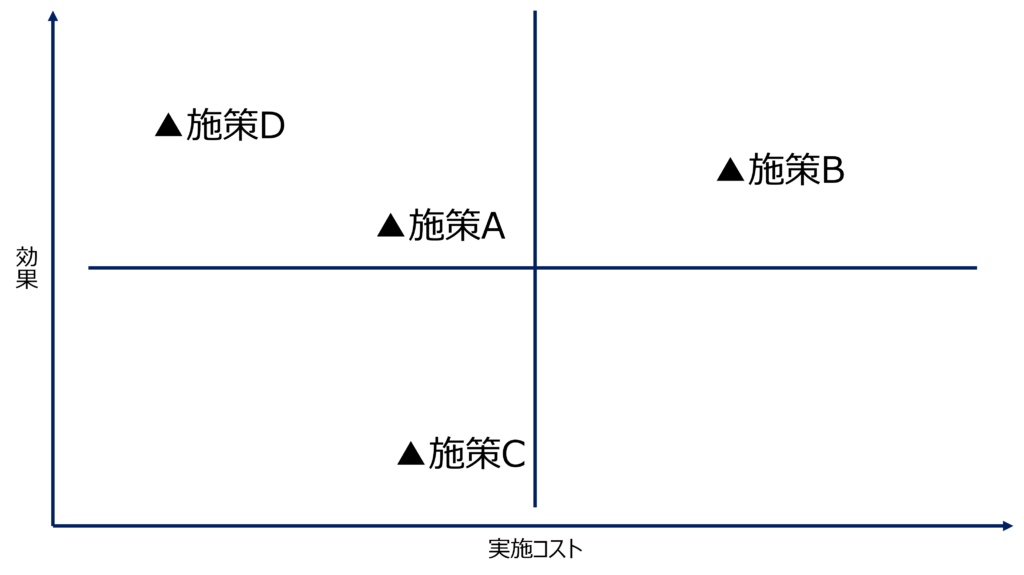

図②:マトリクス図

二つ目は「マトリクス図」です。

使いどころ

マトリクス図は、二つの軸を設定し、要素を四つの象限に配置することで比較・分析する図です。

選択肢の優先順位を決めたいときや、課題を分類したいときに非常に効果的です。

例えば「効果」と「コスト」という二軸を設定すれば、施策を「高効果・低コスト」「高効果・高コスト」などに分けて整理できます。

短時間で判断を下す必要がある場面や、チームで選択肢を共有したいときに力を発揮します。

意思決定をシンプルにする図です。

作り方のステップ

- 目的に応じて適切な二軸を決めます。(「緊急度×重要度」「効果×コスト」など)

- 対象となる施策や課題を四つの象限に当てはめていきます。

- マトリクス図を見て効果的な施策や対応を検討します。

具体例

■テーマ:改善施策の検討

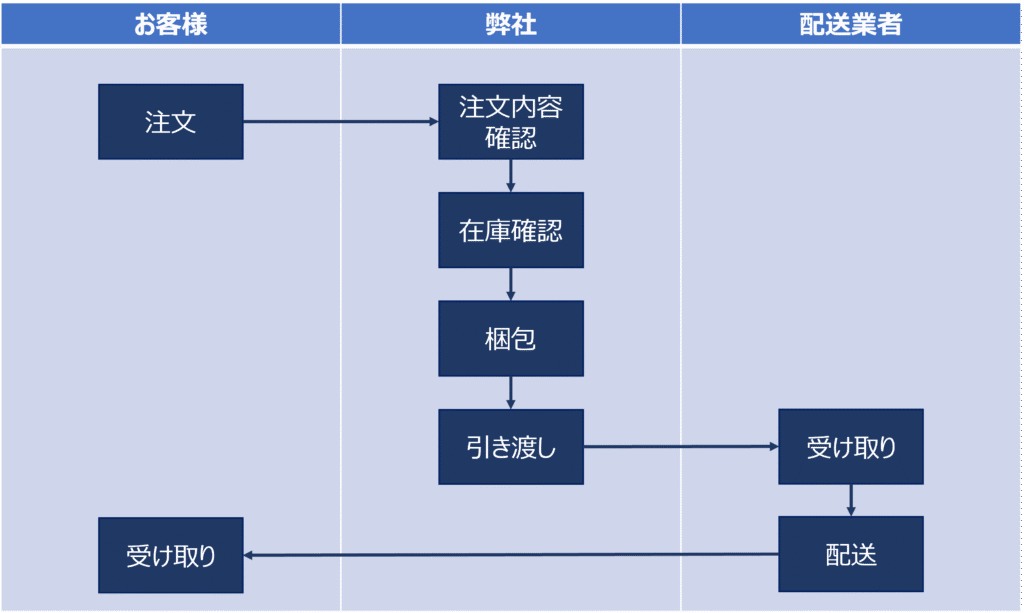

図③:フロー図

三つ目は「フロー図」です。

使いどころ

フロー図は、物事の手順やプロセスを時系列や因果関係に沿って整理するための図です。

業務フローや作業工程を見える化することで、どこに無駄やボトルネックがあるのかを発見しやすくなります。

特にプロジェクトの進行手順や、サービス提供の流れを把握したいときに有効です。

文章で説明すると複雑になるプロセスも、図にすれば一目で流れを理解できます。

業務改善や効率化の場面で必須の思考ツールといえるでしょう。

作り方のステップ

- スタート地点とゴールを明確にします。

- 間にある工程や処理を順番に並べ、矢印でつないでいきます。

- 判断が必要な箇所はひし形などで示すとわかりやすくなります。

- 工程間で情報や物がどのように移動しているかをチェックし、無駄な動きがないか確認します。

具体例

■テーマ:新規顧客から注文を受けて商品を発送するまで

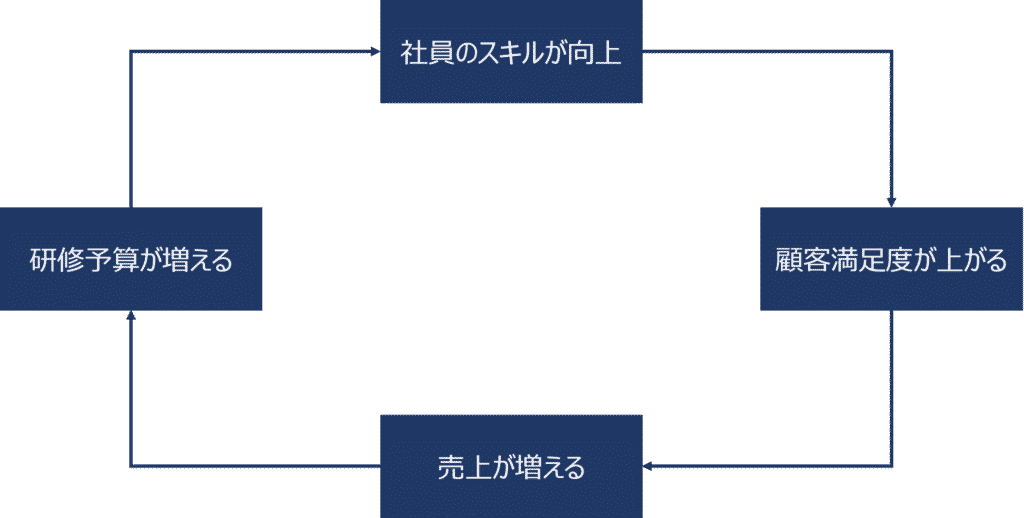

図④:ループ図

四つ目は「ループ図」です。

使いどころ

ループ図は、物事の因果関係が循環している様子を表現する図です。

システム思考や組織開発でよく使われ、改善のサイクルや悪循環を発見するのに役立ちます。

具体的には、「顧客満足度が高まると口コミが増え、口コミが増えると新規顧客が増え、さらに満足度が高まる」といった好循環を表すことができます。

複雑な因果関係を理解するための強力なツールです。

作り方のステップ

- 対象となる要素を洗い出します

- それらの間にどんな因果関係があるかを矢印でつなぎます。

- つながりの中でループが発生している箇所を探します。

- そのループを望ましい方向へ強化する施策や、悪循環を断ち切る施策を考えていきます。

具体例

■テーマ:人材育成による効果

図で考える際に効率的はフレームワークとは?

ここまで具体的な図を紹介してきました。

これらの図は、「フレームワーク」という形で、より考えをまとめる際に効率的に活用することができます。

タイミングや用途に応じて効果的なフレームワークは異なります。

↓の記事でそれぞれ効率的に考えることができるフレームワークをまとめています。

全てが図を用いるものではありませんが、ぜひ参考にしてください。

■問題・課題を見つけるフレームワーク

■市場を分析するフレームワーク

■ビジネスアイデアを見つけるフレームワーク

■アイデアを整理し収束させるフレームワーク

■事業戦略立案に効果的なフレームワーク

図で考えるときの主な注意点

では最後に図で考えるときの注意点を紹介します。

図で考えるという効果的なモノですが、使い方を間違えてしまうと、最大限の効果を発揮できません。

ぜひ注意点を意識しながら活用してください。

注意点①:粒度をそろえる

ツリー図などで要素を分解するときに、同じ階層の粒度がバラバラだと混乱を招きます。

例えば「売上を伸ばす」というテーマで「広告施策」と「SNS投稿数」と「ブランドイメージ強化」を並べてしまうと、具体度と抽象度が混ざり合って比較できなくなります。

粒度をそろえるコツは「名詞の種類をそろえる」ことです。

戦略レベルなら「チャネル」「顧客層」「商品群」といった大項目、施策レベルなら「広告出稿」「キャンペーン設計」「営業訪問」といった行動に統一します。

同じ階層を横並びにしたときに違和感がないかを確認することを意識しましょう。

注意点②:因果と関連を混同しない

特にループ図やフロー図では「因果」と「関連」の違いを誤ると誤解を招きます。

例えば「売上が増えると広告費が増える」と「広告費を増やすと売上が増える」は矢印の向きが逆で意味も異なります。

関連性があるからといって因果と断定するのは危険で、誤った結論にたどり着くリスクがあります。

因果関係を整理する際には「先に起こるのはどちらか」「必ず起きるかどうか」「第三の要因はないか」を問い直すことが重要です。

図は論理の視覚化ですが、正確さが担保されなければ誤解が拡大してしまうため注意しましょう。

注意点③:図をきれいに描こうとしすぎない

図を作るとき、多くの人が「見た目を整えなければ」と考えて時間をかけすぎてしまいます。

しかし目的は「思考を整理すること」であり、最初から完璧な図を描く必要はありません。

むしろラフスケッチの方がアイデアを素早く出せます。

会議中にホワイトボードへ簡単なツリー図を描くだけでも十分機能します。

重要なのは内容の正確さや構造であり、美しさは二の次です。

きれいに整える作業は、全体の整理が終わった後に必要な範囲で行う程度に留めましょう。

注意点④:一度に詰め込みすぎない

図に要素を入れすぎると、かえって見づらくなり本末転倒です。

A4用紙1枚、もしくはホワイトボード1面に収まる範囲を目安にしましょう。

もし情報が多い場合は、目的ごとに図を分けて描くのが効果的です。

「1テーマ1図」を意識すると、図を描く目的が明確になります。

無理に盛り込みすぎないように注意しましょう。

まとめ

本日は、考えがまとまらず堂々巡りに悩んでいる方に!4つの図を使い、思考を整理する具体的な方法と注意点を紹介しました。

- ツリー図:物事を階層的に分解する

- マトリクス図:二つの軸を設定し、要素を四つの象限に配置する

- フロー図:物事の手順やプロセスを時系列や因果関係に沿って整理する

- ループ図:物事の因果関係が循環している様子を表現する

図を使わなければ、情報が頭の中で混線し、全体像を見失うなどの迷走が起きやすくなります。

一方、図を活用すれば要点が抽出され、抜け漏れを防ぎ、全体像を俯瞰しながら新しい発想を生みやすくなります。

図を描く習慣を持てば、思考はより整理され、意思決定のスピードと質が格段に向上するでしょう。

ぜひこれから積極的に活用してみてください。

以上、タカヒデでした。