課長はコスパが悪い?役職ごとのコスパを年収と残業時間から分析してみた

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、課長は本当にコスパが悪いのか?役職ごとの年収と残業時間を比較し、どのポジションが割に合うのかを分析し紹介します。

- 昇格の声がかかったものの、本当に昇格すべきか悩んでいる

- 将来のキャリアプランが見えず、自分がどこを目指したらよいか分からない

- 仕事とプライベートを充実させたコスパの良い働き方を目指したい

はじめに

「昇格の話をもらったけど、責任も増えるしどうしよう…」

社会人としてキャリアを積み重ねていくと、必ず意識するのが「昇進」と「役職」です。

「昇進=収入アップで良いこと」と考えがちですが、実際には年収と比例して責任や残業時間も増え、必ずしも割に合うとは限りません。

本記事では、一般社員から役員までの役職を整理し、年収や残業時間とを踏まえてコスパを分析します。

「どの役職がコスパ的に優れているのか」「昇進を断るという選択肢はあるのか」あなたのキャリアの判断をしやすくなるようサポートします。

そもそも役職とは?

役職とは、組織内での立場や責任範囲を示す呼称であり、業務の割り振りや人事評価に直結する重要な概念です。

日本企業では一般社員から始まり、主任や係長を経て課長、部長、役員といった流れでステップアップしていくのが一般的です。

役職が上がるにつれて、業務遂行よりも「管理」や「意思決定」が比重を増し、成果責任や人材育成など、仕事の質そのものが変化します。

役職は、給与や昇進の指標であると同時に、自分の働き方やキャリア戦略を大きく左右する存在なのです。

日本企業でよくある役職と求められる責任・役割

日本企業における典型的な役職の流れは、以下の通りです。

- 一般社員

- 主任/サブリーダー

- 係長/リーダー

- 課長代理/課長補佐

- 課長

- 次長

- 部長

- 本部長/事業部長

- 執行役員/役員

- 取締役/社長

- 専門職(エキスパート/フェロー等)

役職が上がるにつれて求められる責任は「自分の成果」から「組織全体の成果」へと広がります。

役職ごとに責任の幅と質が変化するため、給与や残業時間も比例して増えるのが一般的です。

ここでは、それぞれの役職における責任と役割を見ていきましょう。

①一般社員

- 平均年収:300~500万円

- 平均月残業時間:20~30時間

一般社員は、組織における基盤を支える存在です。

主な役割は上司や先輩の指示に従って業務を遂行することで、責任範囲は比較的限定的です。

残業代が支給されることが多いため、時間を使った分は給与に反映されやすいのも特徴です。

昇進前のポジションであるため精神的負荷も少なく、ワークライフバランスを取りやすいというメリットがあります。

一方で、裁量権が少ないため自分の意思で仕事を進めにくく、やりがいを感じにくいと考える人も少なくありません。

ただし、専門スキルを磨いたり資格取得を進めたりすることで、将来のキャリア形成に向けた準備期間として活かすことができます。

②主任/サブリーダー

- 平均年収:400~600万円

- 平均月残業時間:25~35時間

主任やサブリーダーは、一般社員と管理職の中間的な役割を担います。

主に小規模なチームや特定のプロジェクトを任され、後輩への指導や業務進行の調整を担当します。

昇進によって業務範囲は広がりますが、給与の伸び幅は限定的であることが多く、責任と報酬のバランスに不満を抱く人もいます。

特に「プレイングマネージャー」として自分の仕事をこなしながら部下のサポートをするケースが多く、業務負担が増えるのが現実です。

その一方で、リーダーシップを発揮する経験を積める貴重なポジションでもあり、管理職を目指す上での基礎を学ぶことができます。

自分のキャリアをマネジメント方向に進めたい人にとっては成長機会が多い役職ですが、コスパの観点では「責任に比べて報酬が物足りない」と感じやすい立場でもあります。

③係長/リーダー

- 平均年収:500~700万円

- 平均月残業時間:30~40時間

係長やリーダーは、現場のまとめ役としてチーム全体を動かす役職です。

主な役割は、業務進捗の管理、トラブル対応、そして部下の育成に関わることです。

係長は「プレイヤー+マネジメント」の両立が求められるため、現場での仕事を続けながら管理業務も担う二重負担が発生しやすいのが特徴です。

このあたりから、「責任は重いのに給与が大きく上がらない」「上司と部下の板挟みになりやすい」という声が見られ始めます。

ただし、ここでの経験が将来的に課長や部長へのステップアップにつながるため、キャリア形成の通過点として重要な意味を持ちます。

④課長代理/課長補佐

- 平均年収:550~750万円

- 平均月残業時間:35~45時間

課長代理や課長補佐は、課長の右腕としてチームを支える役職です。

主な役割は、課長の業務を部分的に担いながら、自身も現場の業務をこなすことにあります。

人員やプロジェクトの調整を任されることも多く、いわば「管理職の練習期間」といえる立場です。

ただし、役職手当や給与の上昇幅は大きくなく、係長/リーダーと大差はありません。

経営層との会議に同席したり、チーム全体のマネジメントを部分的に担ったりする機会が増えるため、キャリアアップを目指す人にとっては重要な経験の場です。

⑤課長

- 平均年収:600~900万円

- 平均月残業時間:40~50時間

課長は、部門や課のトップとしてチーム全体の成果責任を負う役職です。

部下の育成や評価、人材配置に加え、経営方針を現場に落とし込む役割を担います。

年収は600万〜900万円程度が目安ですが、残業時間は40〜50時間前後に達し、業務量も格段に増加します。

特に課長は「板挟みのポジション」と呼ばれることが多く、上層部からの要求と部下の事情の間で調整を強いられるケースが多いのが実情です。

「責任に対して給与が割に合わない」との声が目立つポジティブの代表例とも言えます。

課長クラスからは残業代が支給されない「管理監督者」として扱われる企業もあり、時間外労働が給与に反映されにくくなる点もコスパを下げる要因です。

一方で、課長経験は社内外で評価されやすく、転職市場では一定のプラス材料になることもあります。

つまり課長職は、キャリア形成には大切な役割を果たすものの、日常の働きやすさや収入効率の観点では「コスパが悪い」と言われやすい立場なのです。

⑥次長

- 平均年収:700~1,000万円

- 平均月残業時間:40~50時間

次長は、部長の補佐として部門全体を統括する役職です。

役割としては、課長の管理範囲を超えた案件の調整や、部長の代行として会議や意思決定に参加することが多くなります。

残業時間は40〜50時間前後と課長と大きく変わらない傾向があります。

中間管理職としての負担は依然大きく、経営層に近づく一方で最終的な決裁権は部長にあるため、「責任は重いのに権限は限定的」と感じやすいポジションです。

ただし、次長は会社によっては存在しないケースもあり、昇進のステップとして明確に用意されている企業では、次の「部長」へ進むための準備期間としての色合いが強いです。

コスパの観点では課長と大差ないものの、経営層と接点を持ちながらマネジメント経験を積めるため、昇進を狙う人にはキャリア的な価値が大きい役職です。

⑦部長

- 平均年収:900~1,200万円

- 平均月残業時間:45~55時間

部長は部門の責任者として、組織運営や戦略の実行に大きな裁量を持つ役職です。

部全体の予算管理、人材配置、経営方針に基づいた戦略立案など、課長よりも一段と経営に近い意思決定を行います。

課長との違いは「責任と裁量が釣り合うかどうか」であり、部長は自らの判断で組織を動かせる点で精神的な満足度が高いという声もあります。

実際の調査でも、部長以上になると「給与に見合ったやりがいを感じる」と回答する割合が増える傾向が示されています。

もちろんプレッシャーは大きいですが、裁量権の広さと報酬のバランスが改善されるため、コスパという観点では課長や次長よりも優れたポジションといえます。

⑧本部長/事業部長

- 平均年収:1,200~1,500万円

- 平均月残業時間:45~55時間

本部長や事業部長は、会社の主要部門や事業全体を統括する役職です。

部長よりさらに広い範囲を管轄し、経営層と直接やり取りしながら戦略立案と実行を主導します。

残業時間は部長と大きく変わらない傾向がありますが、業務の性質はより経営寄りになります。

予算規模や人員数も数百人規模になることが多く、責任は非常に重くなります。

一方で、意思決定の自由度は大きく、自分の判断で事業を動かせる点が魅力です。

マネジメント経験や実績次第では経営層への昇格も視野に入るため、キャリア的な価値は極めて高いポジションといえるでしょう。

コスパの観点では、給与水準が大幅に高いため割に合うと感じやすいですが、成果責任に直結するため結果を出せない場合のプレッシャーも大きくなります。

⑨執行役員/役員

- 平均年収:1,500~2,500万円

- 平均月残業時間:50~60時間

執行役員や役員は、経営層として会社全体の戦略遂行に関与するポジションです。

部門の責任者というよりも、経営目標に沿った施策の立案と実行をリードし、株主や取締役会に対する説明責任を負います。

年収は1500万〜2500万円程度と高額ですが、残業時間は50〜60時間前後に及び、仕事の内容は「時間で区切れない」ケースも多いです。

実際には、休日や深夜にも意思決定を迫られることがあり、常に仕事が頭から離れない生活になります。

ただし、その分だけ経営に直接携われるやりがいは大きく、自らの戦略が会社全体を動かす実感を得られる点が魅力です。

コスパという観点では「責任とプレッシャーの大きさ」をどう評価するかで大きく変わりますが、給与面と裁量権の大きさを考えれば、部長以下の中間管理職よりも納得感を得やすい立場だといえるでしょう。

⑩取締役/社長

- 平均年収:2,000~5,000万円

- 平均月残業時間:概念無し

取締役や社長は、会社経営の最終責任を担うポジションです。

取締役は経営方針の決定に直接関与し、社長は会社全体の方向性や成長戦略を最終判断する立場にあります。

年収は2000万〜5000万円以上と幅広く、企業規模によって大きな差があります。

残業時間は明確に数値化しにくいものの、実質的には「常に稼働している状態」であることが多く、労働時間という概念が曖昧になります。

責任は非常に重く、株主や社員、取引先といった多くのステークホルダーに対して説明責任を負うため、精神的な負荷は計り知れません。

その一方で、裁量の大きさや意思決定権は他の役職と比べものにならないほど強く、自分の判断で会社を動かせるやりがいは非常に大きいです。

コスパという単純な指標では測れませんが、成功すれば大きな報酬と達成感が得られるポジションです。

⑪専門職(エキスパート/フェロー等)

- 平均年収:600~1,200万円

- 平均月残業時間:20~30時間

専門職ルートは、マネジメントではなくスキルや専門知識で評価されるキャリアパスです。

IT、研究開発、金融など高度な専門性を求められる業界で導入されていることが多く、エキスパートやフェロー、主席研究員といった肩書きが一般的です。

年収は600万〜1200万円程度が目安で、成果やスキルによっては部長クラスに匹敵する待遇を得られる場合もあります。

残業時間は20〜30時間程度と管理職より少なく、マネジメント責任を負わない分、精神的負担が軽いのが特徴です。

「自分の専門領域に集中できるのが魅力」という声が多く、コスパ面では非常に優れた選択肢といえます。

一方で、専門性が陳腐化すると評価が下がるリスクもあるため、常にスキルアップが欠かせません。

マネジメントが苦手な人や自分の専門分野でキャリアを極めたい人にとっては、理想的なキャリアパスの一つです。

コスパ最強はどれ?役職ごとの年収・残業時間を比較

ここまで役職ごとの役割や責任を紹介していきました。

ではそれぞれをコスパで比較してみるとどのように見えるのでしょうか?

「年収」「残業時間」「責任等のコスパ感」からコスパ最強を探していきましょう。

※数値は厚労省統計や転職サービスの調査を基にした推計であり、業界や企業規模によって変動はあります

| 役職 | 年収目安(万円) | 平均残業時間/月 | コスパ感 |

| 一般社員 | 300〜500 | 20〜30h | ◎責任少なめ、残業代あり |

| 主任/サブリーダー | 400〜600 | 25〜35h | ○給与微増、責任やや増 |

| 係長/リーダー | 500〜700 | 30〜40h | △責任増に比べ給与控えめ |

| 課長代理/補佐 | 550〜750 | 35〜45h | △管理職に近い負担 |

| 課長 | 600〜900 | 40〜50h | ×板挟みでコスパ悪め |

| 次長 | 700〜1000 | 40〜50h | △権限限定、負担大 |

| 部長 | 900〜1200 | 45〜55h | ○給与と裁量のバランス |

| 本部長/事業部長 | 1200〜1500 | 45〜55h | ○経営寄りで報酬も高い |

| 執行役員/役員 | 1500〜2500 | 50〜60h | ◎報酬大、裁量大 |

| 取締役/社長 | 2000〜5000 | 概念無し | ◎責任次第で差大 |

| 専門職 | 600〜1200 | 20〜30h | ◎スキル次第で高収入 |

このデータから見ても、主任〜課長は責任と年収のわりに労働時間や責任が増えコスパが悪くなりやすいことがわかります。

逆に部長以上までいくことができれば、給与と裁量のバランスが改善され、納得感を得やすいゾーンといえるでしょう。

コスパが良いとされる役職

では、上記の比較表を踏まえて、コスパの良い役職がどれなのか見ていきましょう。

コスパ良①:一般社員のうち上位層

一般社員の中でも一定の経験を積み、任される業務範囲が広がった「上位層」は、コスパの観点で見てもバランスが良いといわれます。

責任範囲は限定的で、チーム全体の成果や部下の人事評価を担うことはありません。

そのため、仕事量や精神的負担が比較的軽い一方で、残業代が支給される企業が多く、働いた分が給与に反映されやすいのが特徴です。

特に「主任に昇進する直前」のポジションは、昇進による業務負担増をまだ背負わずに収入が安定しているため「隠れ高コスパ」なポジションとも言えます。

もちろん裁量権は少なくキャリア的なインパクトは限定的ですが、ワークライフバランスを重視したい人にとっては魅力的な立場です。

コスパ良②:専門職・スペシャリスト

専門職やスペシャリストは、マネジメントではなくスキルや専門性で評価されるキャリアパスです。

年収は600万〜1200万円と幅広く、分野によっては部長クラスに匹敵する待遇を得られることもあります。

責任は「人」ではなく「成果や知識」に限定されるため、精神的負担が軽い点が大きな魅力です。

たとえばITエンジニア、研究職、金融の専門アナリストなどは、自らのスキルで市場価値を高めやすい傾向があります。

一方で、スキルが時代遅れになると評価が下がるリスクもあるため、学び続ける姿勢が必要です。

マネジメントが苦手な人や自分の得意分野を極めたい人にとっては魅力的な選択肢となるでしょう。

最近では、このような専門職を目指す人が増えていると聞きます。

一定の需要がある分野で極めていくことは良いキャリアの選択しの一つですね。

コスパ良③:部長以上

部長以上になると、給与と裁量が大きく改善され、コスパが良いと感じる人が増えます。

年収は900万〜1200万円以上に達し、残業時間は45〜55時間程度と増えるものの、課長と比べて「自分の判断で物事を動かせる」裁量の広さが精神的な満足度を高めます。

部長クラスになると「給与に見合ったやりがいを感じる」というコメントもあるように、報酬と責任のバランスが釣り合いやすい傾向が示されています。

また、部長経験は転職市場でも高く評価されるため、市場価値の向上にも直結します。

もちろんプレッシャーや成果責任は大きいですが、課長のように板挟みになりにくく、組織を動かす実感を得やすいのもメリットです。

コスパという観点では、課長という役職を乗り越え部長クラスまで上り詰めることが得策と考える人も少なくありません。

コスパが悪くなりやすい役職

続けて、コスパが悪くなりやすい役職も見ていきましょう。

コスパ悪①:主任・係長

主任や係長といったポジションは、一般社員と管理職の中間に位置し、昇進の第一歩として多くの人が通る道です。

しかし、コスパの観点から見ると「割に合わない」と感じる人が多いのが実情です。

年収は400万〜700万円程度と徐々に上がるものの、業務負担の増加に比べると伸び幅は限定的です。

残業時間も25〜40時間程度に増加し、さらに「自分の業務+部下のサポート」という二重の負担が発生します。

上司の指示と部下の意見の間で調整を強いられる場面が多く、精神的にも板挟みになりやすいのが特徴です。

ただし、マネジメント経験を積む最初のステップとしての価値は高く、キャリアアップを目指すなら避けて通れない立場です。

短期的にはコスパが悪いものの、将来的な成長のための投資と捉えるかどうかが分かれ目となります。

コスパ悪②:課長

課長は、コスパが悪い役職の代表例としてよく話題に挙がります。

年収は確かに一般社員よりは高いですが、残業時間は40〜50時間に増え、責任範囲もチーム全体に及びます。

特に課長は「板挟みのポジション」と呼ばれ、経営層からの指示と部下の状況の両方を調整しなければならず、精神的な負担が非常に大きいです。

さらに多くの企業では課長以上から「管理監督者」として扱われるため、残業代が支給されず、実質的に時給換算すると一般社員より効率が悪いと感じるケースもあります。

ただし、課長経験は社内での昇進や転職市場で評価されることが多く、キャリア形成上の価値は高い立場です。

短期的にはコスパが悪いとされがちですが、次の部長以上を目指すための重要な通過点とも言えるでしょう。

私の会社の課長は年収1,000万円を超えるが、残業時間は毎月50時間ほど。残業代は支給されないと聞きました。

部長クラスを見据えて昇格を目指すのかが判断のポイントかもしれませんね。

昇進の話しをいただいた時に断るのはアリ?

さあ、ここまでコスパの良い役職・悪い役職を見てきましたが、働いていれば当然昇格試験の声がかかることもあるでしょう。

その時にせっかくのチャンスとはいえ断りたいという方もいるのではないでしょうか?

結論、断ることも全く問題はありません。

最期に、昇進しない場合のキャリア形成についてみていきましょう。

「昇進したくない人」が増えている?

近年、「昇進したくない」と考える人が増えています。

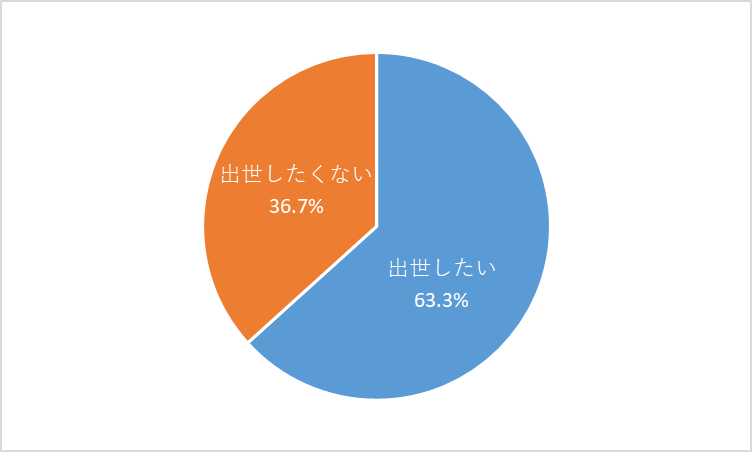

マイナビスカウティングの調査によると、昇進を希望しない人の割合は4割近くに上ります。

■出世(昇進・昇格)をしたいですか?

この背景には、これまで紹介してきたような年収と残業時間の関係があります。

ワークライフバランスなどの働き方改革の流れも影響していることでしょう。

このように、昇進したくないと考えるのは、この記事を読んでくれたあなただけではなく、一般的に多くの人が考えることなのです。

昇進せずにキャリアを築く選択肢とは?

昇進を断ったとしても、キャリアの可能性が閉ざされるわけではありません。

たとえば専門職ルートでは、マネジメントではなく専門スキルで評価され、年収も部長クラスに匹敵する待遇を得られることがあります。

ITエンジニアや研究職、金融の専門職などはその代表例です。

また、社内での評価にとらわれず、転職で自分の市場価値を活かす道もあります。

副業や資格取得などのスキルアップを通じて個人としての専門性を磨き、社外で評価されるキャリアを築く道もあるでしょう。

このような選択肢を踏まえ、自分に合ったキャリアを考えてみてください。

なお、転職サイトのオススメ、サラリーマンのスキルアップ方法のオススメは↓の記事でも紹介しています。

ぜひこちらも参考にしてください。

まとめ

本日は、課長は本当にコスパが悪いのか?役職ごとの年収と残業時間を比較し、どのポジションが割に合うのかを分析し紹介しました。

- コスパが良い役職

- 一般社員のうち上位層

- 専門職・スペシャリスト

- 部長以上

- コスパが悪い役職

- 主任・係長

- 課長

近年は昇進を断る人が増えており、専門職ルートや転職といった選択肢も現実的なキャリア戦略として広がっています。

大切なのは「昇進すること」そのものではなく、自分にとって納得できる働き方を選ぶことです。

もし今の役職や働き方に疑問を感じるなら、市場価値を高める行動や転職も視野に入れてみましょう。

キャリアに正解は一つではありません。

あなたが「これが自分らしい」と思える道を選び、前向きに歩んでいくことを願っています。