やりがいのある仕事とは?どんな仕事でも満足度を高める要素を紹介

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、やりがいを感じられない人に!やりがいのある仕事とは何なのか?どんな仕事でも満足度を高める要素を紹介します。

- 今の仕事に満足できない

- 日々の仕事をやりがいもなくこなしている

- 仕事を楽しいと感じることができない

はじめに

「やりがいのある仕事がしたい」多くの社会人がそう思いながら仕事をしています。

実際、仕事を選ぶ理由として「やりがい」は上位に挙げられるほど重要視されています。

そんな重要な要素に対し、「この仕事にはやりがいを感じられない」と仕事のせいにしてしまう人もいるのではないでしょうか?

しかしどんな仕事であっても工夫次第でやりがいは見つけられるのです。

本記事では、やりがいの本質を明らかにしつつ、仕事にやりがいを感じられない場合にどんな影響があるのかを整理したうえで、満足度を高めるために必要な要素を具体的に紹介していきます。

「今の仕事に意味を見いだせない」「なんとなく仕事がつまらない」と感じている方は是非参考にしてください。

そもそも「やりがい」とは?

「やりがい」とは、仕事を通じて感じる充実感や意味、達成感などの心理的報酬を指します。

給料や待遇といった外的な要素とは異なり、内面的な満足感が軸になります。

たとえば、営業職で「お客様の悩みを解決できた」と実感した時、看護師が「患者さんから感謝の言葉をもらった」と感じた時などが、やりがいの典型例です。

また、人それぞれ価値観が異なるため、同じ業務内容でも「やりがい」を感じるか否かは異なります。

自分の努力が誰かの役に立っている、成果が見える、スキルが伸びているなど、個々の納得感が重要なポイントです。

つまり、やりがいとは「自分なりの意味づけ」ができて初めて生まれるものであり、キャリア選択や日々の仕事への向き合い方に深く影響を及ぼします。

一般的に仕事を選ぶ理由として「やりがい」を求める人はどれくらい?

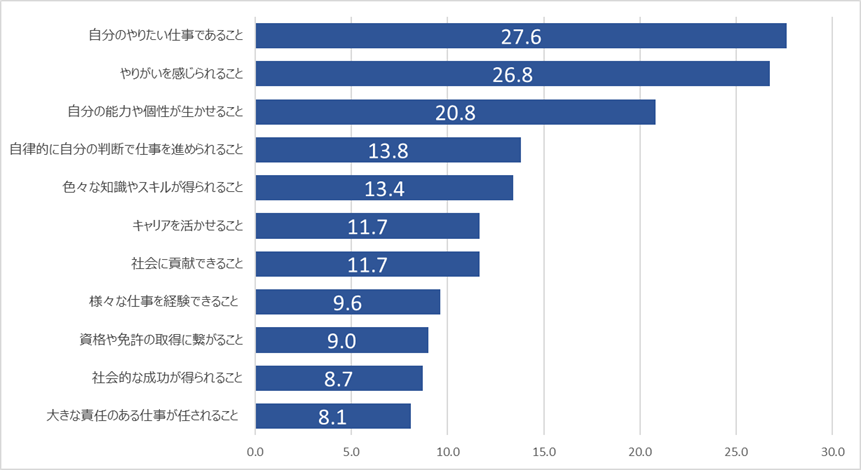

多くの人が転職や就職の際に重視するポイントとして、上位に「やりがい」を挙げています。

実際、パーソル総合研究所が2025年に行った調査では、仕事選びの理由として「やりがい」を挙げた人は26.8%に上り、全体のうち2位の理由となっています。

■仕事内容を選ぶ上で重視することは何ですか?

特に20代〜30代では「自分の成長実感」や「社会への貢献度」を重視する傾向が強く、やりがいのある職場を選ぶことがモチベーションの維持や長期的な就労意欲につながっています。

逆に、いくら条件が良くてもやりがいを感じられない職場では、早期離職につながるリスクが高くなります。

このことからも、やりがいは「働き続けるための原動力」として重要な役割を果たしているのです。

私も「やりがい」が絶対的な1位だよ!

仕事にやりがいが無い場合に及ぼされる影響

では、実際にやりがいを持つことができないとどのような弊害があるのでしょうか?

当然良くないことは分かりますが、より具体化できるよう、6つの影響を紹介します。

影響①:モチベーションの低下

やりがいを感じない仕事では、日々の業務に対する目的意識が薄れ、モチベーションの低下を招きます。

たとえば、作業の意図や成果が見えない状態が続くと、「何のために働いているのか分からない」と感じるようになります。

これは特に単純作業やマニュアル業務で起こりやすく、自分の存在意義や成果が感じられない場合に陥りやすい状態です。

結果として、業務への集中力が欠け、仕事の質も下がることになります。

影響②:効率・生産性の低下

モチベーションの低下は、自然と仕事の効率や生産性にも影響します。

やりがいがあると感じる仕事では、自発的に工夫したり改善を試みたりする姿勢が生まれますが、逆の場合は「指示されたことだけをこなす」状態に陥りやすくなります。

こうした姿勢は、企業全体の成長やチームワークにもマイナスの影響を及ぼします。

結果として、本人も評価されにくく、負のスパイラルに陥る可能性があります。

影響③:ストレスによる心身の不調

やりがいが感じられない状態が長期間続くと、心理的なストレスが蓄積し、心身の不調を引き起こす原因となります。

例えば、出社すること自体が憂うつに感じたり、休日も仕事のことが頭から離れなかったりといった状況が続くと、うつ症状や睡眠障害を引き起こすリスクがあります。

特に真面目で責任感の強い人ほど、自分を責めてしまう傾向があるため注意が必要です。

影響④:人間関係の悪化

やりがいを感じていないと、周囲とのコミュニケーションにも悪影響が出やすくなります。

たとえば、常に不満を抱えていたり、業務に対して受け身な姿勢を取っていたりすると、チーム内の協力体制や信頼関係が崩れる原因になります。

上司との関係にもすれ違いが生じやすくなり、孤立感や疎外感が深まることもあります。

こうした状況がさらに仕事への不満を増幅させる悪循環が生まれてしまうのです。

影響⑤:自己肯定感の低下

仕事で成果を感じられなかったり、意味を見出せなかったりすると、「自分は価値のない存在だ」といった自己否定感が強まります。

本来であれば、日々の仕事を通じて自信を育むことができるはずですが、やりがいがないとその機会を失い、自己肯定感の低下につながります。

これはプライベートにも影響し、人間関係や趣味にも無気力になるケースがあるため、早めの対処が必要です。

影響⑥:将来への不安

今の仕事にやりがいが持てないまま続けていると、「このままで良いのだろうか」「自分のキャリアに意味はあるのか」といった将来に対する漠然とした不安が生じます。

この不安は転職やキャリアチェンジの判断を迷わせるだけでなく、人生設計そのものに迷いを生じさせます。

反対に、日々の仕事に小さくても意味を見出すことで、未来に希望を持ちやすくなるのです。

やりがいは、将来を前向きに描くための土台ともいえます。

仕事のやりがい・満足度を高める要素とは?

やりがいのある仕事は、単に「好きなこと」や「楽なこと」だけでは成り立ちません。

むしろ、自分のスキルや思考、感情が活かされる場面が多く、他者とのつながりや成長実感を得られることが満足度を高める要因となります。

つまり、「どんな仕事であっても」やりがいを感じられるようにするには、その中にある意味や価値を見出せるかどうかがポイントです。

ここでは、仕事のやりがい・満足度を高める代表的な要素を8つ紹介します。

要素①:多様なスキルを活かすことができる

自分が持っている知識・スキル・経験を仕事に活かせると、「自分だからできた仕事」という実感が生まれ、やりがいに直結します。

たとえば、事務職でもただルーチン業務をこなすだけでなく、スキルを活かして業務効率化の提案をしたり、前職の経験を活かしてマニュアル整備に取り組むなど、多様なスキルを発揮する場面は意外に多く存在します。

自分の得意を棚卸しし、職場で活かす機会を積極的に探すことで、仕事は一気に「やらされるもの」から「自分が仕掛けるもの」に変わります。

スキルが活かされると評価にもつながり、さらに成長の好循環が生まれるのです。

要素②:仕事全体について関わることができる

部分的な作業にだけ関わっていると、自分の仕事が最終的にどのように活かされているのかが見えず、やりがいを感じにくくなります。

反対に、業務の起点から結果までを知ったり、工程全体に携われると、「この仕事が社会や顧客にどんな価値を提供しているのか」という意識が芽生えます。

たとえば、製造現場で出荷後のクレーム対応や顧客フィードバックに触れることで、「品質管理の重要性」が実感できることもあります。

仕事の全体像を意識することで、自分の役割の意味が明確になり、仕事のひとつひとつに目的を持って取り組めるようになるのです。

「何のためにこの業務をやっているか」が分からないとやりがいを感じられないよね…

要素③:人の役に立ち、生活に影響を与えることができる

「ありがとう」「助かった」といった言葉をもらえることは、やりがいを感じる最も直接的な体験の一つです。

これは接客や医療などの対人業務に限らず、あらゆる仕事に当てはまります。

たとえば、システムエンジニアが障害対応で素早く復旧を行った際、クライアントの感謝の声が届いたことで「自分の仕事が誰かの役に立っている」と実感できます。

人の役に立っているという実感は、自分の存在価値や社会的意義を再認識させてくれ、精神的な満足感につながります。

常に「この仕事は誰のためにあるのか?」という視点を持つことが、やりがいを感じる第一歩です。

要素④:自分で考え、判断し、進められる

やりがいを感じる上で大切なのが、「自分の判断で仕事を進められるかどうか」という点です。

裁量のない業務では受け身になりがちですが、自分で考え、決断し、進めていける仕事は、たとえ責任が伴っても大きな達成感を得られます。

たとえば、小さな業務改善を提案し、実際に職場の仕組みが変わったという経験は、「自分の働きが職場を動かした」という誇りに変わるのです。

判断を任されることは信頼の証でもあり、それが自信とやりがいにつながります。

自ら意思を持って動ける環境こそ、仕事を楽しくする最大のポイントです。

要素⑤:取り組みの結果が把握でき、評価される

「自分の取り組みがどういう結果につながったか」が分かることは、やりがいに明確につながってきます。

営業成績やプロジェクトの進行状況など、成果が見える化されていると、努力と成果の因果関係が認識しやすくなり、モチベーションが継続しやすくなります。

また、目に見える成果だけでなく、同僚や上司からのフィードバック、顧客からの反応も大切な成果の一部です。

日々の積み重ねが認識されることで、「自分の仕事には価値がある」と実感でき、継続的なやりがいへとつながります。

要素⑥:成長を実感し、出来なかったことができるようになる

仕事の中で、自分の成長を実感できる瞬間は、非常に強いやりがいをもたらします。

たとえば、苦手だったプレゼンをうまくやり遂げたり、新しいソフトをマスターして作業がスムーズになった時など、「成長の証」が具体的に見えると、それまでの努力が報われた気持ちになります。

また、小さな成長の積み重ねが、大きな自信とキャリアの自律性を育てていきます。

「できなかったことが、できるようになる」その喜びこそ、仕事を続けていく上でシンプルかつ強力なやりがいです。

要素⑦:困難な目標を達成する

高い目標に挑戦し、それをやり遂げた時の達成感は、日常の努力が報われた証です。

もちろん、その過程ではプレッシャーや挫折も伴いますが、それを乗り越えて成功した時、やりがいは単なる満足感を超えて「自信」となります。

たとえば、新商品を期限内に立ち上げ、予算を達成するなど、組織を巻き込んだ成功体験は今後のキャリアにも活かすことができるのです。

挑戦のない仕事は、やがて退屈や無気力につながります。

やりがいを感じたいなら、あえて難しい壁を自分で設定することも大切です。

要素⑧:チームとして協力して目標達成に取り組む

仲間とともに目標に向かって努力し、困難を乗り越えて成果を出した時の喜びは、個人で味わう達成感とは違う種類のやりがいです。

たとえば、「繁忙期をみんなで支え合って乗り越えたとき」、「プロジェクト完了後にチーム全体で喜び合う瞬間」など、共有された感情は深い満足感をもたらします。

チームワークの中で信頼関係が築かれ、自分の役割が認められることで、「ここにいてよかった」という感覚が芽生えます。

やりがいとは、人とのつながりの中でも育まれるのです。

まとめ

本日は、やりがいを感じられない人に!やりがいのある仕事とは何なのか?どんな仕事でも満足度を高める要素を紹介しました。

- 要素①:多様なスキルを活かすことができる

- 要素②:仕事全体について関わることができる

- 要素③:人の役に立ち、生活に影響を与えることができる

- 要素④:自分で考え、判断し、進められる

- 要素⑤:取り組みの結果が把握でき、評価される

- 要素⑥:成長を実感し、出来なかったことができるようになる

- 要素⑦:困難な目標を達成する

- 要素⑧:チームとして協力して目標達成に取り組む

やりがいとは、自分の仕事に意味や価値を感じられるかどうかにかかっています。

多くの人が仕事にやりがいを求めていますが、それが欠如してしまうとモチベーションの低下や心身への不調、将来への不安といった深刻な影響を及ぼすこともあります。

とはいえ、どんな仕事でも満足度を高めるためのポイントは存在します。

自分自身の視点と工夫次第で、今の仕事に新たな価値を見出すことが可能です。

「どう働くか」を自ら選び取る意識を持ち、日々の仕事を充実させてください。

以上、タカヒデでした。