ホワイトカラーからブルーカラーへ転職!工場勤務の5つの体験談とメリット・デメリット

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、ホワイトカラーから工場勤務へ転職した人の体験談、メリット・デメリットや求人倍率の実情、働く前に知っておきたいポイントを紹介します。

- ノルマに追われる仕事に嫌気が差した

- 身体を使った仕事に興味がある

- 今の職場から新しいキャリアに挑戦してみたい

はじめに

「ホワイトカラーからブルーカラーへ転職する!」

そんな話を聞くと「大変そう…」「もったいない!」と感じる人も多いかもしれません。

しかし実際には、営業や事務といったオフィスワークから、製造業や工場勤務といった体を使う現場に転身する人は一定数存在します。

背景には、精神的ストレスやノルマから解放されたい、地方で安定して働きたい、成果を目で確かめたいといった価値観の変化があります。

一方で、体力的な負担や収入の低下などの課題も避けて通れません。

本記事では、実際に転職を経験した人の体験談を交えながら、ブルーカラーとして働くことのメリットとデメリットを解説します。

ホワイトカラーでの働き方に疲れた人の参考になれば幸いです。

そもそもホワイトカラー・ブルーカラーとは?

「ホワイトカラー」と「ブルーカラー」という言葉はよく耳にしますが、この言葉の意味はそもそも何でしょうか?

まずはこの言葉の定義を理解していきましょう。

ホワイトカラーとは?

ホワイトカラーは、企業のオフィスで働く従業員を中心に用いられる言葉で、管理職や専門職、事務や営業などが含まれます。

パソコンを使った資料作成や顧客対応、戦略立案などが主な業務で、いわゆる「頭脳労働」が中心です。

労働環境は空調が効いたオフィスであることが多く、体力的には比較的恵まれている一方、ノルマや評価制度、社内政治など精神的なプレッシャーが強いという声も少なくありません。

ブルーカラーとは?

ブルーカラーは工場労働者や建設作業員、運輸・介護など現場で体を動かす労働者を指します。

ユニフォームや作業着が象徴的で、体を使ってモノやサービスを直接生み出すことが特徴です。

単純作業から高度な技能職まで幅広く、溶接工や電気工事士など資格が必要な仕事も含まれます。

製造業や物流業界は人手不足が深刻で、未経験でも採用されやすい状況が続いています。

一方で、体力的な負荷や夜勤、作業環境の厳しさがつきまとうため、長期的に働くには体調管理が必要不可欠です。

ブルーカラーは人手不足?有効求人倍率の実態とは?

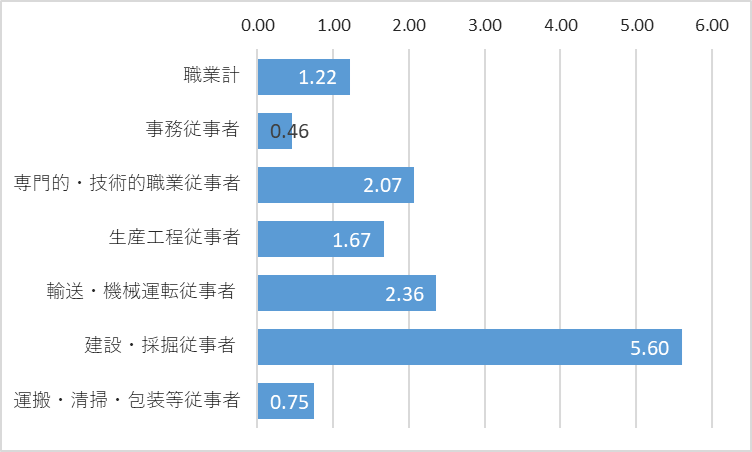

厚生労働省が公表する「一般職業紹介状況」によると、2024年12月のパートを含む職業全体の有効求人倍率は1.22倍です。

これをホワイトカラーの「事務従事者」に絞ると0.46倍に下がります。

一方、ブルーカラーの「専門的・技術的職業従事者」は2.07倍、「建設・採掘従事者」に至っては5.60倍にものぼります。

■有効求人倍率(パート含む)

有効求人倍率は1倍より低くなると雇用されることが難しくなり、1倍より高くなると雇用されやすくなります。

つまりブルーカラーは人が不足しており、企業から人が求められている状況です。

この人手不足の状況が、ホワイトカラーからブルーカラーへ転職する人を後押ししています。

圧倒的にブルーカラーの方が入りやすそうだね!

ブルーカラーで働くことのメリット

では続けて、このような背景を踏まえて、ブルーカラーで働くことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

この章ではそのメリットを具体的に見ていきましょう。

メリット①:採用されやすい

ブルーカラー最大の魅力は採用のされやすさにあります。

前章でも紹介したように、ブルーカラーは人手不足が顕著です。

特に製造や物流は未経験者を歓迎する求人が多く、30代・40代からでも転職のチャンスがあります。

ホワイトカラーのように資格や高度な経験を求められるケースが少なく、「体力」と「意欲」が重視されるのも特徴です。

メリット②:成果が目に見える

ブルーカラーの仕事は、自分の手で形を作り上げる達成感を得られます。

例えば製造業では、組み立てた部品や製品がラインを通じて完成品になり、成果がそのまま社会に出ていきます。

営業や事務のように成果が数字や資料でしか表れない仕事に比べ、努力の結果を直接確認できることは大きなやりがいです。

メリット③:感謝されやすい

現場仕事は「ありがとう」と直接言われる機会が多いのも特徴です。

清掃や介護職はもちろん、製造業や物流でも「自分が関わった製品が誰かの生活に役立つ」と実感できる瞬間があります。

ホワイトカラー職では顧客や社内評価に翻弄されることも多いですが、ブルーカラーは成果が分かりやすく、利用者や仲間からの感謝を感じやすいのです。

メリット④:精神的なプレッシャーが少ない

営業ノルマや企画の承認待ちなどに追われるホワイトカラーと違い、ブルーカラーの仕事は「やるべき作業が明確」という特徴があります。

もちろん納期や品質基準を守るプレッシャーはありますが、評価基準がシンプルで、精神的ストレスは軽減されやすいのです。

精神的に消耗してしまった人にとって、ブルーカラーは安定した日常を取り戻すきっかけになり得るでしょう。

たしかにホワイトカラーは精神的なプレッシャーが大きいかも…

メリット⑤:地方でも仕事がある

工場や物流拠点は地方に多く存在するため、地元で働きたい人にとっては強い選択肢となります。

UターンやIターン転職を希望する人でも、ブルーカラーの求人は都市部よりも地方の方が多いケースもあります。

実際に大手メーカーの地方工場は正社員登用制度や福利厚生が整っており、安定的に長く働ける環境が用意されています。

都市部で仕事が見つからず苦労した人でも、地方の工場勤務なら就職の間口が広がるでしょう。

メリット⑥:体を動かす習慣がつく

デスクワーク中心のホワイトカラーは運動不足になりやすいですが、ブルーカラーは自然と体を動かす仕事です。

立ち仕事や軽作業でも筋力や持久力が必要とされ、結果的に体力がつきやすくなります。

もちろん体力的な負担はありますが、健康維持という視点ではプラスに働くことも多く、特に体を動かすことが好きな人には大きな魅力です。

ブルーカラーで働くことのデメリット

もちろんブルーカラーで働くことはメリットだけでなく、デメリットもあります。

メリットに続けて、ブルーカラーで働くことのデメリットを具体的に見ていきましょう。

デメリット①:収入面が少ない

ブルーカラー職の大きな課題は収入水準の低さです。

管理・事務・技術職といったホワイトカラー系職種の平均給与は、生産工程従事者などブルーカラー系よりも一貫して高く、特に40代以降で格差が広がります。

ボーナスや昇給幅も限られる傾向にあり、年収で見ると長期的に差がつきやすいのが現実です。

もちろん技能や資格を取得すれば待遇改善の可能性はありますが、ホワイトカラーと同等の収入を得るには時間と努力が必要です。

給与面を優先する人にとっては慎重に検討すべき点といえるでしょう。

デメリット②:体力的な負担が大きい

工場勤務や建設現場は、長時間の立ち仕事や重量物の扱いなど体力的に厳しい業務が多くなります。

特に夏場は高温、冬場は寒冷といった環境下で働くこともあり、体調管理に注意しなければなりません。

若いうちは乗り越えられても、年齢を重ねるにつれて疲労やケガのリスクが高まり、続けることが難しくなる人もいます。

体力に自信がない人は特に注意が必要です。

デメリット③:夜勤・交代制勤務がある

製造業では24時間稼働している工場も多く、夜勤や交代制勤務があることが特徴です。

夜勤は生活リズムを崩しやすく、慢性的な睡眠不足や体調不良の原因となります。

また家族との生活リズムが合わず、子育てや家族との時間を優先したい人にとっては大きな負担です。

初めての人にとっては、「夜勤に慣れず体調を崩した」という声は多く、働きやすさを左右する要因のひとつです。

デメリット④:単調な作業の繰り返しで飽きやすい

ライン作業や検品業務などはシンプルで分かりやすい反面、同じ作業を長時間繰り返すことが多いため、飽きやモチベーション低下につながる場合があります。

ホワイトカラーのように多様な業務や裁量があるわけではなく、日々の変化に乏しいことがデメリットです。

一方で「仕事とプライベートを切り分けやすい」「慣れると気楽」と捉える人もおり、価値観次第でメリットにもデメリットにもなり得ます。

私もやったことあるけどずっと同じ作業の繰り返しは大変だったよ…

デメリット⑤:昇給・昇進が限られる場合がある

ブルーカラーは役職やキャリアの上限が明確なことが多く、長期的に見て昇給や昇進の機会が限られる職場があります。

特に単純作業を中心とした現場では、一定の年収に達すると伸びにくいのが現実です。

もちろん資格を取得したり、保全や管理部門へキャリアチェンジすれば道は開けますが、計画的にスキルアップしなければ「同じ作業を続けるだけで給与は横ばい」という状況になりかねません。

デメリット⑥:労働環境の厳しい場合がある

工場や建設現場は騒音や粉塵、油の匂いなどが避けられない環境も多く、快適とは言いがたい場合があります。

夏場は40度近い高温環境で働くこともあり、熱中症リスクが常に伴います。

空調や設備が整っている「ホワイト工場」なら改善されていますが、すべての職場がそうではありません。

見学や口コミで環境をチェックしてから応募する必要があります。

デメリット⑦:ケガなどの安全面でのリスクがある

現場作業は常に安全リスクと隣り合わせです。

重機や機械を扱う製造業、高所作業がある建設業では、万が一の事故やケガが発生する可能性があります。

安全教育やマニュアルは整備されていますが、ゼロにすることは難しいのが実情です。

こうしたリスクに対しては、企業側の安全対策がどれだけ徹底されているかを確認しましょう。

デメリット⑧:社会的ステータスを低く見られる場合がある

日本社会では依然として「ホワイトカラー=安定・高収入」「ブルーカラー=肉体労働で地位が低い」という固定観念が根強くあります。

そのため、周囲からの見られ方に悩む人も少なくありません。

特に事務や営業から工場勤務に移った人の中には「肩書きがなくなった気がした」という声もあります。

ただし近年は技能人材の価値が見直されつつあるため、ステータスをどう捉えるかは本人の意識次第ともいえます。

ブルーカラーへ転職した人の体験談

メリット・デメリットを見ていき、あなたにとってブルーカラーで働くことが合いそうなのか、一定の判断ができたかと思います。

しかし、実際に転職した人の声を聴かなければイメージしにくい部分もあるのではないでしょうか。

ここからは実際にブルーカラーへ転職した人の体験談を実際に見ていきましょう。

体験談①営業職から父親の経営する建設会社の現場へ

社会人3年目。

これまでSES営業、自社サービス営業、人材派遣営業とホワイトカラーを歩んできたが、父親の経営する建設会社に転職。

初めてブルーカラーとして現場に入った。

良かった点・やりがい

- 道具や作業を覚えるうちに「できることが増える」実感が大きく、毎日の成長を感じられた。

- 仲間と声を掛け合いながら安全を守る文化があり、「荒っぽい言葉」も命を守るためのものだと理解できた。

- 書類や数字だけではなく、自分の体を使って成果を出すことのシンプルさに魅力を感じた。

辛かったこと・ギャップ

- 体力的な負担は予想以上。

- 筋肉痛との戦いで、炎天下や寒冷下での作業もきつかった。

- 現場独特の専門用語や慣習を覚えるのに時間がかかり、最初は置いていかれる感覚があった。

- 営業時代に培った「数字管理」「資料作成」のスキルが現場ではあまり評価されなかった。

学べるポイント

「体力的に厳しいのは最初の壁だが、慣れると楽しさが増える」という点。

現場の仲間との一体感や支え合いは、ホワイトカラーにはないやりがいを与えてくれる。

(参考:note)

体験談②ホワイトカラーから清掃業として独立

31歳。

事務や営業などを経験する中で「専門性がない」という不安を抱き、ブルーカラーへ。

フランチャイズのクリーニング業として独立開業。

良かった点・やりがい

- 清掃や現場作業は成果がすぐに目に見えるため、達成感を得やすい。

- お客さんから「ありがとう」と直接言われる経験が増え、自己肯定感が高まった。

- 裁量が大きく、自分の判断で仕事を進めやすい点が心地よかった。

辛かったこと・ギャップ

- 営業や事務と比べ、収入が不安定な時期があった。

- 特に独立当初は顧客獲得に苦労した。

- ホワイトカラー的な「肩書き」や「社会的な評価」を失った感覚があり、不安を感じる瞬間が多かった。

- 技術を身につけるまでには時間がかかり、最初は非効率に感じて焦りもあった。

学べるポイント

ブルーカラーの世界は努力が成果に直結する。

手に職をつけることで、ブルーカラーでも独立や事業拡大の道が開けることを学べる。

(参考:note)

体験談③ノルマに追われる営業から工場勤務で精神的安定を確保

営業職でノルマに追われる生活に疲弊し、40代で工場勤務へ。

人手不足の製造業に転職し、ライン作業や機械操作を担当するようになった。

良かった点・やりがい

- 精神的なストレスが激減。

- ノルマや顧客対応に追われる生活から解放された。

- 規則正しい勤務体制で生活リズムが整い、家族との時間を確保できた。

- 「ホワイト工場」と呼ばれる職場で、福利厚生や休暇制度が整っており、安心感があった。

辛かったこと・ギャップ

- 営業時代よりも収入は減少。

- 特に歩合や手当がなく、給与が固定的になった。

- 単調な作業が多く、キャリアの天井を意識するようになった。

- 職場での立ち仕事や力仕事は、年齢的に体力面のきつさを実感した。

学べるポイント

「精神的な安定を得たいなら工場勤務は有効」。

ただし、キャリアアップや昇給の道を見据えて、技能や資格取得のチャンスがある職場を選ぶことが重要。

(参考:氷河期ブログ)

体験談④ブルーカラーとホワイトカラーのどちらも経験

自動車整備士から工場勤務へ。

ライン作業だけでなく、部品管理・購買・設備保全などホワイトカラー寄りの業務も経験し、現場と管理の両方を行き来した。

良かった点・やりがい

- 製造現場の「表」と「裏」を経験でき、仕事の全体像を理解できた。

- 部品の調達や在庫管理など、管理業務にも関わることでスキルの幅が広がった。

- 現場経験があることで、改善提案や品質管理の際に説得力を持てる立場になれた。

辛かったこと・ギャップ

- 現場作業は体力的に厳しく、交替制勤務で生活リズムが乱れやすかった。

- 管理業務と現場業務では求められる力が違い、切り替えが難しかった。

- 「現場のスピード感」と「管理の正確性」を同時に求められるプレッシャーもあった。

学べるポイント

「現場+管理の両面を経験できる工場はキャリアの幅を広げる」。

単なる作業者に留まらず、品質管理や改善業務にステップアップできる環境を選ぶことが大切。

(参考:note)

体験談⑤給料を理由に工場へ転職した営業マン

営業職→部品製造のライン作業として工場勤務へ転職。

大手企業で福利厚生が比較的良さそうな工場を選んだ。

未経験でもOKという求人で応募し、内定を獲得。

良かった点・やりがい

- 給与ベースが営業より少し良さそうな見込みがあり、「安定した働き方」ができると思った。

- 決まったルーティンがあるため予定が立てやすく、休日やシフトの予測ができる安心感。

辛かったこと・ギャップ

- 夜勤や交代制での負担が大きく、睡眠リズムの乱れ・疲労が抜けない。

- 作業内容が予想よりも単調・繰り返しで仕事内容に飽きや苦痛を感じることが多かった。

- 前職との比較で、営業での自由度・裁量の大きさを失ったと感じる場面があり、「自分の動きで結果を変えられる感」が少ないことに不満を感じた。

学べるポイント

給与だけで「工場であればいいだろう」という判断は危険。

夜勤・交代制などの条件をよく調べる。

体力・生活リズムの面で自分がどこまで耐えられるか、自分の体調や性格を客観視すること。

やめたときの後悔を減らすためにも、転職前に「1週間の仕事の流れ」「作業の感じ」をできれば見学・体験してみるのがベスト。

(参考:note)

ブルーカラーとして工場勤務を選ぶときに確認すべきポイント

ではこれまでのメリット・デメリット・体験談を踏まえ、実際にブルーカラーとして工場勤務を選ぶ際に、事前に確認すべきポイントを紹介します。

転職されるのであれば、以下のポイントはおさえておきましょう。

ポイント①:勤務形態(夜勤・交替制の有無)

工場勤務では夜勤や交替制があるかどうかで生活の質が大きく変わります。

夜勤は体内時計を乱しやすく、睡眠不足や免疫力低下につながるリスクが指摘されています。

特に家庭がある人にとっては、生活リズムのずれが家族との時間や育児参加に影響を及ぼす場合も少なくありません。

応募段階で「夜勤の有無」「シフトサイクル」「休日の固定・変動」などを細かく確認しておきましょう。

ポイント②:職場環境(温度・騒音・体力負荷)

工場によって労働環境の差は大きく、快適な工場もあれば、夏は40度近い高温、冬は0度近い寒さの中で作業する現場もあります。

騒音や振動、粉塵や油の匂いが常にある職場もあり、体への負荷は想像以上に大きいものです。

応募前に工場見学をお願いしたり、口コミやOBの声を調べたりして「現場環境が自分に合うか」を確かめましょう。

ポイント③:キャリアパス(技能・資格で伸ばせるか)

工場勤務は単純作業が中心だと昇給や昇進の余地が少なく、キャリアの天井が見えやすいのが実情です。

しかしフォークリフト免許、溶接技能、電気工事士などの資格を取得すれば保全・品質管理・リーダー職などにステップアップも見えてきます。

実際、資格取得を支援する制度を整えている大手工場も増えており、学び直しの姿勢がある人にはチャンスがあります。

長期的な視点でキャリアパスを描けるかどうかを意識しましょう。

ポイント④:福利厚生・休日制度の整備状況

工場勤務は企業によって待遇に差があり、同じ製造業でも「働きやすさ」が大きく異なります。

例えば年間休日120日以上を確保している工場もあれば、繁忙期は休日出勤が常態化している職場もあります。

住宅手当や家族手当、資格取得支援などの福利厚生も重要な比較ポイントです。

大手メーカーの工場では労働組合があり、残業時間の上限や休暇制度が整備されているケースが多いので、長期的な安定を求める人には必須の条件となります。

実際に工場などのブルーカラーへ転職するのであれば

実際に転職活動を行うのであればまずは求人サイトから、自分の住んでいる地域でどのような職場が求人を出しているのかチェックすることがスタートです。

↓の記事では「転職サイトのオススメ」「転職の流れ」について詳しく解説しているので是非参考にしてください。

まとめ

本日は、ホワイトカラーから工場勤務へ転職した人の体験談、メリット・デメリットや求人倍率の実情、働く前に知っておきたいポイントを紹介しました。

- メリット

- ①:採用されやすい

- ②:成果が目に見える

- ③:感謝されやすい

- ④:精神的なプレッシャーが少ない

- ⑤:地方でも仕事がある

- ⑥:体を動かす習慣がつく

- デメリット

- ①:収入面が少ない

- ②:体力的な負担が大きい

- ③:夜勤・交代制勤務がある

- ④:単調な作業の繰り返しで飽きやすい

- ⑤:昇給・昇進が限られる場合がある

- ⑥:労働環境の厳しい場合がある

- ⑦:ケガなどの安全面でのリスクがある

- ⑧:社会的ステータスを低く見られる場合がある

ホワイトカラーからブルーカラーへ転職することは、決してキャリアが後退するわけではなく新しい働き方への挑戦です。

安定した生活を重視する人にとっては満足度が高い選択肢になり得ます。

大切なのは「転職すればすべて解決する」と期待しすぎず、勤務形態や職場環境、福利厚生を冷静に確認してから行動することです。

準備と自己分析を重ねれば、ブルーカラーへの転職は自分らしい働き方を実現する大きな一歩になるでしょう。