好きなことを仕事にできる?そもそも好きなことを見つける方法とは?

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、好きなことを仕事にしたいけど好きなことが分からない人に、好きなことを見つける方法を紹介します。

- 自分の好きなことが分からない

- 自分の好きなことを仕事にしたい

- 今の仕事が楽しくない

はじめに

「好きなことを仕事したい」そう感じたことはありませんか?

現実は、安定や収入、周囲の期待など、さまざまな理由から好きなことを仕事にすることを諦めてしまう人も少なくありません。

しかし、やりがい・ストレスの少なさといった面から見ても、「好き」を仕事にすることには多くの魅力があります。

本記事では、好きなことを仕事にするメリットとデメリットを整理し、自分の好きなことを見つける方法ついても紹介します。

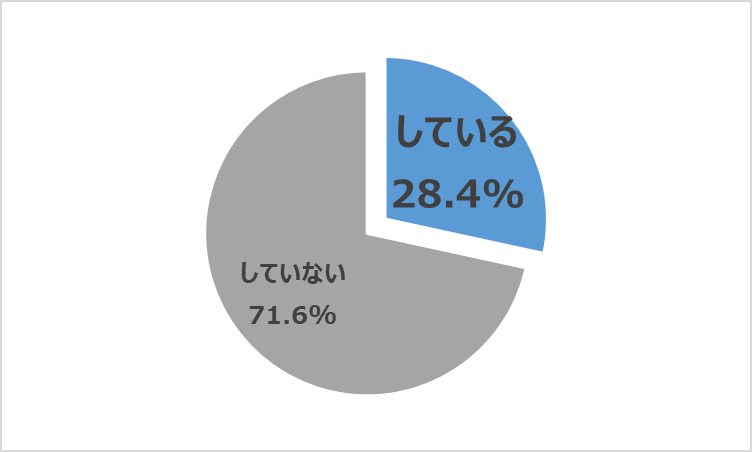

好きなことを仕事にしている人はどれくらい?

好きなことを仕事にしている人は多くありません。

Sirabeeの調査によると、「今の仕事が好き」と回答した人は全体の「28.4%」にとどまっています。

■好きなことを仕事にしている人の割合

つまり、7割以上の人が「好きではない仕事」に日々向き合っているのが現実です。

その背景には、生活のために安定や収入を優先せざるを得ない事情や、「好きなことが分からない」「仕事にできるほどのスキルがない」といった課題もあります。

好きなことを仕事にしている人は少数派であるからこそ、「好き」を軸にキャリアを築くには、慎重な戦略や覚悟が必要です。

分かっていても「好きを仕事に」ってなかなか難しいよね…

好きなことを仕事にすることのメリット

「好きなことを仕事にする」ことは良いイメージがあると思いますが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

メリット①:仕事にやりがいを持つことができる

好きなことを仕事にすると、「自分がやりたいこと」が日常の業務に直結するため、仕事に対して大きなやりがいを感じやすくなります。

たとえば、絵を描くのが好きな人がイラストレーターとして働く場合、作品が誰かの目に触れ、評価されることで「自分の存在価値」を感じられるようになります。

やりがいは、収入やポジションとは別に、内面の充実感を生み出す源です。

「やらされている仕事」ではなく、「自分から取り組みたい仕事」であるという感覚は、モチベーションを長期的に維持するためにも大きなメリットになります。

メリット②:仕事に対するストレスが少ない

好きなことに没頭しているとき、人は「フロー状態」に入りやすく、時間を忘れて集中できます。

これは心理学的にも、幸福感やストレス軽減と強く関係しています。

たとえば、音楽が好きな人が音楽講師として働く場合、生徒とのコミュニケーションや演奏準備の手間はあっても、根本的に「嫌だ」と思うことが少ないため、ストレスとして感じにくいのです。

もちろん仕事である以上、プレッシャーや責任は発生します。

それでも「嫌なことを我慢する仕事」と比べて、心身への負担は軽減されやすいといえるのです。

メリット③:努力をすることが苦ではない

「好きなこと」に対しては、誰もが自然と努力できる傾向があります。

ゲームが好きな人がプログラミングを覚えてゲーム開発に挑戦するように、好きな分野には時間もお金も惜しまず投資しやすいのです。

このような「自発的な努力」は、他人から強制された学習や仕事よりも成果が出やすく、スキルの成長も早くなります。

また、継続しやすい点もポイントです。

たとえば料理が好きな人がカフェを開くために経営の勉強をする場合など、そのプロセス自体を楽しめるため、継続力と成功率の高さに直結します。

好きなことを仕事にすることのデメリット

一方、「好きなことを仕事にする」ことは必ずしもメリットばかりではありません。

続いてはデメリットを見ていきます。

デメリット①:好きなことが嫌いになってしまう可能性がある

仕事になると、好きなことでも「やらなければならないこと」に変わります。

たとえば、写真が趣味だった人がプロカメラマンになると、「納期」や「クライアントの要望」「繰り返しの編集作業」など、趣味では避けられたストレスが加わります。

その結果、「撮るのが好きだったはずなのに、いつしか楽しめなくなった」という声も珍しくありません。

好きだったことが義務になることで、その魅力が薄れ、時には嫌悪感に変わることさえあるのです。

これは、好きなことを仕事にする際に最も注意すべきポイントといえます。

スポーツ選手とか「好きで始めたのに好きではなくなってしまった」とか聞くことがあるよ

デメリット②:仕事とプライベートの切り替えが困難

好きなことが仕事になると、休日や就業時間外にもそのことが頭から離れなくなりがちです。

たとえば文章を書くのが好きでライターになった人が、プライベートの時間もSNSでの発信や執筆に使ってしまい、結果として休めなくなるケースがあります。

これは「仕事=趣味」の境界が曖昧なため、無意識のうちにオーバーワークになってしまうという落とし穴です。

ワークライフバランスを保つには、意識的に「休む時間」「手を止めるライン」を設ける必要があります。

デメリット③:仕事に対しての妥協ができない

「好きなこと」だからこそ、仕事のクオリティに対するこだわりが強くなり、逆に妥協ができなくなることもあります。

たとえば音楽が好きな人が作曲家として働く場合、「自分らしさを失いたくない」という想いから、クライアントの要望に納得できずストレスを感じることもあります。

また、質にこだわるあまり、納期に間に合わなかったり、報酬と労力が釣り合わなかったりするなど、ビジネスとしてのバランスを崩す危険もあります。

理想と現実のギャップに苦しむケースは意外と多いのです。

デメリット④:すぐにお金を稼げるとは限らない

好きなことを仕事にしようと思っても、すぐに安定した収入を得られるとは限りません。

たとえば、ハンドメイドが趣味でネットショップを開いた場合、最初は集客や売上が伸びず、赤字が続くことも多いです。

「好き」だけではビジネスは成り立たず、販売力やマーケティング、競合との差別化など、幅広いスキルが必要になります。

結果的に副業として始めていたものが軌道に乗らず、「趣味にお金と時間を費やしただけで終わった」と感じることも少なくありません。

経済的な現実とどう向き合うかが重要です。

自分の好きなことを見つける方法

「好きなことを仕事にしたい」と思っても、「そもそも自分の好きなことがわからない」という人は意外と多いものです。

現代は情報が溢れており、他人と比べすぎてしまったり、「これは仕事にならない」と勝手に判断してしまったりすることもあります。

そこで重要なのは、「自分の内面に意識を向ける」ことです。

日々の中で感情が動いた瞬間や、心から没頭できた経験にヒントが隠されています。

以下の方法を通じて、少しずつ「本当の自分が好きなこと」に近づいてみましょう。

方法①:これまでに楽しかったこと・夢中になったことから探す

過去の経験には、あなたの好きの種が眠っています。

たとえば、「文化祭でリーダーをやっていたときが楽しかった」「友達の誕生日にサプライズを仕掛けるのが好きだった」といった体験を思い出すことで、自分が熱中できた要素が見えてきます。

「なぜ楽しかったのか」「どんなときに夢中になっていたのか」と感情の源を分析すると、自分が大切にしている価値観や得意なスタイルが見えてくるはずです。

過去を振り返ることで、自分が本当に好きなことを再発見できるチャンスになります。

方法②:お金を払ってでもやりたいと思うことから探す

自分が「お金を払ってでもやりたい」と思うことには、強い情熱が込められているケースが多いです。

たとえば、美術館に毎月通っていたり、セミナーや講座に自腹で参加していたりする分野があるなら、それは「好きなことの候補」になります。

趣味として取り組んでいたことでも、「自分がお金と時間をかけてでも続けていたもの」は、無意識に価値を感じている証拠です。

その分野を深掘りしていくことで、仕事への応用や専門性への発展も見込めます。

投資してきた分、自分の中に眠る「好き」のヒントを得られるでしょう。

方法③:救われた・感謝したいことから探す

「過去に自分が救われた」「助けられた」と感じた経験も、好きなことの手がかりになります。

たとえば「カウンセラーに話を聞いてもらって救われた」という経験があれば、同じように誰かの力になりたいという想いにつながるかもしれません。

音楽や本、先生、家族、友人など、どんなものに感謝を覚えているのかを振り返ることで、「自分も同じように与える側になりたい」という願望に気づけるのです。

こうした原体験から生まれる「好き」は、継続性も高く、仕事にも真剣に向き合いやすい特長があります。

方法④:子供の頃の将来の夢から探す

子供の頃に描いていた夢は、周囲の目や現実の制限を受けず、「純粋な好奇心」から生まれたものです。

たとえば「動物のお医者さんになりたかった」「絵本作家になりたかった」といった夢は、今の自分にも何かしらの影響を与えているかもしれません。

大人になる過程で忘れてしまった感覚を掘り起こすことで、自分の深い部分にある「本当にやりたいこと」が見えてきます。

直接的に職業にならなくても、その夢に含まれる、要素(動物・表現・人助けなど)を抽出して、今のキャリアに応用することも可能です。

方法⑤:SNSでフォローしているジャンルから探す

日常的にSNSでチェックしているアカウントや、つい時間を忘れて見入ってしまう投稿のジャンルには、あなたの関心や好みが表れています。

たとえば料理系アカウントばかりフォローしているなら、「食」に対して強い興味があるということです。

あるいはDIYやインテリア、海外移住、ライフハックなど、あなたが無意識に反応しているコンテンツから「好きなこと」の方向性を読み解くことができます。

自分の行動履歴を見返すのは立派な自己分析です。

方法⑥:周囲の人に「私のこと」を聞いてみる

自分では気づかない「好きなこと」や「得意なこと」は、他人が教えてくれることもあります。

「あなたって、○○が好きだよね」「そういう話になると、すごく楽しそうに話すよね」といった指摘は、客観的な「好きのヒント」になります。

たとえば「いつも人の相談に乗ってるよね」と言われたら、傾聴力や人間関係への興味があるのかもしれません。

親しい友人や家族、職場の同僚に聞いてみることで、自分の当たり前が他人にとっては特別に映っていることを知り、新たな発見につながることもあります。

好きなことの具体例一覧50選

最期に、好きなことの具体例を一覧にして50個紹介します。

あくまで代表的なことを挙げているだけであり、人それぞれ好きなことは異なります。

「そういえばそれも好きだったかも」と少しでも参考にしていただければ幸いです。

①:人と関わることが好き

1:人の話を聞くのが好き

2:人を励ますのが好き

3:誰かの相談に乗るのが好き

4:新しい人と出会うのが好き

5:チームで何かを成し遂げるのが好き

6:人の成長を見るのが好き

7:教えるのが好き

8:接客・サービスが好き

9:人前で話すのが好き

10:イベントを企画するのが好き

②:表現することが好き

11:文章を書くのが好き

12:絵を描くのが好き

13:写真を撮るのが好き

14:音楽を作る・演奏するのが好き

15:演劇・演技が好き

16:ファッションをコーディネートするのが好き

17:手芸・ものづくりが好き

18:動画編集・配信が好き

19:ダンスするのが好き

20:デザインするのが好き

③:分析・調査・論理的に考えるのが好き

21:データを見るのが好き

22:情報を集めて比較・分析するのが好き

23:謎や課題を解くのが好き

24:頭を使って戦略を立てるのが好き

25:理屈で物事を考えるのが好き

26:歴史を調べるのが好き

27:科学や技術の仕組みを理解するのが好き

28:ゲームで戦略を練るのが好き

29:法律やルールを学ぶのが好き

30:問題解決方法を考えるのが好き

④:身体を動かすのが好き

31:スポーツをするのが好き

32:外で活動するのが好き

33:体を使って働くのが好き

34:自然の中で過ごすのが好き

35:整理整頓・掃除が好き

36:働きながら汗をかくのが好き

37:運転するのが好き

38:身体の健康を整えるのが好き

39:ヨガやフィットネスが好き

40:DIY・日曜大工が好き

⑤:自分の世界に没頭するのが好き

41:読書が好き

42:一人で集中する作業が好き

43:新しいことを勉強するのが好き

44:プログラミングやPC作業が好き

45:空想や妄想を楽しむのが好き

46:数字を扱うのが好き

47:計画を立てるのが好き

48:収集(コレクション)が好き

49:趣味に関する情報発信が好き

50:マイペースでコツコツ続けるのが好き

まとめ

本日は、好きなことを仕事にしたいけど好きなことが分からない人に、好きなことを見つける方法を紹介しました。

- 方法①:これまでに楽しかったこと・夢中になったことから探す

- 方法②:お金を払ってでもやりたいと思うことから探す

- 方法③:救われた・感謝したいことから探す

- 方法④:子供の頃の将来の夢から探す

- 方法⑤:SNSでフォローしているジャンルから探す

- 方法⑥:周囲の人に「私のこと」を聞いてみる

「好きなことを仕事にする」ことには確かに多くのメリットがありますが、それと同時に、現実的な壁やリスクも存在します。

だからこそ、自分の内面としっかり向き合い、「そもそも自分の好きなことは何か?」を見つけることが第一歩です。

「好き」を活かす働き方を見つけ出し、自分のキャリアをより良いものにしてください。

以上、タカヒデでした。