自分のキャリアがわからない…キャリア迷子から抜け出すための5ステップとは?

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、自分のキャリアがわからないと悩んでいる方に、キャリア迷子から抜け出すための5ステップを具体例とともに紹介します。

- 就職活動を前にやりたいことが見つからない

- 自分の強みがわからない

- 今後のキャリアに不安がある

はじめに

「自分のキャリアがわからない」

こう感じて立ち止まってしまう人は少なくありません。

転職や副業、起業など選択肢が広がる一方で、情報はあふれ、何を選べばいいのか判断できなくなる人が増えています。

SNSでは「これからは○○の時代」といった意見が飛び交いますが、それを鵜呑みにしても自分の状況には必ずしも当てはまりません。

この記事では、そんなキャリア迷子から抜け出すための5ステップを紹介します。

読み終えた方に、少しでもキャリアの方向性が見えていれば幸いです。

キャリアがわからなくなる3つの原因

キャリアに迷うのはあなただけではありません。

多くの人が同じ壁にぶつかっています。

その背景には大きく三つの原因があります。

本章では、それぞれの原因を具体的に分解し、読者自身が「自分はどこでつまずいているのか」を明確にできるよう解説していきます。

原因①:情報が多すぎて選べない

現代はキャリア情報があふれています。

「これから伸びる業界」「おすすめの資格」「副業の始め方」など、探せば無限に出てきます。

しかし情報が多すぎると逆に選べなくなり、どれも正しそうに見えてしまいます。

これは「選択のパラドックス」と呼ばれ、選択肢が増えるほど決断できなくなる現象です。

これを避けるには、自分にとって譲れない前提条件を先に決めておく必要があります。

例えば仕事を探すのであれば、

- 年収が500万円以上

- 週末は家族との時間を優先

- 勤務地はリモート可

といった形です

条件を持つだけで不要な情報を除外でき、選択の迷いを減らすことができます。

今は働き方も多様化していて、どれが本当に自分に合っているのかが分からなくなるよね…

原因②:判断基準がないまま動こうとしている

キャリアの迷いは「基準が曖昧」なことからも生まれます。

例えば「収入が高い仕事」と「裁量が大きい仕事」があったとき、何を優先するかが決まっていないと結局決断できないのです。

判断基準をつくるには「価値観」「強み」「市場性」の三点を組み合わせることが有効です。

例えば

- プライベートも大切にできる

- 自らの強みの営業力を活かせる

- 市場を右肩上がりで成長している

など、条件を言語化して比較すると迷いが整理されていきます。

自分は何を大切にしているのか、明確な基準を持つようにしておきましょう。

原因③:制約条件が整理できていない

理想だけを追い求めても、現実とのギャップに挫折してしまいます。

特にキャリアを考える際には、お金・時間・環境といった「制約の整理」が欠かせません。

具体的には、

- 子育てのため保育園の送り迎えが必要

- 介護のため毎週木曜日は仕事ができない

といったものが制約となります。

これらはすべてが制約となるわけではなく、最低限必要な年収や働ける時間、家族のサポート状況などの固定条件と、工夫次第で変えられる可変条件があります。

制約を明確にすると、理想と現実のバランスを取った現実的な選択ができます。

「できない理由」として捉えるのではなく「どうすればできるか」を設計課題に変えることがポイントです。

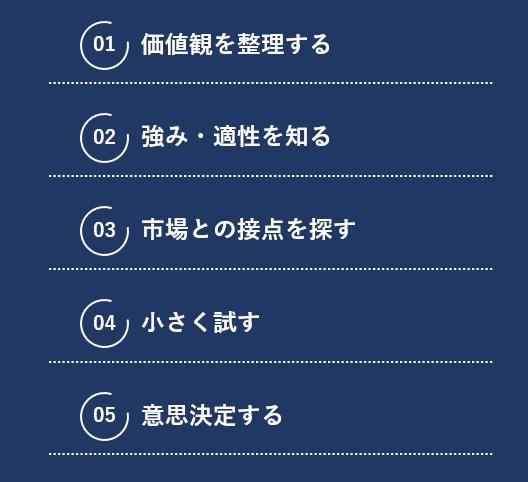

キャリア迷子から抜け出す5ステップ

ではここからは、キャリア迷子になったときに、そこから抜け出す5ステップを紹介します。

キャリアに迷ったときに大切なのは「順番を決めて考えること」です。

5ステップの流れを意識することで「迷って動けない」状態から抜け出し、段階的にキャリアを形にできるのです。

5ステップの目的と効果

この5ステップの最大の目的は「完璧な答え探しをやめ、前に進むための仮説を立てること」です。

キャリアに正解はありませんが、手順を踏むことで「今できる最善の選択」を導きやすくなります。

このフレームに沿って考えれば、自分がどの段階で止まっているのかを確認し、次に進む具体的な行動を明確にできます。

段階を追うことで思考が整理され、判断力が増し、結果的にキャリア選択に自信を持てるようになるのです。

これらは、頭の中だけで考えるのではなく、文字や図解で全体像を視覚的に整理すると理解が進みます。

紙に書き出しながら整理してみましょう。

ステップ① 価値観を整理する

キャリアを考えるときに最初にすべきことは「価値観を整理すること」です。

多くの人は「やりたいこと」や「できること」から考え始めますが、それでは途中でキャリア迷子になってしまう可能性があります。

自分が何を大切にしているのか?どんな価値観を重視しているのか?考えてみましょう。

人は自分の価値観に沿った環境にいるとモチベーションが持続しやすいものです。

この価値観が明確であれば、理想と現実のバランスを取りながら納得のいく選択ができます。

収入や肩書きだけでなく、生活リズムや働き方、学びの機会、人との関わり方といった要素まで含めて言語化しましょう。

アクション①:「大事にしたいことリスト」を作る

最初の実践ステップは「大事にしたいことリスト」を作ることです。

紙やスマホのメモに、自分が人生や働き方で重視したいことを10個書き出してみましょう。

「自由」「安定」「成長」「挑戦」「家族との時間」「専門性」など、思いつくままに抽象的な言葉で構いません。

その後、それぞれに重要度を3段階でつけ、上位5つに絞ります。

さらに抽象的な言葉を具体的な条件に翻訳してみるのがポイントです。

たとえば「成長」を重視するなら「四半期ごとに新しいスキルを習得できる職場」「上司との1on1を定期的に受けられる職場」といった形です。

こうして行動レベルに落とし込むことで、求人情報や働き方の選択肢を比較するときにブレない基準が生まれます。

アクション②:「やりたくないこと」から逆算する

価値観を言語化するもう一つの方法は「やりたくないこと」から逆算するアプローチです。

人は「欲しいもの」を考えるより「避けたいこと」を考える方が具体的にイメージしやすい傾向があります。

「長時間残業」「理不尽な評価」「成長の機会がない」といった環境をリスト化し、それぞれを避けるための条件を設定していきます。

「残業時間の上限が明文化されている会社」「評価制度が透明な職場」「教育制度や研修が整っている環境」といった形に翻訳すれば、具体的な求人チェックの基準に早変わりします。

やりたくないことを明確にすると、キャリア選択での失敗を減らせるだけでなく、自分にとって本当に大切な価値観が自然と浮かび上がってくるのです。

なお、価値観を見つける方法は↓の記事でも紹介しています。具体例も多数載せているので是非参考にしてください。

ステップ② 強み・適性を知る

価値観が整理できたら、次に取り組むべきは「強みと適性の把握」です。

強みとは単なる好き嫌いではなく「得意にできて、他者からも評価され、繰り返し発揮できる行動」を指します。

強みを明確にすることで「市場に出したときに価値になる部分」が見え、キャリアの方向性を選ぶ材料になります。

アクション①:好きなことから棚卸し(T/C/L分類)

強みを洗い出すときは、好きなことを「動詞」で表現するのが効果的です。

過去の仕事や活動を振り返り、「野球の戦略を考えることが好き」「話を聞くことが好き」など、行動を動詞で50個以上書き出してみましょう。

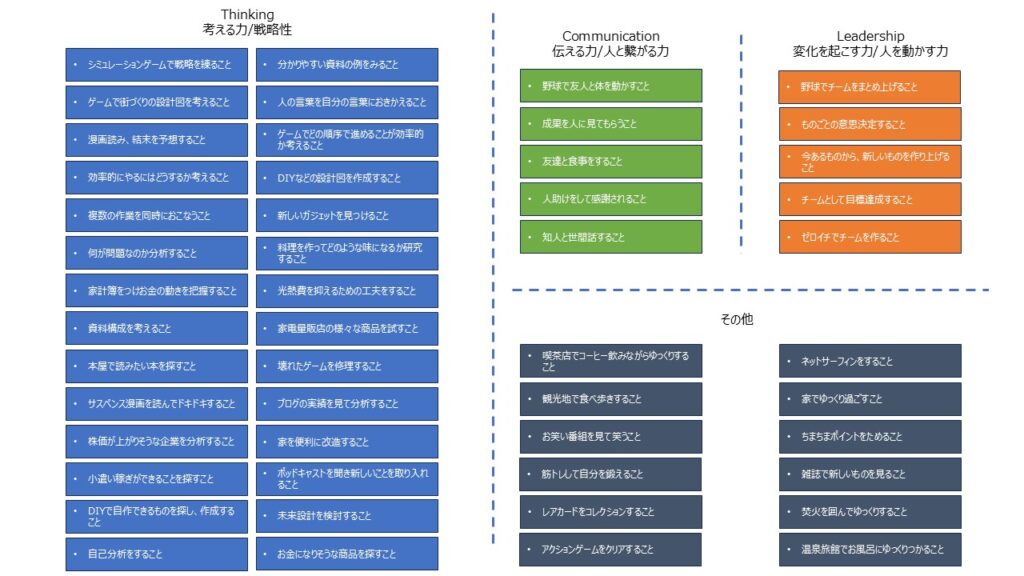

これを Thinking(考える)、Communication(伝える)、Leadership(人を動かす)の3分類に仕分けるのがT/C/L分類です。

- T:考える力を磨き、より大きな結果を出す

(職業例)ファイナンス/コンサルタント/研究職/アナリスト/マーケティング/企画 - C:コミュニケーションを武器に、人と人をつなげる

(職業例)プロデューサー/営業/広報/ジャーナリスト/関係者を巻き込む企画 - L:周囲を動かし、組織に高いパフォーマンスを発揮させる

(職業例)管理職/経営者/経営幹部/プロジェクトマネージャー/プロジェクトリーダー

頻度が高く、かつ成果が出ている動詞には強みのヒントが隠れています。

抽象的なスキルよりも動詞ベースで捉えることで、異なる職種や業界に転用できる可能性が広がります。

これは私の「T/C/L分類」だよ!

Thinkingに強く寄っているね

アクション②:他者からのフィードバックを活かす

自分だけで強みを見つけるのは限界があります。

他者の視点を借りることで、無意識のうちに発揮している強みが見えてきます。

具体的には、同僚や上司、友人に「私が他の人よりスムーズにできていることは何だと思う?」と質問してみましょう。

返ってきた答えを複数人分集め、共通して出てくる言葉を抽出するのです。

例えば「論点の整理が早い」「初動が速い」「巻き込み力がある」といった声が重なれば、それは再現性の高い強みといえます。

自覚していない強みほどキャリアの武器になりやすいため、外部からのフィードバックを必ず取り入れることが大切です。

なお、自分の強みを見つける方法は↓の記事でも紹介しています。具体例も多数載せているので是非参考にしてください。

ステップ③ 市場との接点を探す

価値観と強みが整理できても、それを活かせる「場」がなければキャリアにはつながりません。

重要なのは、自分の能力や志向を「市場」と接続することです。

ここでいう市場とは、社内外を問わず「誰かが必要としている場」を指します。

どれだけ自分が得意でも、需要がなければキャリアは築けません。

逆に、市場で求められる分野と自分の強みが重なれば、安定的に成果を出せる可能性が高まります。

市場との接点を探すことで、強みをキャリアに転換しましょう。

アクション①:需要・報酬・成長性をざっくり調べる

まずは、自分の強みがどれだけ需要を持つのかを確認しましょう。

求人サイトやフリーランス案件サイトを使えば、件数や報酬相場がすぐにわかります。

例えば「データ分析」「Web編集」「動画制作」など、自分の強みに近いキーワードで検索してみるのです。

また、成長性を調べるには業界レポートやニュースを参考にします。

急成長している分野ではチャンスが広がる一方、縮小傾向にある分野は参入しても将来的に頭打ちになる可能性があります。

完璧に調べる必要はなく、まずは「ざっくりとした相場感」を持つことが大切です。

情報を知るだけでも「この強みは市場でどう評価されるか」が明確になり、選択の基準が見えてきます。

アクション②:社内と社外での機会を見つける

市場を調べるだけでなく、実際に接点を持つことが必要です。

社内であれば、新しいプロジェクトへの参加や業務改善の提案がチャンスになります。

強みを活かせるプロジェクトがあれば積極的に手を挙げ立候補します。

社外では、副業や短期案件、ボランティアなどが良い入口です。

スキルシェアサービスや業界コミュニティで小さく試すのもおすすめです。

大切なのは「強みを発揮できる場に出ていくこと」。

机上で考えるよりも、実際に機会を作ることで自分の強みが市場でどのように評価されるかを実感でき、次のステップへ進みやすくなります。

ステップ④ 小さく試す

キャリアの仮説は、行動によってしか検証できません。

考え続けても答えは出ないため、まずは「小さく試す」ことが重要です。

ここでのポイントは期間を区切り、リスクを限定すること。

例えば「90日間」を実験期間とし、その中で新しい挑戦を試してみます。

副業や短期案件、社内での越境プロジェクトなどを利用すれば、低リスクで自分の強みを市場に出すことができます。

大切なのは「完璧に成功すること」ではなく「自分の強みがどこで通用するかを確認すること」です。

失敗したとしても、その経験は次の選択に活きる学びとなります。

積極的なアクションを起こしてみましょう。

アクション①:副業・越境・社内異動の小さな挑戦

小さな実験にはいくつかの選択肢があります。

代表的なのは「副業」です。

クラウドソーシングやスキルシェアサービスを利用すれば、週数時間から始められます。

次に「越境」です。

これは社内で部署をまたいだ活動に参加すること。

普段の業務とは違う役割を担うことで、自分の強みが異なる場面でも発揮できるかを試せます。

また「社内異動」も小さな挑戦の一つです。

同じ会社の中で文脈を維持しつつ環境を変えることで、リスクを抑えながら新しい経験を積むことができます。

いずれの方法も失敗のリスクが小さいため、積極的に挑戦してみましょう。

アクション②:仮説・指標・撤退ラインの設計

小さな実験を効果的に進めるには、事前に設計をしておく必要があります。

まず「仮説」を立てましょう。

例えば「自分の編集力はBtoB記事で一定の需要があるはず」といったシンプルなもので構いません。

次に「指標」を決めます。

成果指標であれば「納品数」「報酬額」「クライアントの満足度」、行動指標であれば「投入時間」「実行回数」などです。

そして最も重要なのは「撤退ライン」を明確にすること。

「1ヵ月で成果が上がらなければ仮説を修正する」など、事前に条件を決めておけば感情に振り回されずに判断できます。

こうした実験設計があることで、結果がどうであれ必ず学びを得られる仕組みが整います。

ステップ⑤ 意思決定する

小さな挑戦を終えたら、いよいよ「意思決定」に移ります。

ここで大切なのは「完璧な答え」を求めないことです。

キャリアには唯一の正解はなく、現時点での情報をもとに最善と思える選択をすることがゴールです。

実験を経て得られた学びを整理し、「どの方向なら納得して進めるか」を明確にします。

例えば、副業で一定の成果が出たなら「さらに続ける」か「本業に活かすか」を決めるタイミングです。

逆に期待通りの成果が得られなければ、方向性を見直すことも選択の一つです。

大事なのは行動を止めないこと。

決断を繰り返すことでキャリアは形作られていきます。

アクション①:「Will/Can/Should」で整理

意思決定のフレームとして役立つのが「Will/Can/Should」です。

- Will(やりたいこと):自分の価値観や望む生活

- Can(できること):強みや再現可能なスキル

- Should(求められること):市場での需要や社会のニーズ

この三つが重なる領域を意識すると、納得感と現実性を両立した選択ができます。

例えば「Will=文章で人を動かしたい」「Can=論点を整理してわかりやすく伝える力」「Should=企業が顧客事例を発信したい需要」と重ね合わせれば、「BtoBライティングを始める」という行動につながります。

三つの視点を照らし合わせることで、今やるべきことを意思決定しましょう。

アクション②:完璧な答えではなく「次の行動」を決める

キャリア設計の落とし穴は「最適解を探しすぎて行動が止まること」です。

大切なのは「次の行動」を決めること。

「来週までに案件サイトで1件応募する」「今月中に社内の別部署に相談してみる」といった行動レベルに落とし込むと、確実に前進できます。

行動の粒度は「カレンダーに書ける具体性」が目安です。

大きな決断を先送りするのではなく、小さなアクションを積み重ねることでキャリアは形になります。

結果が違っていても学びが残り、次の選択の精度が高まるのです。

なお、意思決定をする際のポイントは↓の記事でも紹介しています。ぜひ参考にしてください。

キャリアを考える際のよくある落とし穴

最期に、キャリアが分からなくなる方に共通する「よくある落とし穴」を紹介します。

落とし穴を事前に知っておくことで「自分も同じ道をたどっていないか」を確認でき、軌道修正がしやすくなります。

こちらを参考に、より良いキャリアを歩んでいきましょう。

①:「好き=キャリア」だと思い込む

「好きなことを仕事に」という言葉は魅力的ですが、必ずしもそれがキャリアになるわけではありません。

好きなことはモチベーションの源にはなりますが、他者から価値として認められ、対価が支払われて初めてキャリアになります。

仮に「絵を描くのが好き」でも、それを仕事にするには「誰に」「どんな価値を」「どう届けるか」という設計が必要です。

逆に「それほど好きではなくても得意で評価されること」がキャリアの軸になる場合もあります。

重要なのは「好き」と「強み」「市場」をどう重ね合わせるかです。

好きだけで突っ走ると燃え尽きやすく、逆に嫌いなことを続けても長続きしません。

②:資格取得ばかりに逃げる

次に多いのが「資格を取ればキャリアが開ける」という思い込みです。

資格はあくまでスキルの証明であり、それ自体が価値を生むわけではありません。

資格取得に集中しすぎると、実務経験や成果の裏付けが不足し、実際の仕事で活かせないということが起こりがちです。

例えば「簿記の資格」を持っていても、実際に企業の会計を担当した経験がなければ評価されにくいのです。

逆に、現場での経験が豊富であれば資格がなくても評価されることも多いです。

大切なのは実務と合わせて資格を取得し、よりスキルを高めることです。

成果を積んだうえで必要に応じて資格を取得することでキャリア形成に活かしましょう。

「せっかく税理士の資格を取ったのに顧客を獲得できなくて使いこなせていない」という人の話を聞いたことがあるよ…

そうならないように注意しよう!

③:診断結果を鵜呑みにする

ストレングスファインダーや性格診断などは自己理解の入口としては役立ちますが、それを鵜呑みにすると危険です。

診断はあくまで「仮説」を与えてくれるツールであり、行動や成果で裏付けを取ることが欠かせません。

例えば「リーダーシップが強み」と診断されたとしても、実際の現場でリーダー役を務めた経験がなければ説得力はありません。

逆に診断結果に「適性が低い」と出ても、環境や役割によっては強みを発揮できることもあります。

大切なのは診断を出発点にして、実際の行動を通して修正していくことです。

診断を「自分を縛る枠」ではなく「新しい可能性を探すきっかけ」として扱う姿勢をもちましょう。

まとめ

本日は、自分のキャリアがわからないと悩んでいる方に、キャリア迷子から抜け出すための5ステップを具体例とともに紹介しました。

- ステップ① 価値観を整理する

- ステップ② 強み・適性を知る

- ステップ③ 市場との接点を探す

- ステップ④ 小さく試す

- ステップ⑤ 意思決定する

キャリア迷子を抜け出すには、闇雲に行動するのではなく「順序を持ったステップ」を踏むことが重要です。

本記事で紹介した5つのステップを繰り返すことで、完璧な正解がなくても納得のいくキャリアを築いていけます。

今できることを積み重ねていき、キャリア迷子から脱することを願っています。

以上、タカヒデでした。