個人と組織のビジョンをどう作る?定義・重要性・失敗例と作り方を徹底解説

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、ビジョンについて、定義や重要性から、よくある失敗パターン、個人と組織の具体的な作り方まで紹介します。

- 個人として明確なビジョンを持っていない

- 組織を纏めているが一致団結できていない

- 個人・組織の目指すべき方向性が分からない

はじめに

キャリアや組織づくりにおいて「ビジョン」という言葉は耳にするものの、正しく理解して使うことができていますか?

30〜40代の社会人にとって、「個人のキャリアをどう描くか」、「組織でどの方向を目指すか」は重要なテーマの一つです。

しかし、多くの場合「抽象的なスローガン」で終わらせてしまい、行動や成果につながらないのが現実です。

本記事では、ビジョンの正しい定義と重要性を整理し、陥りやすい失敗パターンを解説したうえで、個人と組織それぞれで実践できるポイントと具体例を紹介します。

自分やチームの未来を描き、それを日常の行動に落とし込む方法が分かるはずです。

ビジョンの定義を正しく理解する

そもそも「ビジョン」とは何でしょうか?

「ミッション」との違いは何でしょうか?

これらを混合してしまうことでビジョンを明確にする効果が半減してしまうかもしれません。

まず最初に、「ビジョン」という言葉の定義を正しく理解しましょう。

ビジョンとは?

ビジョンとは「将来ありたい姿」を示す言葉です。

会社であれば「どんな未来を実現するか」、個人であれば「どんな人生を送りたいか」を表現します。

重要なのは、単なる目標や数値ではなく、長期的な理想像を言語化することです。

例えば

- 世界中の人々に情報を届ける社会をつくる

- 10年後に地域で最も信頼される企業になる

といった方向性を指します。

数値目標のように短期で変動するものではなく、進むべき方向を明確にし、意思決定や行動の基準となるものを作ります。

ビジョンはゴール地点をイメージさせる役割を担い、日々の選択や戦略立案を一貫させる軸になります。

間違えがちなよく似た言葉の違いは?(ミッション/バリュー/戦略/OKR)

ビジョンと混同されやすいのが「ミッション」です。

ビジョンは「どんな未来を目指すか」を示す一方、ミッションは「存在意義」や「何をするか」を示します。

また「バリュー」は価値観や行動指針を表し、日常の意思決定や文化づくりに直結します。

「戦略」はビジョンを実現するための方法論、「OKR」は戦略を行動に落とすための具体的な目標管理の仕組みです。

- ビジョン:誰もが自由に学び挑戦できる社会をつくる

- ミッション:人々の生活を便利にする

- バリュー:挑戦・顧客第一・誠実

- 戦略:教育プラットフォームの展開

- OKR:今期の登録者数10万人を達成

これらを区別して理解することで、ビジョンを単なるスローガンではなく、実際に活用できるブレない軸へとつなげることができます。

私もビジョンとミッションは混在していたかもしれない…

なぜビジョンが重要なのか

では、このビジョン、なぜ必要なのでしょうか?

「うちの会社にもあるけどあまり気にしたことないし…」そんな方もいるかと思います。

この章では、そもそもなぜビジョンを設定する必要があるのかについてみていきます。

重要性①:判断軸がブレない

ビジョンは日々の選択や意思決定のブレを防ぐ役割を果たします。

たとえば、キャリア設計の場面で「転職するかしないか悩む…」といったとき、自分のビジョンが明確であれば判断をしやすくなります。

具体的には、「地域社会に貢献できる仕事をしたい」というビジョンがあれば、給与だけで判断するのではなく「地域貢献に直結するか」という軸で決められるイメージです。

組織でも同様で、短期的な利益を追うか、長期的な顧客信頼を優先するかで迷ったとき、ビジョンがあれば判断に一貫性を持たせられます。

一方ビジョンがなければ、意思決定がその場しのぎになり、長期的な成長が阻害されるため注意しましょう。

重要性②:チームを動かす力になる

ビジョンは単なる言葉以上に、メンバーを巻き込み動かす力を持ちます。

人は「目先の指示」よりも「大きな目的」に共感することで主体的に動くことができます。

会社が「世界中の人に健康を届ける」というビジョンを掲げれば、社員は自分の小さな業務も社会的意義に直結していることを意識でき、モチベーションが高まるものです。

一方、方向性が示されていないと「なぜこの仕事をするのか」が分からず、社員のやらされ感が強まります。

ビジョンがある組織ほど、メンバー同士が共通の目標を意識し、自然と協力や創意工夫が生まれやすくなるのです。

重要性③:評価や成果につながる

ビジョンは評価や成果にも直結します。

個人であれば、ビジョンに沿ったスキル習得やキャリア選択をすることで、自身の方向性に一貫性が現れ、成果に繋がりやすくなります。

組織では、人事評価やKPIがビジョンと連動していれば、社員の努力と会社が求める成果が一致します。

具体的には、「顧客第一のビジョン」を掲げつつ、売上のみを評価項目として設定していては、社員は顧客より数字を優先し矛盾が生まれます。

これではビジョンが形骸化してしまいます。

一方で「顧客満足度」や「再購入率」を評価に組み込めば、ビジョンが日常の成果と結びつき、自然に浸透します。

ビジョンは努力と成果をつなぐ役割も果たすのです。

ビジョンづくりで陥りやすい誤解と失敗パターン

これだけ重要なビジョンですが、正しく設定しなければ効果はありません。

この章では陥りやすい誤解とよくある失敗パターンを紹介します。

ビジョンを設計する前にアンチパターンを理解しておきましょう。

誤解と失敗①:ビジョンとミッションを混同する

最も多い誤解が、ビジョンとミッションを同一視してしまうことです。

ミッションは「存在意義」、ビジョンは「将来ありたい姿」と役割が異なります。

例えば「顧客の生活を便利にする」はミッションであり、「誰もが自由に挑戦できる社会をつくる」はビジョンにあたります。

これらを混同すると、短期的な事業活動を理想像として掲げてしまい、方向性がブレてしまう可能性があります。

個人のキャリアでも同様で「今の業務で成果を出す」はミッションに近く、「10年後に自分の強みで社会に価値を生む状態」はビジョンにあたります。

定義を誤ると、努力の方向性を誤りやすく、長期的なキャリア形成や組織成長にマイナスの影響を与えるため注意しましょう。

誤解と失敗②:抽象的すぎて行動につながらない

- 世界を幸せにする

- 人々を笑顔に

こういった抽象的なビジョンは響きは良いですが、具体的な行動につながりにくいのが問題です。

社員や組織のメンバーは「何を優先すべきか」が見えず、日々の判断に活かせません。

個人の場合でも「豊かな人生を送りたい」とだけ掲げても、どんな行動を取れば良いのか曖昧なままです。

ビジョンは理想像を示すものですが、少なくとも「誰に」「どんな価値を」「どう届けたいか」が含まれていなければ、実務に落とし込めません。

抽象的すぎると形骸化し、「意味のない言葉」として扱われてしまうリスクがあることを覚えておきましょう。

誤解と失敗③:方針がコロコロ変わる

組織でよく見られるのが、方針が頻繁に変わるケースです。

ビジョンが明確でない、あるいは短期的な成果に流されることで「今年は新規事業」「来年は効率化」など、方向性が揺れてしまいます。

結果として、社員は「結局何を目指せばいいのか分からない」と混乱し、モチベーション低下や離職につながります。

方針を見直すこと自体は悪いことではありません。

しかし、短期間で何度も方針が変わると混乱をきたす恐れがあるため気を付けましょう

誤解と失敗④:ビジョンが評価や日常業務と結びつかない

「立派なビジョンはあるが、日常の業務や評価とは連動しない」これもビジョンが形骸化してしまう典型なパターンです。

前章でもお伝えしたように、「顧客第一主義」を掲げながら「評価基準は売上だけ」という矛盾があると、社員の行動がビジョンに繋がりません。

個人のキャリアでも「社会に価値を届けたい」と言いつつ、給料や目先の安定だけで動いていると、自分のビジョンと行動が乖離して成長が止まってしまいます。

ビジョンを実効性あるものにするには、評価制度や日々のタスクとリンクさせる仕組みづくりをしましょう。

ビジョンの作り方の例文付きステップ(個人編)

では、ここから具体的なビジョンの作り方を、例文も含めて紹介していきます。

まずは個人のキャリアからです。

個人でもビジョンを持つことが大切なんだね!

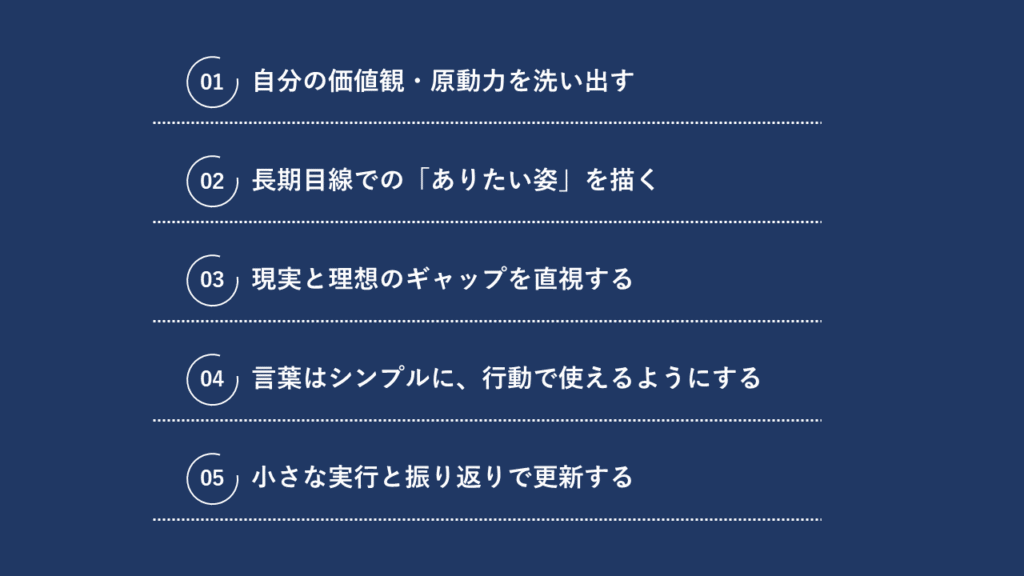

ステップ①:自分の価値観・原動力を洗い出す

個人のビジョンは「誰かに評価される立派な言葉」ではなく、自分自身の価値観や原動力に基づいている必要があります。

それは心から納得できないビジョンには継続して力を注げないためです。

まずは価値観を見極めるためにも、過去に充実感を得た出来事や逆にエネルギーを奪われた経験を振り返りましょう。

そこから「挑戦」「安定」「自由」「人の役に立つ」といった自分の価値感キーワードを抽出し、自分にとって何が大切かを明確にすることが最初のステップです。

なお、自身の価値観を見つける方法は↓の記事でも紹介しているので参考にしてください。

ステップ②:長期目線での「ありたい姿」を描く

個人のビジョンづくりで大切なのは、数年先ではなく5年〜10年単位の長期スパンで自分の「ありたい姿」を思い描くことです。

短期目標にとどまると、日常の延長線上から抜け出せず、キャリアや人生で本当にやりたいことが実現できなくなります。

- 40歳までに海外で働きたい

- 家族と暮らせる時間と安定した収入を両立させたい

こういった未来像を描くことで、日々の選択に一貫性が生まれます。

重要なのは、社会や周囲の期待ではなく、自分自身が本当にワクワクできる理想を基準にすることです。

長期目線でのビジョンとして理想の自分を思い描きましょう。

ステップ③:現実と理想のギャップを直視する

理想の姿を描いたあとは、現状とのギャップを冷静に見つめる必要があります。

ここを避けてしまうと、ビジョンが「夢物語」で終わってしまうのです。

具体的には、「海外で働きたい」と考えているのに、英語力が十分でなければ、その差を埋める計画が必要です。

同様に「家族と安心して暮らしたい」のに日々残業ばかりで家族との時間が取れないと思うなら、現状の働き方やスキルセットを棚卸しし、不足している部分を把握します。

このギャップ分析を行うことで、次に取るべき具体的な行動が見えてきます。

理想と現実を照らし合わせ、差を埋めるために必要なことは何かを考えましょう。

ステップ④:言葉はシンプルに、行動で使えるようにする

ビジョンは常に自分の中で思い描き続けなければなりません。

そのためにも最終的に「30秒で伝えられるシンプルな言葉」に落とし込むことが重要です。

あまりに長文の理念文は覚えられず、日常で使われません。

人と仕事をつなぎ、挑戦できる場を広げる

学び続け、自分も社会も成長させる

といった短くシンプルな言葉にすることで、日々の意思決定で活用できます。

実際に判断が必要な場面で「この選択は自分のビジョンに沿っているか?」と即座に決断できるのが理想です。

言葉を研ぎ澄ます過程では、思ったことを文章で書き出したあと、不必要な修飾を削ぎ落とすと本質が浮かび上がります。

ステップ⑤:小さな実行と振り返りで更新する

ビジョンは一度作って終わりではなく、実際の行動と振り返りを通して更新していくものです。

今週はビジョンに沿った学びを行うことができたか

来月はビジョンの実現に向けてプロジェクトに1つ関わろう

こういった小さな実行から始めると継続していくことができます。

そして3か月や半年ごとに「ビジョンと行動が一致しているか」を振り返り、ズレを修正していきましょう。

環境や自分の価値観が変化することもあるため、定期的な見直しは必要不可欠です。

このサイクルを繰り返すことで、ビジョンに現実味を持たせることができます。

【参考】個人のビジョン例文テンプレ

最期に具体的に個人のビジョンとしてどのようなものがあるか、例文を紹介します。

- 「40歳までに、家族との時間を大切にしながら、データ分析の専門性で社会に価値を提供する」

- 「挑戦を続け、自分の成長と周囲への貢献を両立できるキャリアを築く」

- 「人とのつながりを広げ、信頼関係を基盤に新しい事業を生み出す」

これらはあくまで例ですが、具体性・価値観・未来像の3つ要素が含まれています。

この記事を読んでいただいた方は、自分の価値観に合わせて置き換えて活用してみてください。

ビジョンの作り方の例文付きステップ(組織編)

では続けて、組織としてのビジョンの作り方を例文を含めて紹介していきます。

こちらもステップ形式で見ていきましょう。

ステップ①:共通の未来像を描く

組織ビジョンは、経営層だけが考えるものではなく、社員全員が「自分たちの未来」として共有できる形で描く必要があります。

トップダウンで作られたスローガンは現場に浸透しにくく、形骸化の原因になります。

理想は、ワークショップやアンケートを通じて社員を巻き込み、組織全体の声を反映させながら策定することです。

例えば「地域で最も信頼される企業」や「世界中の人が安心して使えるサービスを提供する」といった具体的な未来像があれば、社員一人ひとりが自分の役割を重ね合わせやすくなります。

共通の未来像を描くことで、組織全体の方向性が揃い、意思決定の一貫性が高まります。

私の会社でもビジョンは社員から募集して決めていたよ!

ステップ②:社会とのつながりを意識する

ビジョンを社内だけの目標として考えてしまうと、短期的な利益追求に陥りやすくなります。

社会や顧客に対してどのような価値を提供するのかを明確にすることで、共感が生まれ、外部からの支持も得やすくなるのです。

例えばスターバックスは「人々の心を豊かにし、地域社会に貢献する」と掲げ、単なるコーヒー販売ではなく社会的存在価値を示しています。

組織のビジョンに社会性が含まれていれば、社員も「自分の仕事が社会にどう役立っているか」を実感しやすくなり、モチベーション向上にもつながります。

社会との接点を強く意識しましょう。

ステップ③:行動指針と結びつける

立派なビジョンがあっても、日常の行動とつながらなければ形骸化してしまいます。

だからこそ「どのように行動すればビジョンに近づけるか」を具体的に示しましょう。

例えば「地域に密着しリラックスできる空間を提供する」であれば、「顧客満足度」「顧客の平均滞在時間」なども指標になってくるかもしれません。

この指標を達成するために具体的にどのような行動を取るべきかが見えてきます。

組織のビジョンを行動指針とセットにすることで、社員は日々の選択を迷わずに済みます。

ビジョンを行動に翻訳することが、実効性を高める重要なステップだと意識しましょう。

ステップ④:日常に組み込む仕組みをつくる

ビジョンは発表して終わりではなく、日々の業務に組み込むことで浸透します。

たとえば、朝礼でビジョンを30秒で共有する、1on1で「今の仕事はビジョンに沿っているか」を確認するなどです。

こうした仕組みがなければ、どんなに良いビジョンでも忘れ去られてしまいます。

一方、会議や意思決定の場で「それはビジョンに沿っているか?」と問う習慣を持つことで、ビジョンと意思決定のアンマッチを避けることができます。

日常に組み込むことで、ビジョンがただの言葉で終わらず、「実際に組織を動かす軸」へと変えることができるのです。

ステップ⑤:継続的に更新・再確認する

ビジョンは一度作ったら永久不変というわけではありません。

市場環境や顧客ニーズが変わる中で、定期的に点検・更新することが求められます。

ただし、コアとなる価値観や方向性は維持しつつ、表現や焦点を調整することが理想です。

創業時は「革新的なプロダクトを生み出す」だったものを、事業が拡大するにつれて「社会全体の課題解決に貢献する」へと発展させるケースもあります。

コロコロと思い付きで変えるのではなく、更新の際には社員を巻き込み、現場の声を反映することを意識しましょう。

【参考】組織のビジョン例文テンプレ

こちらも組織のビジョンの例文テンプレです

- 「地域で最も信頼される医療機関として、人々の健康と安心を支える」

- 「世界中の学びをつなぎ、誰もが成長できる社会を実現する」

- 「社員と顧客の双方が笑顔になれる持続可能なサービスを提供する」

これらはあくまで例ですが、未来像・社会性・行動指針の要素が盛り込まれています。

自社の価値観や事業内容に置き換えれば、すぐに活用できるビジョンを作成できるはずです。

まとめ

本日は、ビジョンについて、定義や重要性から、よくある失敗パターン、個人と組織の具体的な作り方まで紹介しました。

- 個人編

- ステップ①:自分の価値観・原動力を洗い出す

- ステップ②:長期目線での「ありたい姿」を描く

- ステップ③:現実と理想のギャップを直視する

- ステップ④:言葉はシンプルに、行動で使えるようにする

- ステップ⑤:小さな実行と振り返りで更新する

- 組織編

- ステップ①:共通の未来像を描く

- ステップ②:社会とのつながりを意識する

- ステップ③:行動指針と結びつける

- ステップ④:日常に組み込む仕組みをつくる

- ステップ⑤:継続的に更新・再確認する

ビジョンは単なるかっこいいスローガンではなく、「個人や組織が進む方向を示すもの」です。

ポイントは、抽象的な理想にとどめず、行動や仕組みに落とし込むことです。

一度作って終わりではなく、日常の行動と対話を通じて育てていきましょう。

あなた自身や組織の未来がより明確になり、成長につながることを願っています。

以上、タカヒデでした。