仕事が頭から離れない…「過緊張」を放っておくと危ないという話

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、仕事が頭から離れず気分が晴れない…という方に「過緊張」の原因やなりやすい人の特徴、放置すると起こるリスク、改善のヒントを紹介します。

- 帰宅後も頭から仕事のことが離れない

- 休日も気分が上がらず、リフレッシュできない

- 床にはいっても仕事のことを考えてしまい寝付けない

はじめに

- 仕事後帰宅しても会議での発言やメールの内容が頭から離れない…

- 休日にも「次の仕事でミスをしたらどうしよう」と考えてしまう…

そんな仕事のことが頭から離れない経験はありませんか?

恐らくこのような経験は多くのビジネスパーソンが一度は感じたことがあるのではないでしょうか。

仕事と私生活の境目があいまいになりやすい現代では、常に緊張した状態で過ごす「過緊張」に陥る人が増えています。

過緊張は一時的なものなら問題ありませんが、長期化すれば心身に悪影響を及ぼし、働き方や生活の質に大きな支障をきたす可能性があります。

本記事では、過緊張の正体や起こるリスク、特徴や改善のヒントを解説します。

そもそも「過緊張」とは何か?

ではまず「過緊張」とは何でしょうか?

本記事のタイトルにもあり、おおよその想像はつくと思いますが、具体的にはどのような状態を指すのでしょうか。

まずはこの「過緊張」という状態について見ていきましょう。

過緊張とはリラックスできない心身の状態

過緊張とは、心と体が常に緊張状態にあり、リラックスできない状態を指します。

医学的には、「自律神経のうち交感神経が優位な状態が長く続くこと」です。

交感神経は「戦う・逃げる」モードを司り、集中や瞬発力を高める働きをしますが、過剰になると心拍数や血圧の上昇、不安感の増大といった悪影響が出ます。

日常生活や仕事で緊張が続くと、心身に余裕がなくなり回復が追いつかなくなります。

特に真面目な人ほど「頑張らなければ」と自分を追い込みやすく、知らぬ間に過緊張を抱え込んでしまうため注意が必要です。

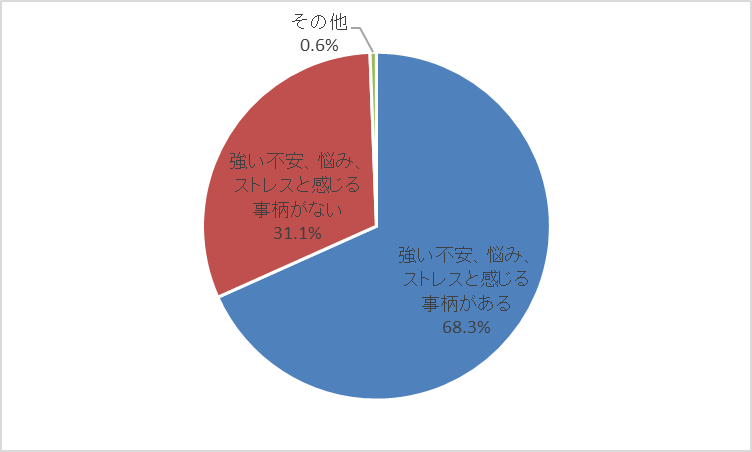

実際に68%の人が仕事において強い不安、悩み、ストレスを感じている

厚生労働省の調査を見ても、68%の人が仕事において強い不安、悩み、ストレスを感じていることが分かっています。

■仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスの有無及び内容

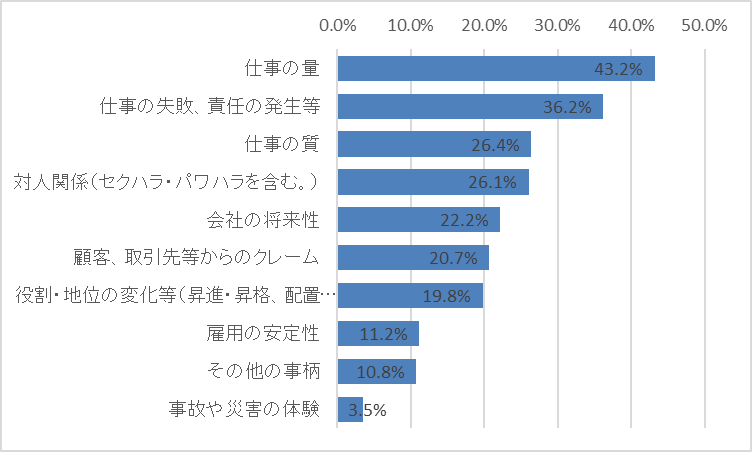

■強い不安、悩み、ストレスの内容(主なもの3つ以内)

また、このストレスの原因の上位3つは、「仕事の量」「仕事の失敗、責任の発生」「仕事の質」となっており、思い当たる節があるという方も多いのではないでしょうか。

このデータからみても誰もが過緊張になる可能性があると言えると思います。

仕事が頭から離れない場合に起こるリスク

では、そんな「過緊張」な状態。

この状態が続いてしまうとどのような影響があるのでしょうか。

ここでは過緊張によって起こってしまう3つのリスクを紹介します。

リスク①:睡眠障害や不眠など体への影響

過緊張が続くと最初に現れやすいのが睡眠の乱れです。

ベッドに入っても翌日の業務が気になって眠れなかったり、深夜に何度も目が覚めたりすることがあります。

厚生労働省の「令和3年国民健康・栄養調査」では、20〜50代の約3割が睡眠の質に問題を抱えているとされ、その多くが仕事のストレスを要因に挙げています。

睡眠不足は心身の回復を妨げ、疲労が蓄積しやすくなる大きな要因です。

さらに、免疫力低下や高血圧、生活習慣病リスクの上昇にも繋がるため、放置すれば健康全般に悪影響を及ぼす可能性があるのです。

リスク②:注意力散漫・判断力低下による仕事のパフォーマンス低下

過緊張は「集中できる状態」とは違い、常に気を張りすぎているため注意力が散漫になりがちです。

結果として小さなミスが増えたり、重要な判断を誤ったりすることもあります。

実際にストレスが高い人ほど業務効率が下がるというデータもあるほどです。

また、自分では「気をつけているつもり」でも心が休まっていないため、成果に直結しないことに過剰にエネルギーを使ってしまうのです。

こうした悪循環が続けば「頑張っているのに成果が出ない」という自己否定感にも繋がり、さらに過緊張を悪化させる恐れがあります。

リスク③:長期化すればうつ病などメンタル疾患の入り口になる

過緊張の状態が数週間、数カ月と続くと、脳や心に深刻な影響を与える可能性があります。

長期的なストレスはうつ病や不安障害の発症リスクを高めることがわかっています。

特に「常に頭の中で仕事が回り続けている」という状態は、休息や気分転換の機会を奪い、心のバランスを崩しやすくします。

実際に私の周囲でも、過緊張を放置した結果、長期休職や治療が必要になったケースがありました。

過緊張は軽視できない「未病」のサインであり、早めの対応が重要なのです。

私の職場でも頑張りすぎて体調を崩してしまった人がいるよ…

「過緊張」になりやすい人の特徴とは?

それでは、この「過緊張」という症状になりやすい人はどのような人なのでしょうか?

「過緊張」になりやすい人には一定の傾向があります。

ぜひ自分が当てはまっていないか確認しながら見ていってください。

特徴①:完璧主義

完璧主義の人は「100点でなければ意味がない」と考えがちで、些細なミスも許せません。

そのため常に緊張して業務に取り組み、心身が休まらない状態になりやすいのです。

自分に妥協を許せず、細部まで何度も見直し、全力で業務に取り組みます。

結果的に「もっと頑張らなければ」と自分を追い込み、過緊張が慢性化してしまうのが、このタイプの特徴です。

特徴②:真面目で頑固

責任感が強く真面目な人は「最後まで自分がやらねばならない」と思い込みやすく、結果として過度なストレスを抱えやすい傾向があります。

周囲の助けを借りることをためらい、自分一人で抱え込むことで、常に緊張を維持し続けてしまうのです。

このタイプは「頑張り屋」として評価されやすい反面、過緊張による心身の不調に気づくのが遅れるリスクがあります。

特徴③:自己犠牲タイプで断ることが苦手

周囲からの頼み事を断れず、つい自分を犠牲にしてしまう人も過緊張に陥りやすいタイプです。

「人に迷惑をかけてはいけない」「期待に応えなければならない」という気持ちが強すぎると、常に緊張を伴いながら業務をこなすことになります。

結果として、業務量が増えすぎて心身の疲労が限界に達しても、自分の休養を後回しにしてしまうのです。

この積み重ねが慢性的な過緊張を招き、やがては大きな不調に繋がるリスクがあります。

特徴④:せっかちで負けず嫌い

常に早さや結果を求めるせっかちな人も注意が必要です。

「誰よりも早く成果を出したい」「負けたくない」という思いが、心に緊張感を持続させてしまいます。

例えば、他人の仕事の進捗が遅いと気になってイライラしたり、自分のペースを乱されたくなくて余計にプレッシャーを感じたりすることがあります。

競争心そのものは悪いことではありませんが、それが日常的な過緊張に直結すると、パフォーマンスよりも疲労感が大きくなりかねません。

特徴⑤:心配性で気疲れしやすい

小さな出来事でも先回りして不安を感じやすい人は、常に心が緊張している状態です。

たとえば「明日の会議で質問されたらどうしよう」「資料に間違いがあったら大変だ」といった心配が頭を支配し、リラックスする時間を奪ってしまいます。

結果的に夜寝る時間にも仕事のことを考え、睡眠不足に陥ってしまいます。

このようなタイプは慢性的に交感神経が優位になりやすく、心身の疲労回復が追いつかないことが多いのです。

過緊張から抜け出すためのポイント

では、そんな過緊張から抜け出すためにはどのようにすればよいのでしょうか?

ここでは過緊張から抜け出すためのポイントを紹介します。

「あれ?ちょっと過緊張かも」と思ったら、すぐに対処するようにしましょう。

ポイント①:睡眠時間の確保

過緊張を和らげるためには、まず睡眠の質と量を安定させることが最重要です。

6時間未満の睡眠が続く人はうつ病リスクが1.5倍以上になるという報告もあります。

人間の脳は睡眠中に情報を整理し、ストレス物質をリセットする働きを持っていますが、過緊張の状態では「眠ろうとしても眠れない」という悪循環に陥りがちです。

寝る1時間前からスマホやPCを手放し、照明を落として副交感神経を優位にするなどの工夫を行ってください。

就寝時間を一定にすることも体内リズムを整え、緊張状態を緩める助けになります。

何よりも大切なのが睡眠ってことだね!

ポイント②:健康的な食事

食事は心身のエネルギー源であり、過緊張の回復にも直結します。

特に脳内でリラックスをもたらすセロトニンの材料となるトリプトファンを含む食品(大豆製品、乳製品、バナナなど)や、ストレス耐性を高めるビタミンB群、マグネシウムを意識して摂取することが効果的です。

逆に、カフェインや糖分の過剰摂取は一時的に気分を高めるものの、自律神経の乱れを招き過緊張を悪化させる恐れがあります。

忙しい社会人ほど「食事を軽視」しがちですが、朝食抜きや夜遅くの暴飲暴食はストレス対処力を下げるため注意が必要です。

健康的な食生活を整えることを意識しましょう。

ポイント③:何もしない休息時間の確保

休息とは必ずしも「睡眠」だけを意味しません。

意識的に「何もしない時間」を確保することが、過緊張を緩めるポイントです。

1日の中で5〜10分、深呼吸をしながら窓の外を眺めるだけでも脳は回復に向かいます。

自然の風景を見るだけでストレスホルモンが減少するという研究結果もあるほどです。

日本人は「休むことに罪悪感を持ちやすい」とも言われますが、意識的な「何もしない時間」はパフォーマンスの投資です。

小さな休みを積み重ねることで、日常的に過緊張を和らげる効果が期待できます。

ポイント④:睡眠・食事確保後のリラクゼーション

基本的な生活リズムが整ったうえで、さらに有効なのがリラクゼーション習慣です。

有酸素運動や軽いストレッチ、入浴などは心身をリセットします。

軽い運動を行うことで集中力が高まり、ストレス反応が軽減するともいわれています。

私自身も、夜にお風呂で湯船に浸かりながら深呼吸をするだけで「気持ちが切り替わる」実感がありました。

ポイントは「睡眠・食事の確保した上で行うこと」です。

あくまで最優先は睡眠と食事。

そこで気持ちが落ち着いたらリラクゼーションを行うことを意識しましょう。

ポイント⑤:エネルギー回復後のレクリエーション

過緊張から抜け出すには「楽しみを取り戻すこと」も必要です。

基本的な睡眠や食事で心身の土台を整えたら、趣味やレジャーを取り入れてエネルギーを充電しましょう。

例えば、スポーツや音楽、旅行など「夢中になれる時間」を持つと、脳は仕事以外の快楽を感じ、緊張から解放されます。

ポジティブな感情はストレスを緩和し回復力を高める効果があります。

仕事一辺倒の生活では、頭が常にオンのままです。

「これは自分にとって楽しい」と思える活動を定期的に行うことで、仕事と私生活のバランスを取り戻すことができます。

ポイント⑥:改善しない場合は無理せず医療機関へ

生活改善やセルフケアをしても過緊張が改善しない場合は、早めに医療機関を受診することが必要です。

日本うつ病学会も「症状が2週間以上続く場合は専門家に相談を」と推奨しています。

医療機関では認知行動療法や薬物療法など科学的に効果が立証された方法が提供され、安心して回復を目指せます。

「大げさではないか」とためらう人も多いですが、早期の受診がその後の回復スピードを大きく左右します。

無理に我慢を続けるよりも、専門家のサポートを受けることが自分を守る行動となります。

もし今の職場が原因であれば転職することも選択肢の一つです。

転職の流れについては↓の記事でも紹介しているので参考にしてください。

こんな経験ないですか?私自身過緊張になりかけた体験談

最期に私自身の体験談を紹介します。

私は幸いなことに、医療機関の受診や、休職にまで追い込まれることはありませんでした。

しかし、過緊張予備群と思われる症状にはなっている自覚があります。

同じような経験をしている方は早めの対処をするためにも参考にしてください。

体験談①:休日もメールが気になって落ち着けなかった日々

リモートワークが中心となり、家に居ながらもスマートフォンでメールがチェックできる環境が整備されました。

もちろん会社側がそんなことを強制しているわけではなく、業務終了後はメールをチェックする必要はありません。

にもかかわらず「上司に送ったメールの返信が来ていないか」「私宛の連絡が来ていないか」都度チェックしている自分がいました。

結果として休みの日も十分に気分転換ができず、疲れの取れない休日を過ごしてしまった経験があります。

体験談②:大きなプレゼンを目前にすると寝つきが悪い

大きなプロジェクトのプレゼンの前にはそのことが頭から離れない日々が続きます。

仕事が終わった後もプロジェクトのことを考えてしまい、常に頭の中はそのことでいっぱいです。

特に床に入って何もしていないと仕事のことしか考えられません。

なかなか寝付くことができず、1時間以上布団の中で目を閉じて考え事をしているという日々が続きました。

私の場合は、体調を崩す前にこのような環境に体が慣れてしまい、必要以上に考え事もしなくなりました。

「なるようになる」と割り切って考えられるようになったのも症状が悪化しなかった要因かと考えています。

まとめ

仕事が頭から離れず気分が晴れない…という方に「過緊張」の原因やなりやすい人の特徴、放置すると起こるリスク、改善のヒントを紹介しました。

- ポイント①:睡眠時間の確保

- ポイント②:健康的な食事

- ポイント③:何もしない休息時間の確保

- ポイント④:睡眠・食事確保後のリラクゼーション

- ポイント⑤:エネルギー回復後のレクリエーション

- ポイント⑥:改善しない場合は無理せず医療機関へ

仕事が頭から離れない状態は、単なる「頑張りすぎ」ではなく過緊張のサインかもしれません。

過緊張を放置すれば心身に深刻な影響を及ぼす可能性がありますが、生活リズムの見直しやリラクゼーションの習慣化で改善は可能です。

もし改善が難しい場合は医療機関の助けを借りることも大切です。

自分を守るための一歩を踏み出し、健やかな日常を取り戻しましょう。