念入りに作った資料が通らない…承認される企画書・プレゼン資料作りのポイントとは

おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。

本日は、念入りに作った資料が通らなくて悩んでいる方に…承認される企画書・プレゼン資料作りのポイントを紹介します。

- 企画書が通らず何度もやり直しを繰り返している

- 時間をかけて資料を作成した資料が通らない

- 初めての資料作成で苦戦している

はじめに:なぜ資料が通らないのか

「何時間もかけて企画書やプレゼン資料を作成したにもかかわらず、承認を得られない」

このような経験をしたことはありませんか?

企画書やプレゼン資料は、単なる説明用の書類ではありません。

あなたのアイデアを組織に承認させ、実行へとつなげるための戦略ツールです。

しかし、どれだけ時間と労力をかけても、なかなか通らないという悩みは多くの人が抱えています。

この記事では、企画書・プレゼン資料が通らない原因から、承認される資料作成のポイントまで解説していきます。

今資料作成に苦戦している方はぜひ参考にしてみてください。

前提:企業によって求められる資料の特徴は異なる

企画書やプレゼン資料の評価基準は、業界や企業文化によって大きく異なります。

たとえば、外資系企業ではデータや数値による裏付けを重視し、感覚的な表現は好まれません。

一方、クリエイティブ業界やベンチャー企業では、斬新さやビジュアル表現が高く評価される傾向があります。

同様に、グラフだけを見せて口頭で説明する文化の企業があれば、すべてテキストで表現する文化の企業もあります。

さらには、同じ企業内でも部署や担当者によって重視するポイントが変わるものです。

本記事で記載する内容がどこの会社でも完全に当てはまるとは言い切れません。

しかし、重要なポイントは変わらないものと考えています。

ぜひご自身の会社の風土、文化に当てはめながら考えてみてください。高める近道です。

企画書・プレゼン資料が通らない主な原因

どれだけ魅力的なアイデアでも、資料の作り方や見せ方を誤れば承認には至りません。

企画が通らないとき、人は「アイデア自体が悪かった」と考えがちですが、資料の構成や説得力の不足が原因である場合もあります。

ここでは、承認を阻む代表的な原因を整理し、それぞれの背景と注意点を明らかにします。

これらを把握することで、次回の資料作成時に同じ落とし穴にはまらないようにしましょう。

原因①:目的やゴールが曖昧になっている

企画書の目的やゴールが不明確な場合、承認者は何を基準に評価すべきか分からず、判断を先送りにします。

たとえば「新規サービス導入」という提案でも、売上拡大が狙いなのか、コスト削減が目的なのかで重視されるポイントは変わります。

目的が漠然としていると、効果やリスクを定量的に評価できません。

改善策としては、目的を一文で説明できるレベルにまで明確化し、ゴールは数値や期限を伴って設定することが重要です。

例えば「半年で売上を10%伸ばす」や「1年以内に顧客満足度を80%以上に引き上げる」といった具体的な指標があれば、承認者は成果のイメージを持ちやすくなります。

明確な目的とゴールは、企画の方向性を定めるだけでなく、承認者の共感と理解を得るための最初のハードルを越えるために必須となります。

原因②:相手目線で作られていない

資料作成において、自分が伝えたい情報と相手が知りたい情報は必ずしも一致しません。

現場担当者が関心を持つのは運用のしやすさや業務負担ですが、経営層は投資効果やリスク回避策を重視します。

コスト削減が目的の企画でも、経営層には「年間○○万円の削減効果」と具体的な数字を、現場には「作業時間を月○○時間短縮」といった業務改善効果を提示すると効果的です。

相手目線を持つためには、事前に承認者や関係者にヒアリングを行い、優先事項や懸念点を把握する必要があります。

これにより、相手が欲しい情報を的確に盛り込み、承認に向けた説得力を高められます。

逆に、自分本位の資料は、どれだけ完成度が高くても「検討に値しない」と判断される可能性が高まるため注意しましょう。

原因③:情報量が多すぎて要点がぼやけている

多くの資料が抱える課題の一つが、情報過多による要点の不明確さです。

作成者は「せっかく集めた情報だから」とすべて盛り込みがちですが、結果として重要なメッセージが埋もれてしまいます。

承認者は短時間で判断するため、一つのスライドや段落で伝えるポイントは一つに絞ることが理想です。

例えば背景情報や詳細データは別添資料にまとめ、本編は「なぜ今この企画が必要なのか」に集中させます。

この方法により、短時間で全体像を理解してもらえるうえ、必要に応じて詳細を提示できる柔軟性も確保できます。

情報を削ることは勇気が要りますが、限られた時間で最大の理解と納得を得るには必要な作業です。

原因④:根拠となるデータや数字が不足している

承認者を動かすのは感覚や熱意ではなく、客観的な根拠です。

「売上が伸びると思います」よりも「●●の理由で売上が120%伸びます」という数字のほうが圧倒的に説得力があります。

また、外部の市場調査データや社内の過去実績といった信頼性の高い情報源を活用することで、企画の信頼度は大きく高まります。

重要なのは、数値を提示するだけでなく、その裏付けと算出根拠を明確にすることです。

「市場調査A社のレポート(2025年3月発表)」のように出典を示せば、承認者は判断に安心感を持つことができます。

根拠データの有無は、承認の可否を左右する重要な要素であるため意識しましょう。

原因⑤:デザインや構成が見づらく印象に残らない

内容が優れていても、見づらい資料は理解されず記憶にも残りません。

文字サイズが小さすぎたり、配色に統一感がなかったり、情報の配置がバラバラであれば、承認者の集中力は低下します。

また、構成にストーリー性を持たせ、章立てや流れを視覚的にも分かりやすく整理することが大切です。

例えば「現状→課題→提案→効果→実行計画」という順序をスライド全体で統一すれば、読み手は自然に流れを追うことができます。

さらにグラフや図解を用いることで情報を直感的に理解でき、印象にも残りやすくなります。

視覚的なわかりやすさにより意思決定を阻害する要素を減らすことに繋がるのです。

企画書・プレゼン資料を作成する際に注意すべきポイント

承認される企画書やプレゼン資料には共通の特徴があります。

それは、限られた時間で承認者の理解と納得を引き出すための「情報設計」が徹底されていることです。

単に情報を盛り込むのではなく、読み手の判断基準や意思決定の流れに沿って構成され、必要な情報が必要なタイミングで提示されます。

この章では、承認率を高めるために押さえるべきポイントを解説していきます。

ポイント①:シンプルかつロジカルにまとめる

承認者は多くの場合、短時間で複数の企画を比較します。

そのため、複雑な構成や冗長な説明は理解の妨げとなります。

情報を整理する際は、順序立てて、「問題→原因→解決策→効果」という筋道を守ると、読み手が迷わず理解できます。

また、1枚のスライドや1段落で伝えるメッセージは1つに絞ることも重要です。

これにより、情報が整理されるだけでなく、プレゼン時に話すべき補足内容も明確になります。

シンプルさは理解の速さを、ロジカルさは納得感を強化し、承認者に「判断しやすい資料」という印象を与えることができます。

ポイント②:重要なポイントを要約したサマリーを用意する

意思決定者は全ページを丁寧に読むとは限らず、最初の数ページで判断の方向性を決めることもあります。

そのため、冒頭に企画の概要と効果を一目で把握できるサマリーを置くことが重要です。

例えば「本提案は3か月で作業時間を20%削減し、年間500万円のコスト削減が見込めます」という一文があるだけで、承認者は価値を直感的に理解できます。

サマリーには目的、背景、提案概要、期待効果を簡潔に含めましょう。

要約力のあるサマリーは、忙しい承認者にとって判断の入り口となり、最後まで資料を見てもらえる確率を高めることに繋がります。

ポイント③:利益・運用・経営理念が押さえられている

承認判断は利益の有無だけでは決まりません。

運用面での現実性や企業理念との整合性も重要な評価ポイントです。

たとえば高い利益が見込めても、現場の負担が増えすぎれば実行は困難ですし、企業理念に反する施策はブランド価値を損なうリスクがあります。

そのため、提案内容が利益をもたらすだけでなく、既存業務にスムーズに組み込めること、そして企業の価値観や方向性と一致していることを明示する必要があります。

具体的には「この施策は理念の○○に沿っており、既存プロセスの一部を置き換えるだけで、30%の効率化が可能」といった説明が理想的です。

これにより、承認者はリターンだけでなく実現性や企業価値の向上まで評価できるようになります。

ポイント④:結論が決めきれない時は2案用意する

承認者が判断に迷う要因のひとつは「選択肢がない」ことです。

1案だけ提示すると、その案が完璧でない場合に承認が先送りされる可能性があります。

そこで有効なのが、異なる方向性の2案を提示する方法です。

例えば、コスト重視のA案と品質重視のB案を用意し、それぞれのメリット・デメリットを比較表で示します。

これにより承認者は「どちらを選ぶか」という判断に集中でき、承認スピードも上がります。

ただし、3案以上になると情報が分散して焦点がぼやけるため、2案に絞ることが望ましいです。

ポイント⑤:想定FAQを準備する

プレゼン後の質疑応答で想定外の質問が出ると、即答できずに意思決定できない可能性があります。

ある程度の質問は予測でき、事前に準備しておけば対応することができます。

例えば「費用対効果は?」「失敗した場合のリスクは?」「現場への負担は?」といった質問は定番のものです。

これらに対する回答をQ&A形式でまとめ、別資料として用意すれば質問に詰まることもありません。

さらに、数値や事例を交えた回答を用意すれば、説得力が格段に高まります。

質問に即答できる姿は、提案の信頼性だけでなく提案者の能力や準備力の高さを印象づけ、安心感につながることもポイントです。

ポイント⑥:本編から落とした要素を参考として準備しておく

本編の資料には、理解と判断に必要な情報だけを残し、詳細は別の参考資料にまとめるのが理想です。

背景説明や補足データ、詳細な計算式などは、必要なときに提示できる形にしておきましょう。

例えば提案のROI算出方法や市場調査の全データは参考資料として添付し、承認者から質問があれば即座に示せるようにします。

これにより、本編はコンパクトで分かりやすく保ちながら、裏付けの深さも確保できます。

また、詳細資料を持参している事実そのものが「準備が行き届いている」という評価につながります。

必要十分な情報量と追加の裏付けのバランスが、承認率を高める重要なポイントです。

シンプルな企画書・プレゼン資料の基本構成

では実際に企画書やプレゼン資料を作成する際に、どのような構成で作成すればよいのでしょうか?

承認される企画書やプレゼン資料には、読み手が迷わず理解できる明確な型があります。

この構成は「サマリー→現状分析と課題提起→提案→効果とリソース→スケジュール」という流れです。

それぞれの要素が論理的につながっており、読む側が自然に次のステップを想定できるのが特徴です。

これから資料を作成する方はぜひ参考にしてみてください。

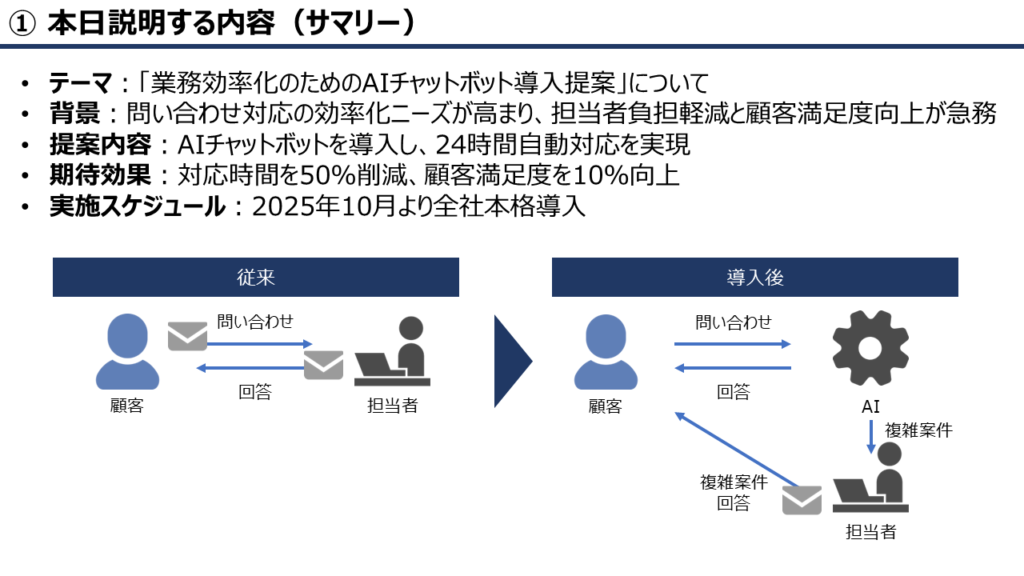

基本構成①:本日説明する内容をまとめたサマリー

サマリーは資料全体の要約であり、最初に提示することで承認者に全体像を把握させます。

特に多忙な意思決定者にとって、このページで「読む価値があるか」が判断されることも少なくありません。

サマリーには企画の目的、背景、提案概要、期待効果を簡潔に盛り込みましょう。

重要なのは、詳細説明を詰め込むのではなく「概要を掴ませる」ことに徹することです。

この段階で関心を引ければ、後の詳細部分への理解度と納得感が高まります。

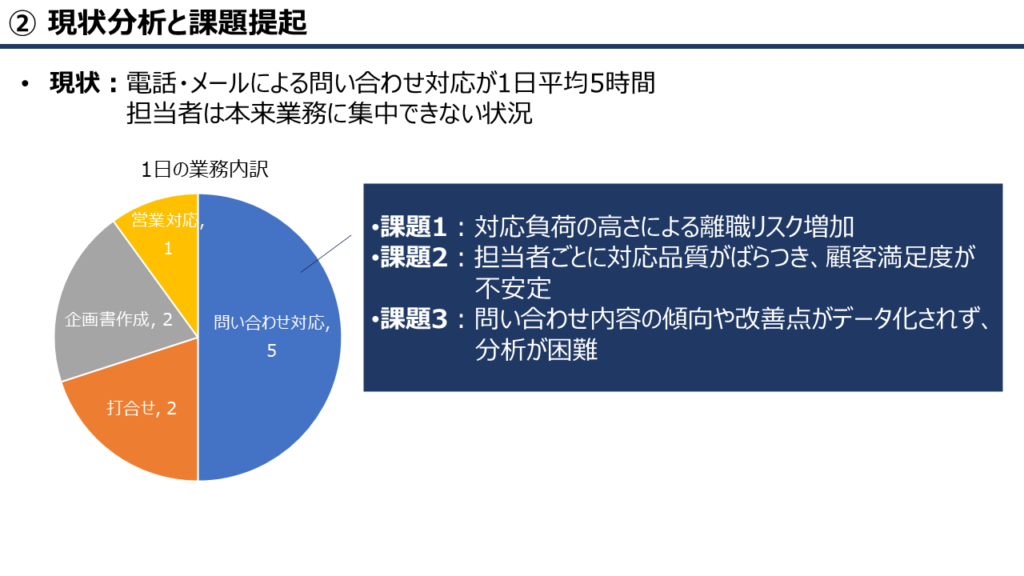

基本構成②:現状分析と課題提起

現状分析は「なぜ今この企画が必要なのか」を説明する根拠部分です。

ここで課題を明確に示すことで、提案が必要である理由に説得力が生まれます。

例えば、「現在の顧客満足度は70%で、業界平均80%を下回っている」「年間の教育コストは600万円だが、半分以上が移動費に充てられている」といった具体的なデータが有効です。

重要なのは、課題を数字や事実で裏付けることです。

抽象的な「効率が悪い」「コストが高い」ではなく、測定可能な指標を使うことで、改善の必要性が一目で理解できます。

また、課題提起は後の提案部分と直結させる必要があります。

現状分析と提案が論理的につながっていれば、承認者は提案を受け入れる心理的準備が整います。

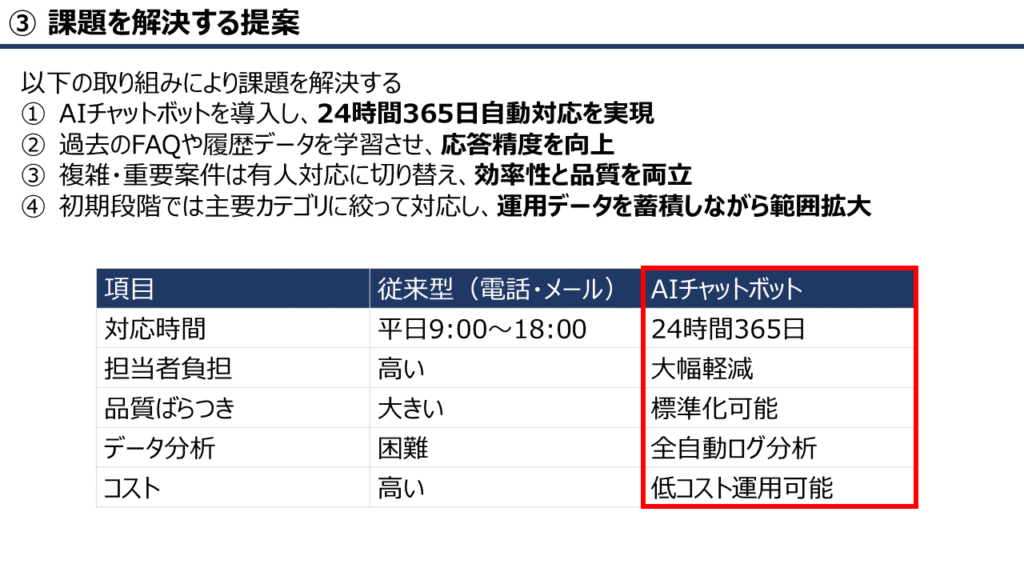

基本構成③:課題を解決する提案

提案部分では、課題に対してどのような解決策を講じるのかを明確に示します。

重要なのは、複数の解決策を並列に羅列するのではなく、最も効果的なものを選び、その理由を示すことです。

例えば「オンライン研修システムを導入し、講師派遣を廃止することで、年間500万円のコスト削減を実現する」といった形です。

そのうえで「なぜこの方法が最適なのか」を、効果の大きさや実現可能性、競合との比較などで裏付けます。

また、2案提示が有効なケースでは、比較表を用いると判断が容易になります。

提案部分は企画書の核心であり、承認者が「これならやるべきだ」と感じられるかどうかが、承認可否を決定づけます。

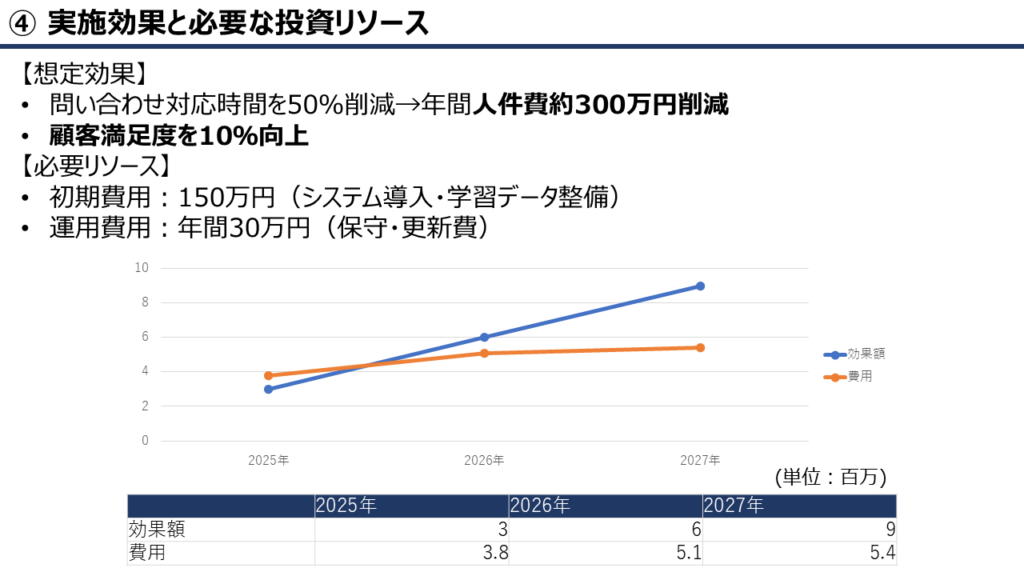

基本構成④:実施効果と必要な投資リソース

提案を実行した場合の効果を定量的に示すことは、承認を得るための大きな後押しとなります。

「教育コストを20%削減し、受講率を65%から90%に引き上げる」というように、数値での予測が望ましいです。

さらに、その効果を得るために必要な投資リソース(初期費用、人員、時間など)も同時に明示します。

これにより、承認者は投資対効果(ROI)を判断できます。

加えて、リスクや不確定要素がある場合は、それをどう回避するかも示すと信頼感が高まります。

数字とリソースの情報を一枚の表や図にまとめることで、視覚的に把握しやすくし、判断スピードを上げることができます。

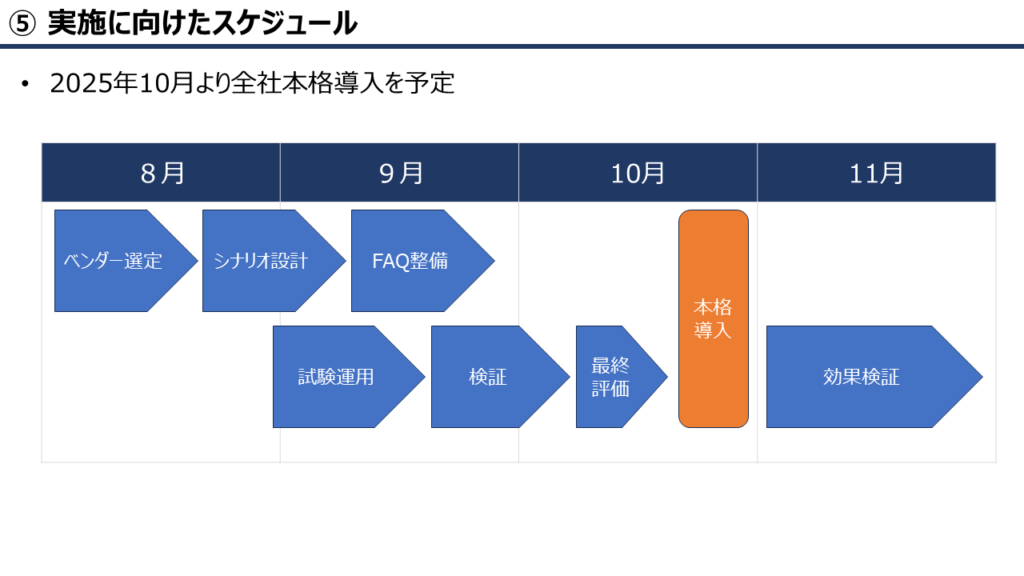

基本構成⑤:実施に向けたスケジュール

スケジュールは、提案を実行に移す現実的な道筋を示します。

「準備期間→試験運用→本格導入」という流れを時系列で記載し、各フェーズの期間と成果物を明確にします。

「準備期間(2か月):システム設定・教材制作」「試験運用(1か月):一部拠点でパイロット導入」「本格導入(6か月後):全拠点展開・評価」という形式です。

また、スケジュールには節目ごとの進捗確認ポイントを含めると、承認者は進行管理のしやすさを評価できます。

過剰に楽観的な計画は信頼を損なうため、余裕を持たせた現実的な期間設定が望ましいです。

承認者は、計画の実行可能性とリスク管理体制の両方を確認したうえで判断します。

まとめ

本日は、念入りに作った資料が通らなくて悩んでいる方に…承認される企画書・プレゼン資料作りのポイントを紹介しました。

- ポイント①:シンプルかつロジカルにまとめる

- ポイント②:重要なポイントを要約したサマリーを用意する

- ポイント③:利益・運用・経営理念が押さえられている

- ポイント④:結論が決めきれない時は2案用意する

- ポイント⑤:想定FAQを準備する

- ポイント⑥:本編から落とした要素を参考として準備しておく

企画書やプレゼン資料は、単なる説明のための文書ではなく、アイデアを実行に移すための説得ツールです。

どれだけ内容が優れていても、目的が曖昧だったり、相手目線が欠けていたりすれば承認は得られません。

本記事で解説した原因と改善策、そしてシンプルな基本構成は、あらゆる企画に共通して活用できます。

重要なのは、承認者が短時間で判断できるように、情報を整理し、根拠を数値や事例で裏付けることです。

次に企画を立案する際は、本記事のポイントを一つひとつ取り入れ、戦略的かつ実行可能な提案を作り上げてください。

以上、タカヒデでした。